LASBOS card List

セクションアウトライン

-

-

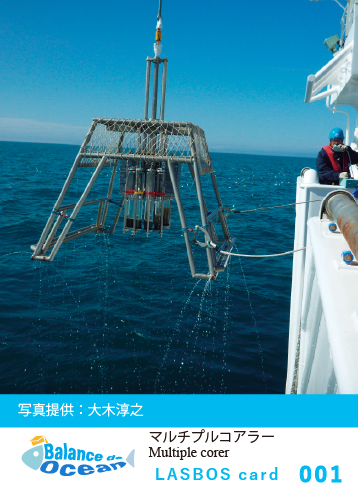

Multiple corer

Multiple corerMultiple corer collects 8 core samples of seafloor sediments. When the frame of the core sampler reaches the bottom of the sea, the sampling pipes penetrate slowly into the sediment, and the upper and lower lids close at the same time as it is pulled out. The sediment core samples show us the natural environment of the seafloor. We can analyze the chemical and biological interactions between sea and seafloor sediment.

マルチプルコアラー

Multiple corer海底堆積物を採取する採泥器の一種。一回の作業で複数(Multiple)の堆積物柱状試料(Core)が得られることからマルチプルコアラー(Multiple corer)と呼ぶ。フレームが着底すると採泥管がゆっくりと海底に貫入し、引き抜くと同時に上下の蓋が閉まる。海底の環境を乱すことなく堆積物試料を船上に持ち帰ることができるので、堆積物と海水の相互関係や堆積物中に生息する微生物の研究等に幅広く利用される。

-

-

-

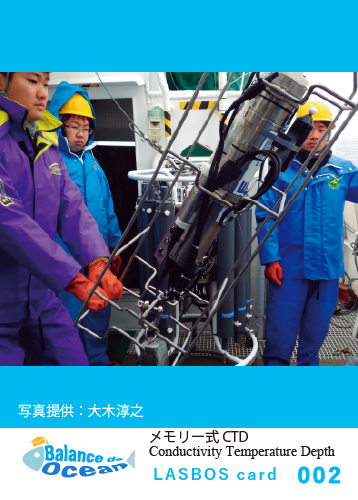

Memory type CTD

Memory type CTDCTD is an acronym for a Conductivity – Temperature – Depth and consists of sensors that measure conductivity (salinity), temperature, and pressure (water depth) in seawater. It is connected to the wire and dropped into seawater to measure the depth profiles of the water temperature and salinity. Oxygen, chlorophyll-a, and turbidity sensors can be attached to the CTD as an option. The observation data is memorized in the CTD system (memory type CTD). CTD data and other optional data are used to analyze the water structure, and chemical and biological structures of the ocean.

メモリー式CTD

Conductivity Temperature DepthCTDとは、Conductivity – Temperature – Depthの頭文字を取ったもので、海水中の電気伝導度(塩分)、温度、圧力(水深)を測るセンサーで構成された装置です。観測ワイヤーに接続して海水中に投下し、水温と塩分を深さ方向に観測します。オプションとして酸素濃度、クロロフィルa濃度、濁度も測定します。これらのデータは海水の物理、化学、生物の特性把握や、流れの解析に用います。

-

-

-

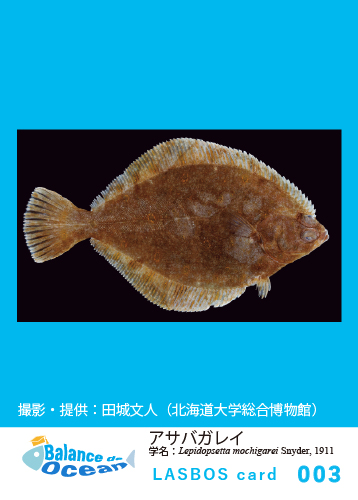

Dusky sole

Dusky soleLepidopsetta mochigarei (Snyder, 1911)

Dusky sole lives in the vicinity of Hokkaido, the Pacific Ocean to the north of Miyagi Prefecture, and the coast to the north of Fukui Prefecture, Japan. The eyes are on the right side. Higher body height and smaller mouth than other right-eye flounders. The Y-shaped lateral line near the eyes that easily distinguishable from other flatfish species. The female's ovary before oviposition is large and palatable when it boiled. Small fishes would be good for fried.

アサバガレイ

学名:Lepidopsetta mochigarei (Snyder, 1911)北海道周辺や、宮城県以北の太平洋、福井県以北の沿岸に生息。カレイ類なので目が右側にある。体高が高く、口は小さい。目の近くの側線がY字型に枝分かれすることで、他のカレイ類と簡単に区別できる。産卵前の雌の卵巣が大きく、煮つけが美味しい。小型魚は唐揚げ。

-

-

-

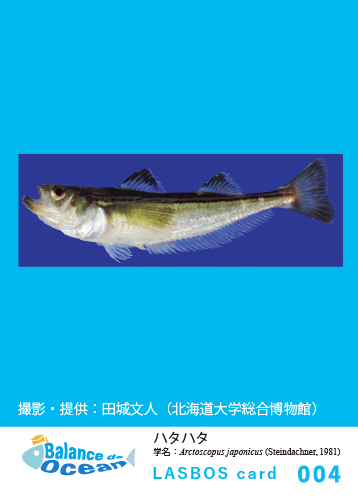

Japanese Sandfish

Japanese SandfishArctoscopus japonicus (Steindachner, 1981)

Living in the vicinity of Hokkaido and off the coast of the Sea of Japan. It has a straight back, the abdomen protrudes, and large pectoral fins. It to have upturned eyes and socket, there are spines at the gill lids. Since there are no scales, it is easy to cook. Adult male fish jump out a generative organ when pushed over the anus. Dive into the sand at a water depth of 100 to 400 meters during the daytime and wait for the krill to pass through and prey. In November-January, they migrated to the coastal surf zone and spawned ball-shaped eggs (buriko) on brown algae of the order Fucales. Be aware that in Akita and Aomori Prefectures, picking up and bringing back the buriko-eggs launched after the sea rages will arrest them. Briko hatches normally when returned to the sea. Tasty.

ハタハタ

学名:Arctoscopus japonicus (Steindachner, 1981)北海道周辺、日本海沖合に生息。背中は直線状でお腹が出ており、胸鰭が大きい。上目遣いで受け口、鰓蓋に棘がある。鱗はないので調理しやすい。オス成魚は肛門の上を押すとおちんちんが飛び出す。昼間水深100~400mの砂に潜って上を通過するオキアミ類などを待ち伏せ捕食する。11~1月には沿岸波打ち際まで回遊し、ヒバマタ目褐藻にボール状の卵(ブリコ)を産卵。秋田県と青森県では、シケのあとに打ち上げられたブリコを拾って持ち帰ると逮捕されるので注意。ブリコは海に戻すと正常ふ化する。美味。

-

-

-

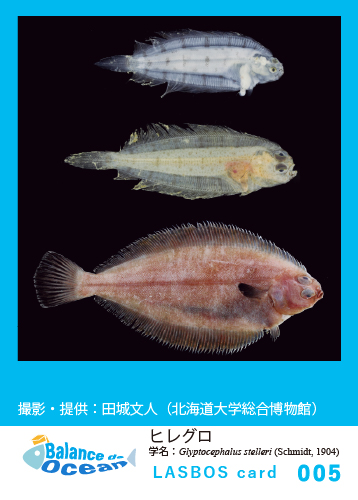

Blackfin flounder

Blackfin flounderGlyptocephalus stelleri (Schmidt, 1904)

It lives in the sea around Hokkaido, the Sea of Japan north of Yamaguchi Prefecture, the Pacific Ocean north of Choshi that East Chiba Prefecture, and offshore of Sakhalin and Alaska. Its body is long and slightly thin. The body surface is slimy. The mouth is very small, eating small amphipods and polychaetes. It's slightly delicious when you dry it and grill it. The name originates from fins that all of those are black. Another species of willowy flounder Tanakius kitaharae (Jordan & Starks, 1904) inhabits in Tohoku region in Japan without black fins, and these dried adult females are exquisite and very high-grade fish (G. stelleri is inexpensive).

ヒレグロ

学名:Glyptocephalus stelleri (Schmidt, 1904)北海道周辺、山口県以北の日本海と東千葉県銚子以北の太平洋、サハリン、アラスカ州の沖合に生息。長細く身はやや薄い。口はとても小さく、小型のヨコエビ類や多毛類(イソメの仲間)を食べる。体表はぬめりがある。干してから焼くとそこそこ美味しい。すべてのヒレが黒いのが名前の由来。ヒレが黒くなくて東北地方以南に生息するのは別種のヤナギムシガレイで、この雌成魚の干物は絶品で超高級魚(ヒレグロは安価)。

-

-

-

Okhotsk Atka mackerel

Okhotsk Atka mackerelPleurogrammus azonus (Jordan & Metz, 1913)

It also inhabits the southern coast of Honshu Island, such as Mie Prefecture, a little, but mostly inhabits the northeast region and the coast of Hokkaido, Japan. Small-sized fishes are seemed to be everywhere at once and migrate, while large-sized fish become non-migrating in coastal reefs. The spawning season is in November when males form territories on coastal rocks and induce females to spawn eggs. Afterward, the male takes care of the eggs without eating in 50-60 days until the eggs hatch, but the female does not take care of the eggs. Females prey on their eggs under poor prey conditions. The catch has been decreasing recently. The dried fish of this species is indispensable for taverns in Japan. Tasty.

ホッケ

学名:Pleurogrammus azonus (Jordan & Metz, 1913)三重県などの本州南岸にもほんの少し生息するが、ほとんどは東北地方と北海道沿岸に生息。小型魚は神出鬼没で回遊するが、大型魚は沿岸の魚礁などに住み着く「根ボッケ」になる。産卵期は11月前後で、沿岸の岩場にオスが縄張りを作り、メスを誘って岩の隙間に産卵する。その後卵がふ化するまで50~60日間オスは飲まず食わずで卵の世話をするが、メスは食事のためにとっとといなくなる。メスは卵を捕食することもしばしば。最近漁獲量が減っているが、居酒屋にはホッケの開きが欠かせない。美味。

-

-

-

Yellow striped flounder

Yellow striped flounderPseudopleuronectes herzensteini (Jordan & Snyder, 1901)

It inhabits in the coastal area north of Yamagata Prefecture and Fukushima Prefecture, and around Hokkaido, Japan. It is characterized by a lack of special morphological features as a flounder, and it is very similar to marbled flounder Pseudopleuronectes yokohamae. The blind side (white side) has pale yellow lines, but some individuals do not have it (marbled flounder does not have any yellow lines). The small protuberance between the eyes is slippery and scaleless (there are scales on marbled flounder), the overall body color is brown (green), and scales are larger and its body is thinner than marbled flounder. Eggs are pelagic and non-cohesive. The good fat and delicious from summer to autumn. Good for boiled. Large fish can also be eaten with sashimi (marbled flounder is also delicious, and in summer it becomes a substitute for the Japanese flounder Paralichthys olivaceus (Temming et Schlegel) as sashimi and sushi).

マガレイ

学名:Pseudopleuronectes herzensteini (Jordan & Snyder, 1901)山形県と福島県より北の海域、北海道周辺に生息。形態に特徴がないのが特徴で、マコガレイによく似る。白い方の無眼側の後方に薄い黄色の帯が現れることがあるが、ない個体もいる(マコガレイには絶対黄色い筋は入らない)。両目の間の隆起はツルツルしていて鱗がなく(マコガレイには鱗がある)、体色は全体的に茶色(同緑色)、ウロコはマコガレイよりも大きく、身が薄い(同厚い)。卵は分離浮遊性(粘性沈着性)。夏から秋に良く太り美味。煮つけ。大型魚は刺身でも食べられる(マコガレイも美味く、夏はヒラメの刺身や寿司ネタの代用として重用されている)。

-

-

-

Japanese flying squid

Japanese flying squid

Todarodes pacificus (Steenstrup, 1880)The most popular cephalopod often found in Japanese supermarkets is...you guessed it, the Japanese flying squid (Todarodes pacificus)! You may be well acquainted with its flavor, but its physical structure and biology are not widely known. Here, we present a video of the changing body color of a Japanese flying squid. The body color of a squid changes when muscle fibers surrounding small pigment-containing sacs called “chromatophores” extend and contract. Notice how the body color changes.

スルメイカ

学名:Todarodes pacificus (Steenstrup, 1880)スーパーでよく見かける最もポピュラーな頭足類といえば・・・そう、スルメイカ!その味については、みなさんはよくご存じと思いますが、体の仕組みや生態など知られていないことが多くあります。今回は体色が変化する動画を紹介します。イカは、色素の入った小さな袋”色素胞”をその周りの筋繊維が拡げたり縮めたりして体色を変えています。どのように体色が変化するか注目してください。

-

-

-

Sea ice observation

Sea ice observationA cylindrical ice corer is used to sample sea ice. An electric motor is connected to the ice corer, and the ice corer is rotated to make a hole in the sea ice. The scientists wear cleanroom suits over their cold weather gear so that the samples do not get contaminated (they might look odd but there is nothing suspicious going on!). Ice coring makes it possible to collect core-shaped samples of sea ice. After melting, various components are analyzed.

海氷観測海氷の採取には円柱状のアイスコアラーを使⽤します。アイスコアラーに電気モータを接続し、アイスコアラーを回転させ、海氷に穴を開けていきます。サンプルが汚染しないように防寒具の上からクリーンスーツを着て作業しております(決して怪しい集団ではありません)。アイスコアリングによって、コア状の海氷サンプルを採取することができます。融解後、様々な成分について分析されます。

-

-

-

ガゴメ

ガゴメ

学名:Saccharina sculpera主に北海道南部に分布し、漸深帯(水深7~25 m)の岩上に生育。葉部は帯状から長い笹の葉状で表面に凹凸模様が発達する。体長1.5~3 m、幅15~35 cm。三年生までの海藻で、一年生の葉は成熟せず、再生葉は二年生の葉となり春に著しく生長、秋に成熟し遊走子を放出する。粘性多糖類のフコイダン、アルギン酸を多く含みねばりが強い。多数の食品(北大がごめ昆布飴など)、がごめ石鹸、化粧品が開発。松前漬やおぼろ昆布の素材になる。

-

-

-

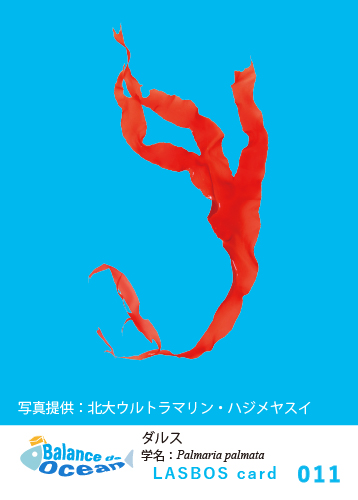

ダルス

ダルス

学名:Palmaria palmata北方系紅藻で北海道と本州北部太平洋岸に分布し、潮間帯下部から漸深帯の岩上に生育。12~4月に繁茂する。葉は楔形、扇形、羽状に分枝する。葉は膜状から革質、明るい紅色から濃い紅色で、体長5~30 cm。巨視的な四分胞子体と雄性配偶体、微視的な雌性配偶体が存在し、異型世代交代を示す。紅色タンパク質のフィコエリスリンを多く含み、高血圧抑制や抗炎症作用があり注目されている。欧米ではサラダ、スープに入れる。

-

-

-

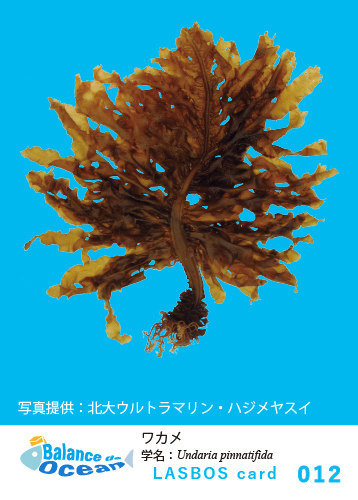

ワカメ

ワカメ

学名:Undaria pinnatifida北海道東部と沖縄などを除く日本各地と朝鮮半島に分布し、低潮線から漸深帯の岩上に生育する。葉は両縁が多数切れ込み粘滑な膜質。淡い褐色で体長0.5~1.5 mになる。一年生の海藻で、冬~春によく生育し春~初夏に成熟、夏までに枯れる。栄養食品として広く親しまれ、養殖が全国的に普及し、天然のものよりも多く生産されている。胞子葉に遊走子嚢を形成。胞子葉はフコイダンを多く含み「めかぶ」と呼ばれ食用となる。

-

-

-

マコンブ

マコンブ

学名:Saccharina japonica褐藻コンブ類の中で最も代表的な種。北海道南部から本州北部に分布し、主に漸深帯3~10 mの岩上に生育。葉は長い笹の葉形で、中帯部は葉幅の1/3から1/2と広い。体長2~10 m。二年生の海藻で、葉の生長期は1~6月、充実期は6~8月で、夏以降、葉は末枯れて成熟は9~12月である。水溶性粘性多糖類はアルギン酸、フコイダン、ラミナランをもつ。主産地の函館では栽培がさかんで、良質なマコンブが乾燥重量で毎年5000トン以上生産される。

-

-

-

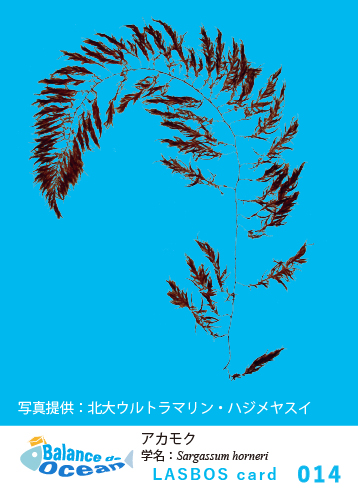

アカモク

アカモク

学名:Sargassum horneri褐藻ホンダワラ類の一種。日本各地、朝鮮半島、中国に分布し、水深2~10 mの岩上に生育。細長い俵状の気胞(浮き)をもち、体長1~8 mになる。春~初夏にかけて成熟する一年生の海藻で、雌雄異株。仮盤状の付着器(海藻の根)がはがれると、海面を漂い流れ藻となる。流れ藻はブリの稚魚モジャコ(藻雑魚)などの育成場になる。昔から本種を食用としている地域がある。フコイダンやフコキサンチンをよく含む。

-

-

-

ウガノモク

ウガノモク

学名:Cystoseira hakodatensis北方系ホンダワラ類の一種。北海道から本州北部太平洋沿岸に分布し、水深2~15 mの岩上に生育。2~5個が数珠状に連なる気胞(浮き)をもち、全長2~8 mになる。数年生きる多年生の海藻で、6~7月に成熟。和名と学名は函館市の宇賀浦に由来し、札幌農学校の遠藤吉三郎博士が命名した。北海道の太平洋沿岸ではハタハタがこの海藻の基部に産卵する。粘性多糖類アルギン酸とフコイダン、海藻油フコキサンチンをよく含む。

-

-

-

ヒジキ

ヒジキ

学名:Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)ホンダワラ類の一種。北海道南部から九州南部の太平洋沿岸と日本海側では福井県以南、韓国、香港に分布し、潮間帯下部の岩上に生育。紡錘形の葉や気胞(浮き)をもち、全長0.5~2 m。卵と精子が受精する有性生殖と繊維状の付着器(海藻の根に相当)から新しい芽を出す栄養繁殖の二つの生殖方法を示す。鉄、カルシウム、アルギン酸、フコイダン、フコキサンチンなど有用成分を含む。日本では古代から食用とされている。

-

-

-

アナアオサ

アナアオサ

学名:Ulva pertusa緑藻で日本各地や朝鮮半島に分布し、岩礁潮間帯から漸深帯の浅い所に生育。葉は二層の細胞からなり、形は楕円形、広披針形、不定形など様々で、大小多数の孔があく。葉長20~30 cm。一年中観察できる海藻。胞子体と配偶体は同形、配偶体は雌雄異株。縁辺部から成熟する。属名 Ulva はケルト語で水を示すul(ウル)に由来。有用成分のカロテンやキサントフィルを含み、家畜の飼料、食品や医薬品の材料として利用される。

-

-

-

アカバギンナンソウ

アカバギンナンソウ

学名:Mazzaella japonica北方系の紅藻で北海道から本州太平洋沿岸北部に分布し、潮間帯の岩上に生育する。葉の形は卵形から幅広の不定形となり、縁辺は平滑。葉は軟骨質で色は紫紅色、葉長10~30 cm。冬~春に生長、成熟し、初夏に胞子を放出し藻体は枯れる。粘性多糖類のカラゲナンを多く含み、古くから食用や漆喰の材料に用いられた。近年、多糖類、タンパク質、ビタミン、ミネラルが健康をサポートするとされ、食品として見直されている。

-

-

-

CTD Rosette system

CTD Rosette system

CTD (Conductivity-Temperature-Depth) observations are fundamental to investigating the structure of the ocean. It measures the vertical profiles of salinity and temperature. Water sampling bottles are attached to a CTD Rosette system. In August 2019, we used the CTD Rosette system in the Funka Bay, Hokkaido, Japan, by a training ship Ushio-Maru (Hokkaido University). Listen to the sound when the lid of sampling bottle closes.

CTD採水システム

海洋の構造を調べる基本がCTD(Conductivity-Temperature-Depth)観測です。鉛直⽅向に塩分と⽔温を調べます。同時に、採⽔ボトルも取り付けて、海⽔を採取します。カード表面の写真は北海道⼤学練習船おしょろ丸、動画は同練習船うしお丸による観測風景です。採⽔ボトルが閉まる瞬間に注⽬してください。

-

-

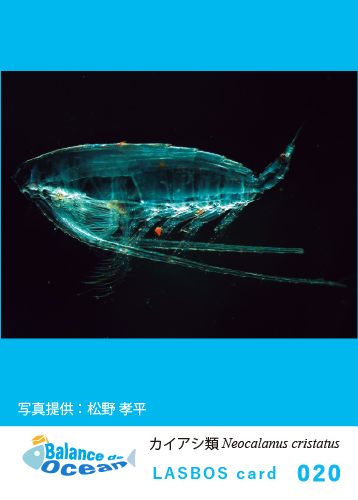

カイアシ類 Neocalanus cristatus Copepoda Neocalanus cristatus

-

Copepoda Neocalanus cristatus

Copepoda Neocalanus cristatus

Neocalanus cristatus, that reaches almost 1 cm in body length, is a large copepod distributed in the subarctic North Pacific Ocean. This species occupy approximately 30% on the zooplankton biomass in the Oyashio region and is an important prey for fish, cetaceans, and seabirds. This species develops in the surface layer during spring, and after accumated energy as lipid inside their body, descent to depths greater than 1,000 m. Between summer and winter, they stay in the deep layer for their diapause. Reproduction occurs at the deep layer, and the hatched nauplii with large amounts of lipid return to the surface. This species has a one-year life cycle.

Photo: MATSUNO Kohei

Text: YAMAGUCHI Atsushi

カイアシ類 Neocalanus cristatus

Neocalanus cristatus は北太平洋亜寒帯域に分布する大型カイアシ類で、体長は1 cm弱にまで達します。本種は親潮域における動物プランクトン重量の約30%を占めて、魚類や鯨類、海鳥類の重要な餌生物です。本種は春に表層で成長し、体内に油脂として栄養を貯め込んだ後に、水深1000 m以深に潜り、夏~冬は深海で過ごす休眠期を持ちます。再生産は深海で行われ、ふ化した幼生は油分を多み、脱皮を繰り返しつつ表層に回帰する、1年の生活史を持っています。

-

-

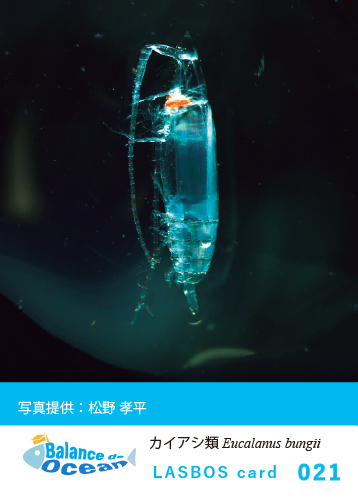

カイアシ類 Eucalanus bungii Copepoda Eucalanus bungii

-

Copepoda Eucalanus bungii

Copepoda Eucalanus bungii

Eucalanus bungii, that reaches about 7 mm in body length, is a large copepod distributed in the subarctic North Pacific Ocean. This species occupy approximately 16% on the zooplankton biomass in the Oyashio region. After hatching from eggs, copepods have six nauplius stages and six copepodite stages with molting occurring between each developmental stage. This species dives into the deep sea (between 500 and 1,000 m) for diapause between fall and winter when phytoplankton is scarce. The developmental stage at which this species enters diapause ranges from copepodite stage 3 to 5, and depending on the area of ocean, Eucalanus bungii is considered to have a two-year generation time.

Photo: MATSUNO Kohei

Text: YAMAGUCHI Atsushi

カイアシ類 Eucalanus bungii

Eucalanus bungii は北太平洋亜寒帯域に分布する大型カイアシ類で、体長は7 mmぐらいになります。本種は親潮域における動物プランクトン重量の16%を占めることが知られています。カイアシ類は卵からふ化した後、発育段階としてノープリウス期を6期、コペポダイト期を6期持ち、それぞれの発育段階の間には脱皮を行います。本種は植物プランクトンが乏しい秋~冬には水深500-1000 mの深海に潜る休眠を行います。本種の休眠を行う発育段階にはコペポダイト3期から5期まで幅があり、海域によっては2年の世代時間を持つと考えられています。

-

-

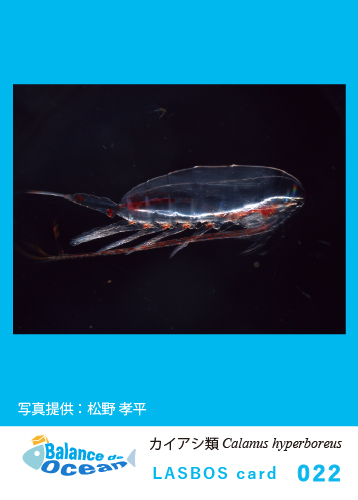

カイアシ類 Calanus hyperboreus Copepoda Calanus hyperboreus

-

Copepoda Calanus hyperboreus

Copepoda Calanus hyperboreus

This is one of the large copepod species occurring in the Arctic Ocean basin, and it is endemic to the Arctic Ocean. They reaches approximately 1 cm in body length. The transparent liquid visible inside the body consists of accumulated lipid (primarily wax esters). Using this stored lipid as energy, this species descent to 1,000 m depth before sea-ice coverage and diapause in the deep layer. They then matures, mates, and produces eggs in the deep layer. Their generation length ranges from three to five years in the Arctic Ocean, and that length is determined by primary production in each region In the Arctic Ocean.

Photo: MATSUNO Kohei

Text: MATSUNO Kohei

カイアシ類 Calanus hyperboreus

北極海海盆域に出現する大型カイアシ類の1種で、北極海固有種です。体長はおよそ1 cmになります。体内に見える透明な液体は、蓄積した油球(主にワックスエステル)です。この蓄積した脂質のエネルギーを使用して、結氷前に深海1000 mまで潜り、そこで休眠を行います。その後、深海で成熟・交尾を行い、卵を産出します。北極海内で世代時間は3-5年と幅があり、その長さは海域の一次生産量の多寡によって決まります。

-

-

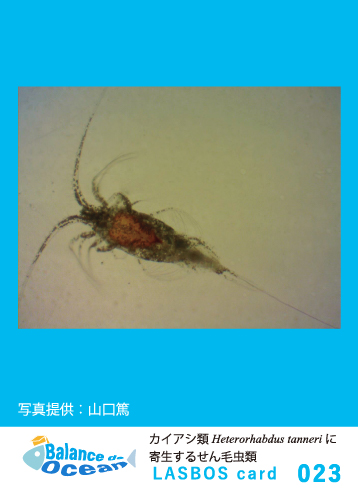

カイアシ類 Heterorhabdus tanneri に寄生するせん毛虫類 Parasitic ciliates in Heterorhabdus tanneri

-

Parasitic ciliates in Heterorhabdus tanneri

Parasitic ciliates in Heterorhabdus tanneri

Copepods are the most dominant zooplankton taxa in the oceans. Copepods are used as parasitic hosts by various organisms. The photograph of the LASBOS card shows a carnivorous copepod: Heterorhabdus tanneri with approximately 5 mm body length and found for the deep-seas of the North Pacific Ocean. The dots inside the body are all the parasitic ciliates. Parasitic ciliates do not affect the copepod swimming ability, but they consume other tissues within the body. There are many species of ciliates that spend free-living lives in the water column.

Photo: YAMAGUCHI Atsushi

Text: YAMAGUCHI Atsushi

カイアシ類 Heterorhabdus tanneri に寄生するせん毛虫類

海の動物プランクトンに普遍的に最も多く出現するのがカイアシ類です。カイアシ類は、様々な生物が寄生宿主(きせいしゅくしゅ、やどぬし)として利用しています。写真は北太平洋の深海に分布する、体長5 mmほどの肉食性カイアシ類 Heterorhabdus tanneri(ヘテロラブダス・タンネリ)です。体内の点は全て、体内に寄生するせん毛虫類です。寄生性せん毛虫類はカイアシ類の運動能力を奪うこと無く、しかし、それ以外の組織を食べてしまっています。せん毛虫類は普通に浮遊生活を送る種も多くいます。

-

-

-

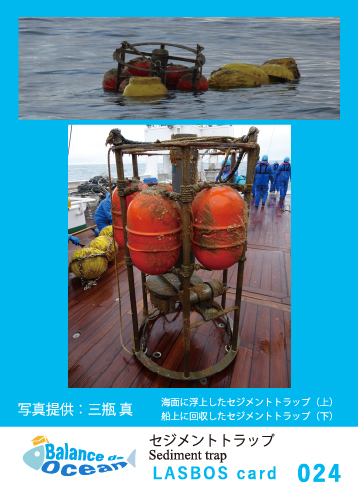

Sediment trap

Sediment trap

A sediment trap is an oceanographic survey apparatus that collects particles settling from the surface of the ocean towards the ocean floor. It could also be called the world’s most expensive trash can. Multiple cups that change at time intervals are set beneath a large funnel to collect the settling particles. During a cruise of the Oshoro-maru, a sediment trap was anchored in the Arctic Ocean near the Bering Strait and collected one year later. The sediment will be used in research on the biological productivity of that area of ocean and the seasonal variation of organic matter.

セジメントトラップ

Sediment trap「セジメントトラップ」は、海の中で表層から海底に向かって沈降する粒子を採集する海洋観測の道具です。世界一高価な「ゴミ箱」とも言えます。

大きなロートの下に、時間毎に移り変わるカップを複数セットして、沈降粒子を捕集します。おしょろ丸航海にて、ベーリング海峡近くの北極海にセジメントトラップを係留して、1年後に回収しました。その海域の生物生産性や有機物輸送の季節変化を調べる研究に使います。

-

-

-

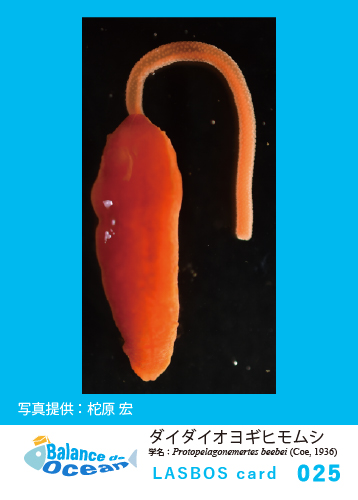

Protopelagonemertes beebei (Coe, 1936)

Protopelagonemertes beebei (Coe, 1936)

ICHUM 6146

Nemerteans (ribbon worms), with about 1,200 species having been described around the world, are generally benthic, but about 100 species including this one are known to be pelagic in deep water column. Normally immobile with neutral buoyancy, but capable of active swimming, probably upon approach of prey and enemy. Although the feeding habit is unknown, it is speculated that they feed on small crustaceans and arrow worms. The photographed individual has been deposited as a voucher specimen with the catalogue number 6146 at the Invertebrate Collection of the Hokkaido University Museum.

ダイダイオヨギヒモムシ

学名:Protopelagonemertes beebei (Coe, 1936)世界からこれまでに記載されている約1,200種のヒモムシの仲間は一般に底生だが、深海を浮遊するものが約100種知られており、本種はその一種。普段は中性浮力によって体を動かさずにじっと浮かんでおり、恐らく餌や天敵が近づいたときに泳ぎだす。食性は分かっていないが恐らく小型甲殻類やヤムシの仲間などを捕食していると想像される。写真に写っている個体(証拠標本)は北大総合博物館の無脊椎動物コレクション(ICHUM)に登録番号6146番として収蔵されている。

-

-

-

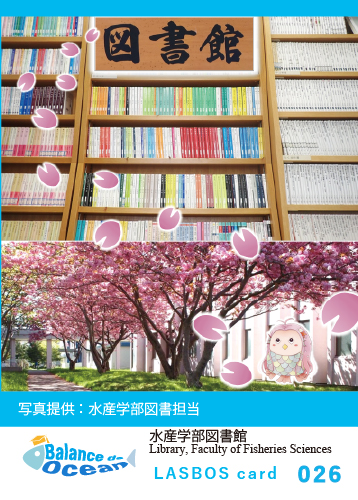

Library, Faculty of Fisheries Sciences

Library, Faculty of Fisheries Sciences

Faculty of Fisheries Sciences Library has many books and journals related to the natural sciences. In particular, the library has a large collection of books on fisheries sciences. There are also newspapers and paperbacks for casual reading and books for "Tadoku Marathon".

Of the 130,000 books in the collection, only about 20,000 are lined up in the reading room. The rest are located in the stack rooms. In this video, we take a walk around the library, including the rooms that are usually closed to students, and introduce some of the treasures.

水産学部図書館

水産学部図書館に所蔵されている図書・雑誌の大半は自然科学系です。特に水産学系の本の品揃えは充実しています。また新聞や気軽に読める文庫本・新書版、英語多読マラソン用の本などもあります。所蔵資料13万冊のうち閲覧室に並んでいるのは2万冊程度。あとは書庫・電動書架・資料室に配置されています。この動画ではふだん学生さんが入らない部屋も含めて、館内をブラっと見て回りながら、お宝資料を紹介しています。

-

-

-

野生のクロマグロ

野生のクロマグロ

Pacific bluefin tuna in wild学名:Thunnus orientalis (Temminck & Schlegel, 1844)

北海道と青森県を隔てる津軽海峡の、対馬暖流が流れこむ入口付近にある無人島、渡島小島で潜水調査を行っています。調査終盤に突然現れたクロマグロの大群。野生のマグロの群れを目にすることはまれで貴重な映像です。このほかにもサメが「同行」していることもあります。

動画の中では、ウミウシやサンゴなどの底生動物も登場します。また、海底洞窟内でホヤを採集しています。このホヤはアルツハイマー病の予防に関連する成分を含むことが分かりました。

-

-

-

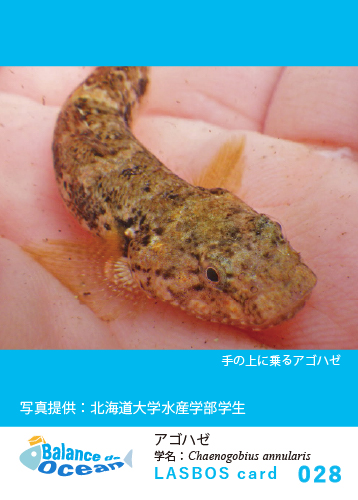

Forktongue goby

Forktongue gobyChaenogobius annularis (Gill, 1859)

Forktongue gobies are small fish that live on rocky shores all over Japan. On the shore, they seem to feed on small organisms in the water, such as planktons and amphipods. However, when they are kept in an aquarium, they start to eat artificial feed floating on the surface of the water.

We can use this feeding behavior to see if the goby copies its neighboring goby. We are currently conducting various experiments using the gobies that have started feeding on the surface of the water and the gobies that have just been collected from the shore.

The video shows the process from the goby being collected to feeding on the water surface.

アゴハゼ

学名:Chaenogobius annularis (Gill, 1859)アゴハゼは日本各地の磯に生息する小さな魚です。磯では水中の小さな生物(プランクトンやヨコエビなど)を食べているようです。けれども、水槽内で飼育していると水面に浮いている人工飼料も食べるようになります。

この行動を利用して、アゴハゼが隣のアゴハゼの行動をまねするかどうかを確かめることができます。水面で摂餌するようになったアゴハゼや磯から採ってきたばかりのアゴハゼを使って、目下さまざまな実験をしているところです。

動画では採集~アゴハゼが水面で摂餌するようになるまでを紹介します。

-

-

-

Pagurus filholi (De Man, 1887)

Pagurus filholi (De Man, 1887)

Pagurus filholi is a hermit crab species that lives on rocky shores all over Japan. Unlike land hermit crabs, they spend their entire life in the water. A male hermit crab grabs the shell of a female and carries it around for a few days before mating (see photo). The guarding male will flee or fight against other males who challenge him for the female. They also show bun-bun behavior, in which the male grabs the female and shakes her vigorously. The reason why the male shows this behavior is still unclear.

The video shows how to identify hermit crab species in Hakodate Bay, guarding behavior, and bun-bun behavior.

ホンヤドカリ

学名:Pagurus filholi (De Man, 1887)ホンヤドカリは日本各地の磯に生息するヤドカリです。オカヤドカリの仲間とは異なり、一生を水中で過ごします。ホンヤドカリはオスがメスの貝殻をつかんで2、3日間持ち歩く、交尾前ガード行動をします(表面写真)。ガードしているオスは、メスをよこせと挑戦してきた他のオスから逃げたり、闘ったりします。また、ブンブン行動という、オスがメスをつかんだまま激しく振る行動を示します。オスがブンブンする理由はまだ解明されていません。

動画では函館湾の磯で見かけるヤドカリの見分け方、ガード行動、ブンブン行動について紹介します。

-

-

-

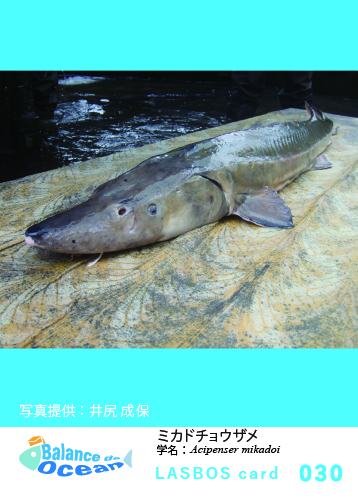

ミカドチョウザメ

ミカドチョウザメ

学名:Acipenser mikadoi (Hilgendorf, 1892)江戸時代末期の探検家、松浦武四郎が天塩川をさかのぼった時、奇妙な大きな魚が川面から鼻を出して沢山船に寄ってきたと記述している。本種、ミカドチョウザメである。既に北海道からは姿を消した日本絶滅種である。親魚を持つ北海道大学などが中心となり、人工繁殖に取り組んでいる。いつの日か自然に戻し、再び北海道の自然にミカドチョウザメが群れる日をむかえたい。

-

-

-

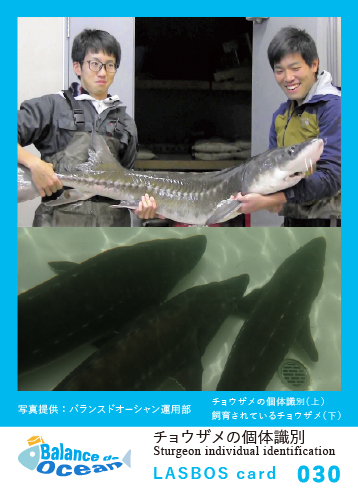

チョウザメの個体識別

Sturgeon individual identification淡水増殖研究室では北海道の美深町と連携して、チョウザメの増養殖について研究しています。

電子タグを埋め込むことで識別し、個体ごとに成⾧や繁殖を管理しています。電子タグを読み、既存の個体データと照らし合わせる際は、水槽内のチョウザメを捕まえます。大人が数人で力を合わせても、体重が数十キロにもなる大型のチョウザメには振り払われてしまうこともあります。

動画は美深町で撮影されたものです。

-

-

-

サケ

サケ

学名:Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)北海道の秋の味覚である「秋サケ」は一般には「シロザケ」、他にも「シャケ」、「アキアジ」と呼ばれますが正式名は「サケ」です。サケは、秋に生まれた川 (母川)に遡上し川底に産卵します。 産卵後、親魚は死んでしまいます。川底の受精卵は冬にふ化してオレンジ色の袋を持った仔魚となり、石の間でじっとしながらその袋の栄養で大きくなります。春になると稚魚となって泳ぎだし餌を取り始め、体長5 cmほどになったら海に向かいます。海で十分に成長して成熟が進むと親魚となって沿岸に近づき、母川に遡上・産卵して子孫を残します。

-

-

-

カラフトマス

カラフトマス

学名:Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)カラフトマスは日本で2番目に漁獲量が多いサケの仲間であり、小型で道東地方を中心に獲られます。カラフトマスの特徴として「二次性徴」があります。海で過ごすときは銀色で背中が黒っぽいですが、産卵のために川に帰って来るときは、雌雄ともにピンクが混じる茶色い体色(婚姻色)になります。さらに雄は「鼻曲がり」と呼ばれるどう猛な顔つきと「背隆起」と呼ばれる背中の盛り上がりが発達します。この雄の二次性徴は、どちらも産卵場での雌を巡る雄同士の争いに役立ち、牙(繁殖歯)が出てとがった口はケンカの武器になります。

-

-

-

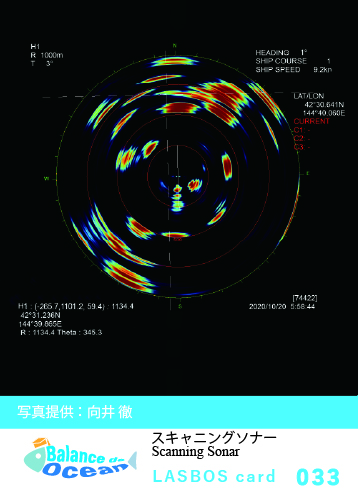

魚群探知機が船のほぼ真下を探索するのに対し、ソナーは船の前方や横方向などの探索ができる。そのため、船から遠く離れた魚群を探索することができる。魚群の動きを予測しながら魚群を取り巻くように網をかけるまき網漁業などでよく利用される。また、テレビでよく放映される青森県大間のマグロ一本釣り漁船にも装備されており、遠くにいるマグロを探索し、動きを知って魚の前に回り込み、魚の鼻先に餌を流して釣りを行う。ちなみに、 SONARはSOund NAvigation and Rangingの頭文字を取ったものである。 スキャニングソナー

スキャニングソナー

Scanning Sonar

-

-

-

二段圧縮式冷凍装置

二段圧縮式冷凍装置

Two-stage Compression Refrigeration System冷凍空調機器は現代の生活に欠かせない設備で、食品製造・流通・研究・医療・住環境など多くの分野で用いられています。写真の装置は水産科学研究院の資源化学研究棟に設置されている「二段圧縮式冷凍装置」です。マイナス30℃よりも低い超低温を作り出すことができ、水産物を急速冷凍できます。写真の冷凍機の背後には接触・送風冷凍庫も配置され、構造もシンプルであり、学生や初学者が冷凍原理を理解するのに適しています。

-

-

-

練習船 おしょろ丸

Training ship Oshoro-maru北海道大学水産学部附属練習船「おしょろ丸Ⅴ世」は、「世界の水産・海洋分野で将来活躍する人材の育成」を目的として、「海洋生態系の保全と食料資源の確保、持続可能な資源管理」といった教育を実践で学ぶことができる練習船として2014年に建造されました。世界水準の教育研究を実践する環境が整う「理想の漁業練習船」として長きに渡って活躍できるよう、高い機能性・耐航性を有すると共に、環境負荷低減に配慮し、より高い静音性及び居住性を持たせるよう設計・建造されました。学生の乗船実習の他、様々な調査航海に利用されています。

-

-

-

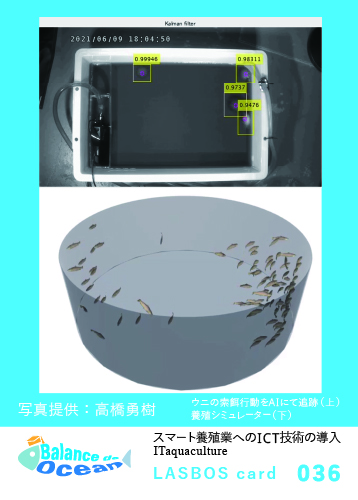

スマート養殖業へのICT技術の導入

スマート養殖業へのICT技術の導入

ITaquaculture北海道大学大学院水産科学研究院水産工学講座では、IT・ICT技術を用いた養魚管理システムに関する研究を行っています。

効率的な養殖のためには、育成方法を検討し経営計画をたてる必要がありますが、このためには育成魚のモニタリングを行い、養成環境・成長等のデータ蓄積が必要です。併せて、モニタリングで得られたデータを用いて、育成魚の成長を予測する「養殖シミュレータ」の構築を行っています。

これらを統合した養魚管理システムにより、育成・経営の両面から生産者の意思決定を支援するツール構築を目指しています。

-

-

-

缶詰製造実習

缶詰製造実習

Practice for canned fish加工食品を長持ちさせるには,製品を酸素と微生物から遠ざけることが必須だが,本実習では,この「基本技術」をすべて学ぶことができる。缶詰は,減圧下で密封することで酸素の影響を弱め,高温の蒸気殺菌器(レトルト)を用いることで,嫌気性の耐熱細菌を殺菌する。殺菌効果は,処理温度と時間から,工学的に見積もることができる。さかなの缶詰では,高温加熱によって柔らかくした骨を食べることができるが,これは,カルシウムの優れた供給源である。

-

-

-

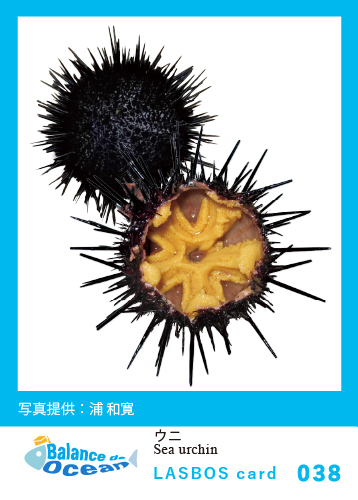

ウニ

ウニ

Sea urchin高級食材として愛されているウニ。実はウニは近年世界各地で問題となっている「磯焼け(藻場が消失した海域)」が拡大していく主犯のひとりです。しかも藻場の再生のために駆除されたウニは痩せているので商品になれず捨てられてしまいます。ウニの養殖技術開発により安定的に美味しいウニが供給できるだけでなく、無駄に捨てられるウニの活用、そして藻場の再生にもつながります。ウニの種類、分布、形態、構造、生理的特徴から養殖、加工の商品化の過程を分かりやすくご紹介します。是非上部のリンクから動画をご覧ください。

-

-

-

アマモ場調査

アマモ場調査

Eelgrass beds surveyアマモ場は生物や環境に多様なサービスを提供しています。まず、一次生産者として光合成をして、食物連鎖の基礎を担うだけでなく、水質を浄化したり、海底を安定化させたり、二酸化炭素を吸収して地球温暖化を緩和する働きもあります。またアマモの上には付着藻類や動物が生息し、それを食べる甲殻類や小魚、さらに大きい魚がアマモ場を利用します。さらに、アマモ場は魚が産卵場として使い、仔稚魚の際のゆりかごにもなります。上部のリンクからアマモ場で出会える様々な生き物と、それらの食物連鎖について見てみましょう。

-

-

-

河川調査

河川調査

River survey河川の水質は陸の環境を反映します。農業など人間活動による土地利用率が高い流域では河川の水質にその影響が及びます。栄養塩濃度は水質を知る指標の一つとなります。例えば、街中または牧場を通る河川の水は窒素やリンなどの栄養塩の濃度が高くなり、その水が海に流れ出すと、富栄養化等の問題を起こしたりします。北海道大学と京都大学が共同で行われている「森里海連環学」では、多様な流域の環境を見学して、川の水を採水し、栄養塩を分析することで環境と水質の関係について理解する実習を行っています。詳細は上部のリンクからご確認ください。

-

-

-

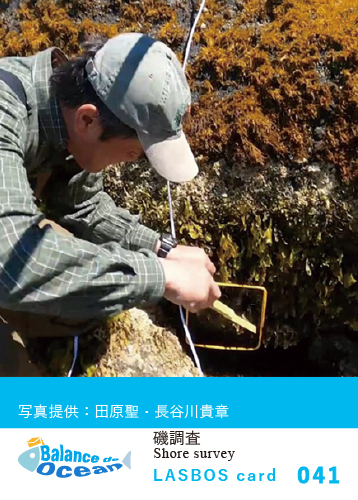

磯調査

磯調査

Shore survey海岸は潮汐の影響を受けない潮上帯と常に海に沈んでいる潮下帯、そしてその間に挟まれた潮間帯に分けられます。潮間帯は1日2回上下する潮汐により、海水に満たされることもあれば、空気に露出することもあります。潮間帯の上部は乾燥する時間が長く、下に行くほど海水に没している時間が長いため、その環境に対応した生物相が帯状に分布します。上部のリンクから移動するコースには磯の岩礁潮間帯で見られる生物の垂直分布について詳しく説明されています。

-

-

-

海洋環境調査

海洋環境調査

Marine environment survey海洋環境調査は特定の海域の環境(水温、塩分、透明度、水質など)を調べることです。CTDを利用して各水深の水温や塩分を調べると海域が成層化しているか混合しているか確認できます。そして毎月または季節ごとに調査を行うことで環境の変化を見ることも可能です。このようなデータが長年蓄積されると地球温暖化か海洋に及ぼす影響が分かります。北海道大学の厚岸臨海実験所で実施される海洋生態学実習に参加すると調査を体験することができます。上部のリンクから海での調査の様子や実験室で成層の原理を説明した動画をご覧ください。

-

-

-

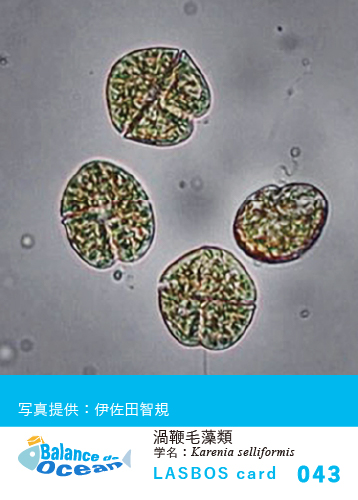

渦鞭毛藻類

渦鞭毛藻類

学名:Karenia selliformis2021年の秋、北海道東部の太平洋海岸に今までなかった大規模の赤潮が発生、総額100億円に迫る被害をもたらしました。赤潮の原因種であるKarenia selliformisは渦鞭毛藻類の一種であるプランクトンで、これまで日本で発生した赤潮では報告されたことがありません。上部のリンクから北海道大学厚岸臨海実験所の桟橋で観察された赤潮の様子とそこで採集されたKarenia selliformisの顕微鏡観察映像をご覧いただけます。観察されたKarenia selliformisのなかには葉緑体のない透明細胞もあります。

-

-

-

調査実習船 みさご丸

調査実習船 みさご丸

TR/V Misago-Maru「みさご丸」は北海道大学北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所の調査実習船です。全長 15.6 m、全幅 4.1 m、9.7トンの小型兼用船・官公庁船(試験・調査)で、最大30人まで乗船できます。学内の海洋生態学・臨海実習だけでなく、国際公開臨海実習などの際には国内外から来た学生さんを乗せて厚岸湾を航行します。研究船としても活躍し、各種センサーを使った観測、採水、大型ドレッジを使った生物採取も可能です。寒流親潮の影響を最も受ける臨海実験所の調査実習船として、多くの教育・研究に貢献しています。

-

-

-

アサリ

アサリ学名:Ruditapes philippinarum (A. Adams & Reeve, 1850)

アサリは、様々な料理に使われていて、日本人が好む代表的な二枚貝です。北海道厚岸町のアサリは、「アサリえもん」と呼ばれます。アサリの漁は、厚岸湖内に点在するアサリ島と呼ばれる場所で行われます。この場所で育ったアサリは、厚岸湖の水温が低いため、本州に比べ長い時間をかけて成長するので、粒が大きく、旨味が凝縮されているのが特徴です。下の二次元コードからアサリ漁の様子や洗浄など、市場にでるまでの過程をご覧いただけます。

-

-

-

牡蠣

牡蠣

学名:Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)北海道厚岸町には、厚岸湾とそれに連なる汽水の厚岸湖があります。ここは植物プランクトンの成長に必要な栄養塩が豊富なのと、年中寒流(親潮)の影響を受けて冷たいのが特徴です。冷たい水でジックリ大きく育つ厚岸の牡蠣種苗は「カキえもん」、「まるえもん」、「弁天牡蠣」とブランド化され、年中生食で頂くことができます。生はもちろん、定番の牡蠣フライを贅沢に頂いてはどうでしょうか。厚岸の牡蠣の水中養殖、水揚げ、洗浄など出荷までの過程を上部のリンクからご覧ください。

-

-

-

牡蠣

牡蠣

学名:Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)北海道厚岸町における牡蠣養殖は、町を支える重要な産業の一つです。昔は自然発生した牡蠣を採集する粗放的な漁業が行われていましたが、昭和50年代後半から再生産が困難になり、宮城県産種苗を使った牡蠣養殖が始まりました。平成になると他県産のホタテ盤に牡蠣が付いた種苗と並行して、厚岸町独自でシングルシード(single seed)方式と呼ばれる人工種苗生産に取り組むことになりました。この方式で生産された牡蠣は、篭の中で波に揺られ転がりながら育つため、殻に膨らみがつくのと粒揃いになるのが特徴で、生食用殻付き牡蠣として出荷されています。

本カードは、第42回全国豊かな海づくり大会北海道実行委員会とのコラボレーションカードとして限定配布しています。

-

-

-

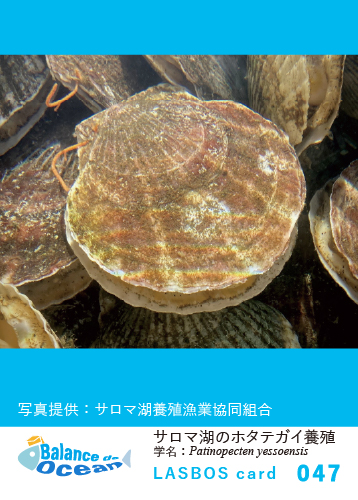

サロマ湖のホタテガイ養殖

サロマ湖のホタテガイ養殖

学名:Patinopecten yessoensisホタテガイには大別して稚貝養殖・育成養殖・地まき増殖の3種類の増養殖方法がある。稚貝養殖は育成養殖や地まき増殖の種苗を1年かけて育てる漁業である。サロマ湖のホタテガイは4月頃に産卵し、浮遊幼生の期間を経て5月頃に採苗器に付着したのち、変態して稚貝となる。採集された稚貝は8月頃に6 mm前後まで成長しザブトン籠に収容される。9月頃には15 mm前後に成長し、更に目合いの大きいザブトン籠に収容される。翌年5月頃に育成養殖や地まき増殖の種苗となり、さらなる1年半程度の育成を経て10 cm以上に成長し、出荷される。

-

-

-

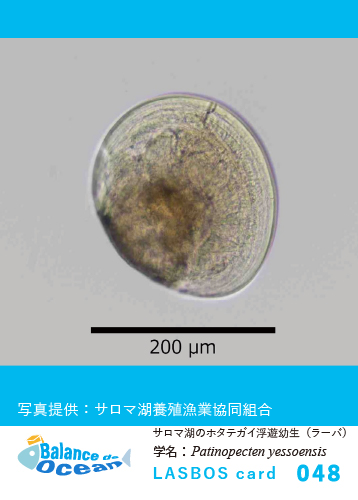

サロマ湖のホタテガイ浮遊幼生(ラーバ)

学名:Patinopecten yessoensis

サロマ湖のホタテガイは水温6 °C前後の頃、約2 °Cの水温上昇が刺激となって一斉に産卵放精する。例年、4月下旬から5月上旬頃に直径約80 µmの卵が放出される。浮遊幼生(ラーバ)は4日程度で殻を持ちD型幼生に変態し、水中の微小プランクトンを摂餌しながら殻長約300 µmまでプランクトンとして成長する。約35日間の浮遊生活を送った後、海草などに付着して浮遊期間を終える。現在、日本で生産されるホタテガイのほとんどは天然発生した浮遊幼生を採苗器と呼ばれる付着器に付着させて育成したものである。漁協や水産技術普及指導所はラーバの数と大きさを定期的に測定して付着時期を推定し、その情報をもとに漁業者は採苗器を投入する。

-

-

-

Harbour porpoise

Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)

The two English words for the small cetacean are dolphin and porpoise, and the harbour porpoise, also called common porpoise, represents the porpoise. The body length for the adult ranges 1.4-1.7 m. They inhabit coastal areas and are widespread in the temperate and subarctic zones of the northern hemisphere. They stray into the large set nets in the Minami Kayabe area of Hakodate every year. It is the most abundant species of cetacean found adrift in Hokkaido.

ネズミイルカ

学名:Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)

イルカを意味する英語はドルフィンとポーパスの2つがあり,ポーパスを代表するイルカがこのネズミイルカである。英語ではHarbour porpoiseともCommon porpoiseともいう。体長は1.4~1.7mとイルカの中では小さい。沿岸性で北半球の温帯,亜寒帯に広く生息する。函館市南茅部地区の大形定置網(大謀網)に毎年迷入する。北海道で漂着する鯨類の中で最も個体数が多い種である。

-

-

-

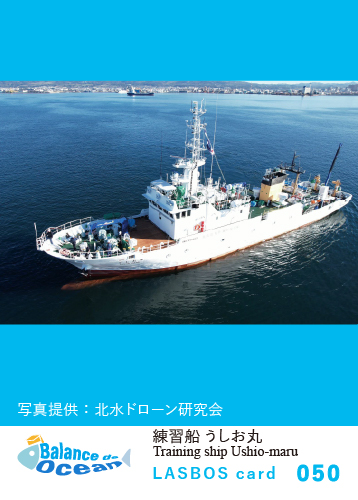

Training ship Ushio-maru

Training ship Ushio-maruUshio-maru is a training ship attached to the School of Fisheries Sciences of Hokkaido University, completed in 2022, with a gross tonnage of 262 tons, a length of 46 meters, and a capacity of 33 persons (16 crew members and 17 researchers).

Ushio-maru is equipped with a trawling winch, a high-performance fish finder, a longline, a squid fishing machine, an underwater drone, an ocean observation winch and CTD equipment that can also conduct deep-sea observations, and three offshore laboratories.The laboratory conducts research and practical training in a wide range of fields in the seas surrounding Hokkaido, from surveys of fishery resources to high-precision oceanographic measurements and environmental surveys.Trainees (students) work with the crew on the front lines of oceanographic research. Come aboard the Ushio-maru and learn all you can about the northern seas!

練習船 うしお丸

うしお丸は2022年に竣工された、総トン数262トン、全長46m、定員33名(乗組員16名、調査員17名)の北海道大学水産学部附属練習船です。うしお丸には、トロール漁を行うウインチ、高性能魚群探知機、延縄、イカ釣り機、水中ドローン、深海観測も可能な海洋観測ウインチとCTD装置、3つの洋上実験室が備えられており、北海道周辺の海で水産資源の調査から海洋計測の高精度化、環境調査まで幅広い分野の研究や実習を行っています。実習生(学生)は、乗組員と一緒に海洋調査の最前線に立って活躍します。うしお丸に乗って北の海を知り尽くしてください!

-

-

-

Giant Pacific octopus

Giant Pacific octopus

Enteroctopus dofleiniThe Giant Pacific octopus is the world's largest octopus, reaching over 40 kg in weight. It is widely distributed in the cold waters of the Northern Hemisphere from North America to Asia; in Japan, it is mainly found in Hokkaido and northern Honshu. It is an important fishery resource in Hokkaido, with an average annual catch of approximately 15,000 tons. It is a cold-water octopus, preferring water temperatures below 15oC. When the surface water temperature of the Tsugaru Strait rises in summer, they move to deeper areas to avoid the high water temperatures. They then return to shallower areas in fall when waters cool. Its maximum lifespan is 4-5 years. Check out these beautiful underwater videos (with commentary) that capture the physiology and ecology of the Giant Pacific octopus .

ミズダコ学名:Enteroctopus dofleini

ミズダコは体重40㎏以上になる世界最大のタコです。北米からアジアまでの北半球の冷水域に広く分布します。日本では主に北海道と本州北部に多く生息しています。北海道の重要な漁業資源で、年間平均漁獲量は約1万5千トンです。ミズダコは冷水性で、15℃以下の水温を好みます。夏に津軽海峡の表面水温が上昇すると、高水温を避けるために深い場所へ移動します。そして、水温が下がり始める秋に再び浅い場所へ移動します。最大寿命は4~5年です。ミズダコの生理・生態を捉えた美しい海中映像(解説付き)をご覧ください。

-