生物採集

セクションアウトライン

-

海洋生物の生理・生態に関する研究や水産資源量調査、生物ポンプを介した物質循環システムの解明などを目的として、海に生息する種々の生物が採集されています。海洋生物はその生活様式によって、図1に示すように海表面の上下に生息する水表生物(Neuston)、海中を漂って生活する浮遊生物(Plankton)、自由に泳いで自ら移動することのできる遊泳生物(Nekton)、海底あるいは堆積物の中に生息する底生生物(Benthos)に分けられ、それぞれ特異的な採集具が用いられます。

図1 海洋生物の生活様式による分類

-

遊泳力がほとんどなく、水中を漂いながら生活するものを浮遊生物(プランクトン)といいます。珪藻や渦鞭毛藻といった植物性のものと、カイアシやクラゲなど動物性のものとに大別されます。魚類の稚魚やカニ・ヒトデ・イソギンチャクなどの幼生といった成長の段階(生活史)のなかで一時的に浮遊生活しているものもプランクトンとみなされます。

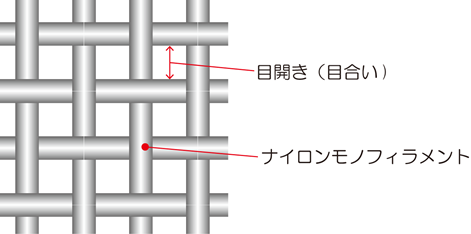

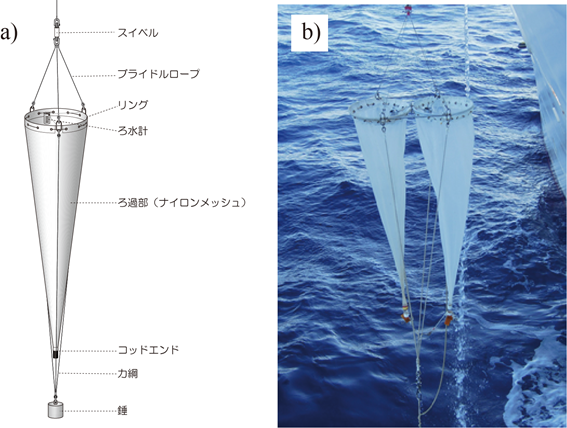

プランクトンの採集方法にはプランクトンネットと呼ばれるナイロンでできた網を利用する方法と採水によって採取する方法とがあります。

-

遊泳力があり、水中を自由に泳いで生活するものを遊泳生物といい、多くの魚類のほか、頭足類のイカ、イルカ・クジラなどの海棲哺乳類がこれにあたります。これらネクトンは調査・研究用に開発された定量的に試料を採取できる採集具を用いる方法のほか、商用の漁具・漁法によっても採集されます。

-

海底面上や堆積物(泥や砂)の中で生活している生き物を底生生物といいます。海藻、イソギンチャク、サンゴ、貝類、ゴカイ、ヒトデ、カレイなど多様な分類群の生物が含まれます。

底生生物を採取する方法には、網やバケットを海底面上で引きずる方法のほか、採泥器を使って生活の場である堆積物ごと採取する方法があります。採泥器による方法は底質の硬さや特性(堆積物か礫かなど)で生物採取の効率は左右されますが、網を曳く方法と比べると海底表面より下の方、すなわち堆積物中に生息する生物試料を得られます。

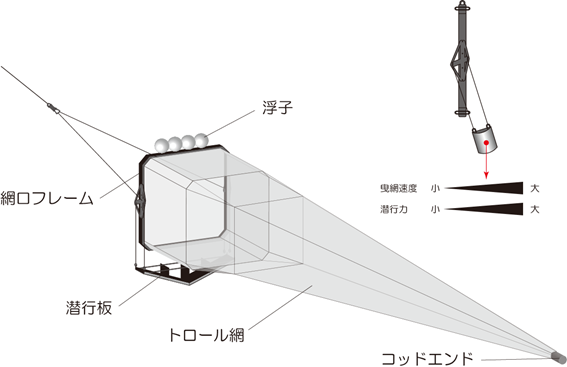

大型の底生性魚類を採取するには商用の漁具であるオッタートロールのような大型の漁具を使用する必要があり、大掛かりな専用の漁労機械と経験が必要となります。調査に用いられる採集具は、漁労設備のない調査研究船でも使用できるよう設計されています。

-

ウミアメンボ、流れ藻など、水面に浮きながら生活する生き物を水表生物といいます。ニューストンネットと呼ばれる水面を曳くための網で採集されます。

図10 ニューストンネット

海面上で網を曳航することで海水をろ過し、ニューストンを採集します。フレームの両脇に浮子(フロート)がついているため、網口が水中に没することなく常に水面を捉えた状態で網を曳くことができます。