⑤多段開閉式ネット(Multiple Opening/Closing net)

動物プランクトン群集の海洋物質循環における役割を解明するために時空間的により詳細にプランクトンの動態を捉えることが要求されるようになりなりました。それを実現するために開発されたのが多段開閉式のプランクトンネットです。

図15にa)非閉鎖式ネット b)閉鎖式ネット c)多段開閉式ネットをそれぞれ使用して採取される水柱の試料採取層いわゆる採集範囲のイメージを示します。ノルパックネットに代表するようなプランクトンネットを使用して鉛直曳きによる試料採集をする場合、ネットを沈めた深さから水面までの水柱から試料を採集します。そのため、採集されたプランクトンがどの深さに分布していたのかを知ることができません(図15-a)。これまでに閉鎖機構を備えたネットが開発され、図15-bに示すように1回の操作で1層間に生息するプランクトンを採取することはできました。このネットを用いて曳網層範囲を狭く設定した採取を行えばプランクトン群集の生息深度をより精度よく解明できることが考えられます。しかし、曳網回数が多くなれば、試料から得られる情報の連続性が損なわれるだけでなく、時間や労力が費やされてしまいます。そこで、図15-cに示すように一度の曳網で複数の異なる範囲から試料を採集できるようにしたのが、複数のネットとそれらの網口を開閉する機構を備えた多段開閉式のプランクトンネットです。

図15 プランクトンネットの形式による水柱の採集範囲のイメージ。

a)非閉鎖式ネット b)閉鎖式ネット c)多段開閉式ネット

これまでに、傾斜・水平曳き用のMOCNESS(Multiple Opening/Closing Net Sampling System)(Wiebe et al.,1976)、RMT 1+8M (Multiple

Rectangular Midwater Trawl)(Roe & Shale, 1979)、BIONESS(Bedford Institute of Oceanography Net and Environmental

Sampling System)(Sameoto,1980)のほか、鉛直曳き用のVMPS(Vertical

Multiple Opening and Closing Plankton Sampler)(Terazaki & Tomatsu, 1997)など、様々なタイプの多段開閉式ネットが開発・利用されています。これらのネットの網口には水温・塩分・深度などの水中センサが装備されており、プランクトンを採集するだけでなくその生息環境も同時に知ることができます。また、CTD採水システムと同様、アーマードケーブルと呼ばれる特殊ケーブルでネット(水中局)と船上の制御装置(船上局)とが接続されており、水中センサの計測値やろ水量、網口の開閉状態などをリアルタイムに監視しながら、任意のタイミングで網口の開閉を行うことが可能です。

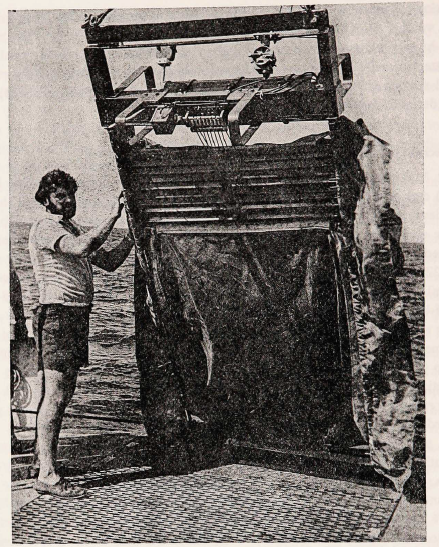

図16 MOCNESS 出典:Wiebe et al. (1976)

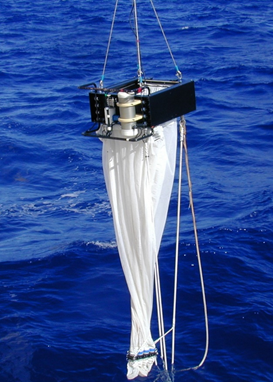

図17 VMPS

[Open

Access] Wiebe

et al., 1976, J. mar. Res.

Roe & Shale, 1979, Mar. Biol.

Sameoto, 1980, Can. J. Fish. Aquat. Sci.

[Open

Access] Terazaki &

Tomatsu, 1997, J. Adv. Mar. Sci. Tech.

Soci.

VMPSの詳細はこちら→「VMPS」へのリンク