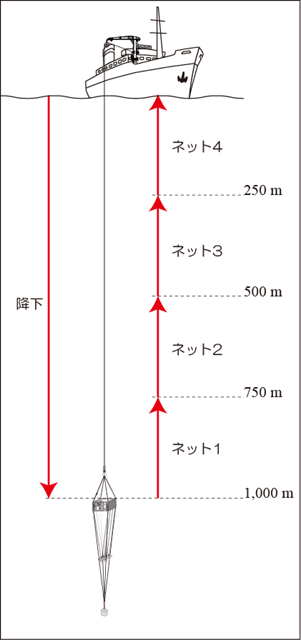

図10 VMPSの曳網例

水中局を降下させている間は船上局のモニタで深度センサの計測値を監視し続けます。水中局が目的の深度に到達したら直ちにケーブルを巻き上げ、曳網を開始します。プランクトンの採集効率はネットを移動させる速度によって変わるので、曳網中に採集効率がばらつくことのないよう一定の速度でケーブルを巻き上げます。曳網中の任意のタイミングで船上局から開閉信号を送り、ネットを開閉します。通常は予め採集範囲(深度)を決めておき、水中局がその深度を通過するときにネットを開閉します。水温や塩分などの値を監視しながら、それらに基づいて採集範囲を決定することもあります。また、水中局が海中にある時、船と水中局の位置が離れてしまわないよう潮流や風の影響を考慮しながら操船しなければなりません。

*曳網の一例

VMPSの曳網例を図10に示します。この例では、水中局を1,000メートルまで降下させた後、上昇(曳網)中の750、500、250メートルの三つの深度でネットを開閉しています。そのようにすることによって、4つの異なる範囲(0~250、

250~500、500~750、750~1,000メートル)に生息するプランクトン群集を一度の曳網で別々に採集することができます。

図10 VMPSの曳網例