大気には高気圧、低気圧が存在し、日々の天気を左右していることは皆さんご存じと思います。日本付近には、春や秋に高気圧と低気圧が西から東に移動し、天気がめまぐるしく変わります。このような高気圧、低気圧が、海にも存在していて、高気圧性渦、低気圧性渦と呼ばれています。また、両者をまとめて海洋中規模渦と呼びます。

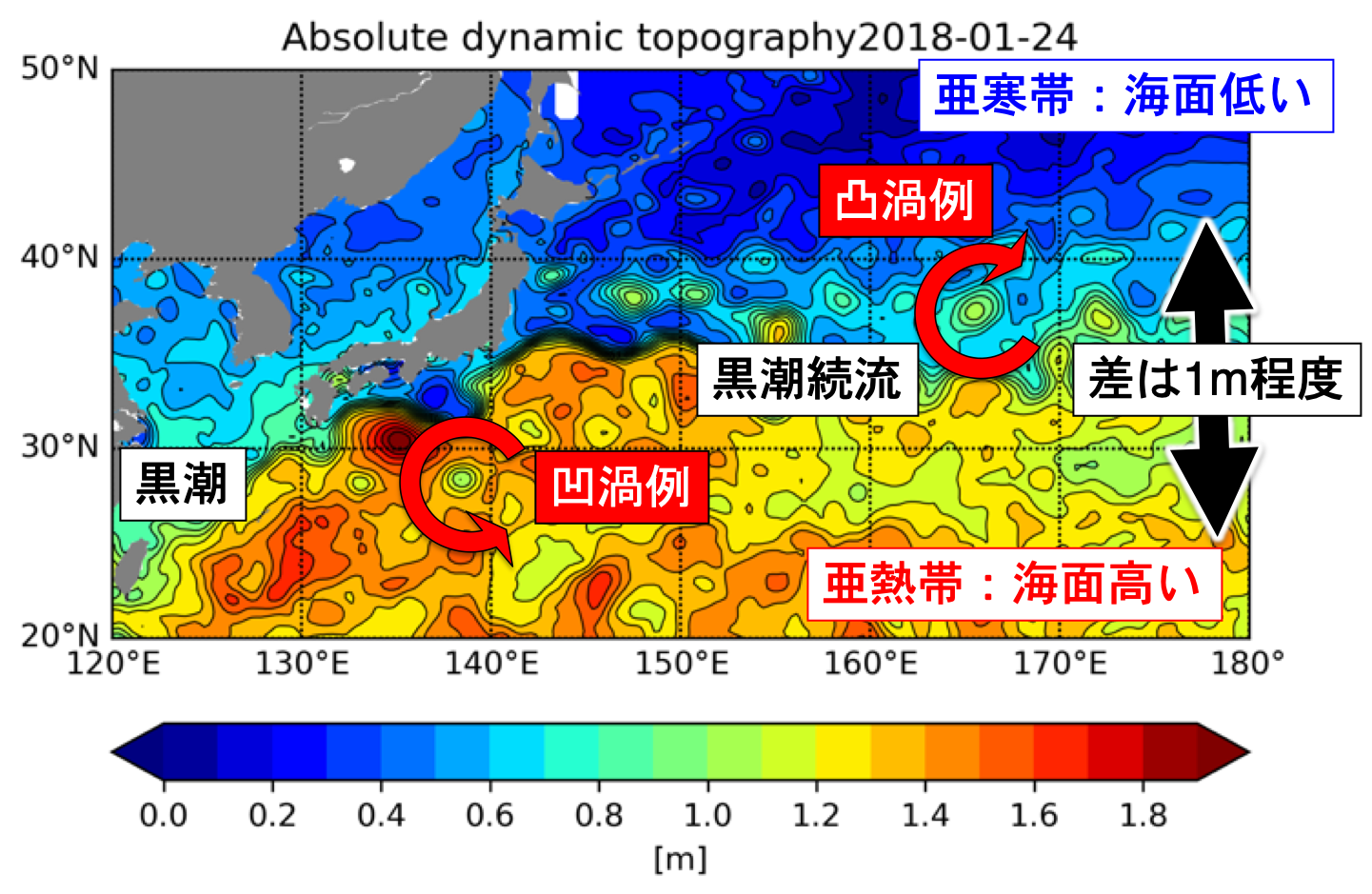

下図を見てみますと、黒潮続流の北側に海面高度の高い渦状の構造(凸渦)が見られます。これが高気圧性渦です。海面が高いことは海面下の圧力が高いことを意味しますので、大気の高気圧と同じ向き(北半球では時計回り)に回転しています。また、黒潮続流の南側には、緑色で示された周囲より海面がやや低い渦(凹渦)が見られます。これが低気圧性渦です。また、海洋中規模渦程度以上のスケールにおいて、北半球では、海面が高い方を右に見て海水が流れることが知られており、その流れは地衡流と呼ばれています。