高校3年生の夏休み,私は受験勉強を脇に置いて,北海道大学水産学部のオープンキャンパスに参加した。当時はいま以上に「水産学部=漁師の子がいくところ」というイメージが強く,また,水産学部を目指す生徒が非常にまれな高校だったこともあり,北大水産学部を志望校に掲げる私を,級友たちは「まぐろ」と呼んだ(このあだ名,水産学部を卒業すればマグロ漁船に乗るに違いない,という 100% 冗談の産物だったはずが(もちろん乗らない),私は未だにまぐろと呼ばれ続けている)。本学部では当然漁業に関する知識・技術も学べるが,卒業後に漁師になる人はほとんどおらず,「水産学部=漁業」は誤解である。当時始まったばかりの水産学部独自のオープンキャンパスは,模擬講義や実習だけでなく,練習船での航行,施設見学,さらには先生方との会食まで企画された,たいへん充実した内容だった。最初の模擬講義では,魚類の筋繊維に関する生化学的なトピックを学んだ。いま思えば,これも「水産学部=漁業」からの脱却を意図したものだったのかもしれない(それから 15 年以上が経過した。このイメージは薄れているだろうか)。

ここで私は,現在の海洋生物科学科にあたる実習の1つとしてヤドカリと出会った。実験室へ引率された高校生たちの前に,当時の教授がお手伝いとしてたくさんの学生を連れて登場し,ヤドカリの貝殻選びについて説明した。ヤドカリは脱皮を繰り返して大きくなるが,貝殻が狭いと成長が鈍化する(Fotheringham 1976)。オスはより多くのライバルを蹴散らしてメスを独占できる点で,メスはより多く産卵できる点で,大きくなるに越したことはない。そのため,より大きな貝殻への引っ越しは,ヤドカリにおける最重要課題の1つといえる。貝殻なんていくらでもあるだろう,と思うかもしれないが,磯に出かける機会があれば,割れや欠けのない貝殻を探してみてほしい。たぶん難しい。実は,ヤドカリにとって魅力的な貝殻は野外では一般に不足していると考えられており(Hazlett 1981),各個体が必要とするタイミングで手に入るわけではない。そのため,ヤドカリは貝殻を見つけると,とりあえず内側を探って引っ越し,気に入らなければ元の貝殻に戻ることも多い。このようなヤドカリの貝殻選びは貝殻選択行動 shell selection と呼ばれ,これまでも,そして現在も欧米を中心に研究が続けられている(Elwood and Neil 1992;Elwood 2022 など)。「今日はみんなでヤドカリの貝殻選択を観察しよう」。高校生の私が,いまに続くヤドカリ研究に片足を突っ込んだ瞬間であった。

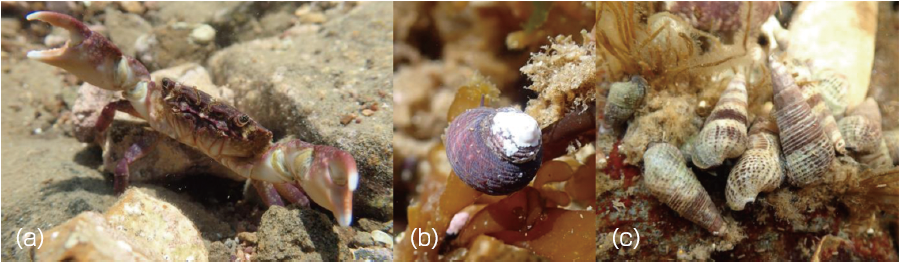

教授の話は本題に入る。貝殻があると引っ越しを試みるヤドカリたちに,軽くて脆い貝殻と,丈夫だが重い貝殻を与えたら,どちらを選ぶだろうか? ヤドカリにとって他に考慮すべき条件がない,いわばフリーな状況であれば,どちらでもかまわないように思える。いや,動きにくくなりそうな重い貝殻を避けるかもしれない。では,事前に捕食者であるヒライソガニ Gaetice depressus(図2.1a)と同居させ,襲われることはないものの,そのリスクを感じられる状況にあったらどうなるだろう? ヒライソガニはハサミで貝殻を割って,ヤドカリを捕食する。そのため,直感的には脆い貝殻ではなく,防衛性の高い貝殻を選びそうである。教授は高校生にペンチを渡して両方の貝殻を割らせ,軽くて脆いヤマザンショウ Homalopoma sangarense(図2.1b)が小さな力でもぱきっと割れてばらばらになってしまうのに対し,厚く重いホソウミニナ Batillaria cumingii(図2.1c)を割るのはかなりの重労働であることを体感させた。高校生はみな,もし自分がヤドカリであれば,背負ったところで結局カニにやられそうなヤマザンショウは選ばない,と思ったはずである。

図2.1 (a) ヒライソガニ、(b) ヤマザンショウ、(c) ホソウミニナ。ヤマザンショウとホソウミニナの貝殻は、共に本実験の調査地である函館湾葛登岬のホンヤドカリによく利用されている。(写真はいずれも生貝,撮影: 大友洋平)

ここで主人公であるホンヤドカリが入ったコンテナが2つ登場した。一方はホンヤドだけがたくさん入ったコンテナ,もう一方はヤドカリに加えて,両方のハサミをぐるぐる巻きにされたヒライソガニが側面にテープで固定されたコンテナであった。いずれのコンテナも実習の前日に用意し,ヤドカリを一晩入れておいたのだという。高校生はグループに分かれて,各コンテナからめいめいのヤドカリをピンセットでつまみだし,ヤマザンショウとホソウミニナの貝殻がたくさん入った新しい実験水槽に移し替えた。突然貝殻を選び放題の世界に連れてこられたヤドカリたちは,新しい貝殻にハサミを突っ込んでは引っ越しをした。他のヤドカリが捨てた空き家を探る個体もいた。問題はそれぞれのヤドカリが最終的に選んだ貝殻の割合である。カニのいないコンテナから来たヤドカリに比べ,ハサミが開かない状態で固定されていたとはいえ,捕食者であるカニと恐怖の一夜を過ごしたヤドカリたちは堅牢なホソウミニナを選ぶに違いない,誰もがそう期待した。

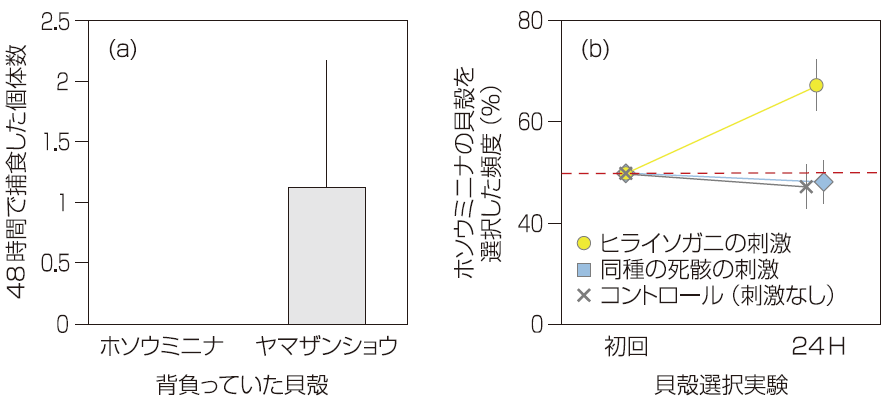

しかし,結果は衝撃的であった。カニあり・なし,どちらのコンテナのヤドカリたちも,およそ半分がヤマザンショウを,残りがホソウミニナを選んだのである。統計解析を試すまでもなく,明らかに偏りはなかった。この結果には,高校生はもちろん,お手伝いの大学生も,なんと教授までもが首をひねっていた。その場では誰も理由がわからず,抜群に楽しかった実習は,なんとなく微妙な空気のなかで終了した。この実習の元となった Mima et al.(2003)では,①ヤマザンショウに入っていたホンヤドはヒライソガニに捕食されることがあるが,ホソウミニナに入っていた個体はすべてが無事であったこと,②ホンヤドはヒライソガニの捕食リスクを感知すると,次の貝殻としてヤマザンショウよりもホソウミニナを選択しがちであることが示されている(図2.2)。まさに直感どおり。教授たちは華麗な前例をもとに実習を組み,高校生がヤドカリに親しみつつ,同じ結果をなぞることができると確信していたに違いない。盤石な体制にもかかわらず,ヤドカリが予想外の行動を見せた理由は何だったのか。

図2.2 (a) 2個体のヒライソガニによるホンヤドカリの捕食個体数 (平均 + SD)、(b) 異なる飼育条件での、貝殻2種に対する選択頻度の変化 (平均 ± SE)。(a) では、ヤマザンショウを背負っていた個体のみ捕食された。(b) では、ヒライソガニの刺激を付加した群において、他の群よりも24時間後にホソウミニナを背負っていた個体の割合が増加した。(Mima et al. 2003を基に作成)

この謎は北海道大学水産学部に進学し,現在の研究室へ進んだ大学4年のときに明らかになった。私の指導教員であった W 先生が Mima et al.(2003)の共著者だったのである。先生によると,件の実験は春に実施しないと期待どおりの結果が出ないのだそうだ。仮に,本研究の調査地である北海道函館湾葛登支岬周辺(詳細は次章)に生息するヒライソガニの食性が春と夏で異なるなどして,春はホンヤドを襲うが,夏は襲わないのであれば,夏のホンヤドたちにとってヒライソガニは脅威とはいえず,一晩一緒に過ごしても,捕食者回避に特化した貝殻選択にならない可能性がある,とのことだった。例にもれず,オープンキャンパスは8月に実施されていた。あの夏のホンヤドたちにとって,動けないヒライソガニなど単なる隣人かコンテナの背景程度のものだったのかもしれない。

このとおり,初のヤドカリ実験は大成功とはならなかったが,逆に強い印象を残した。実験そのものはとても簡単で,貝殻の頑丈さに種間変異 interspecific variation があることも実感した。さらに,ヤドカリとカニ,そして貝殻のストーリーには納得感があり,予想も「きっとそうなるだろう」と思わせるに十分だった。しかし,ヤドカリは予想を裏切り,カニを無視した貝殻選択を繰り広げた。「高校までのカリキュラムは何度も検証され,ある程度確定的といえる内容だが,本当の研究は思いどおりにならないことが大半だ」という教訓が身に染みる。