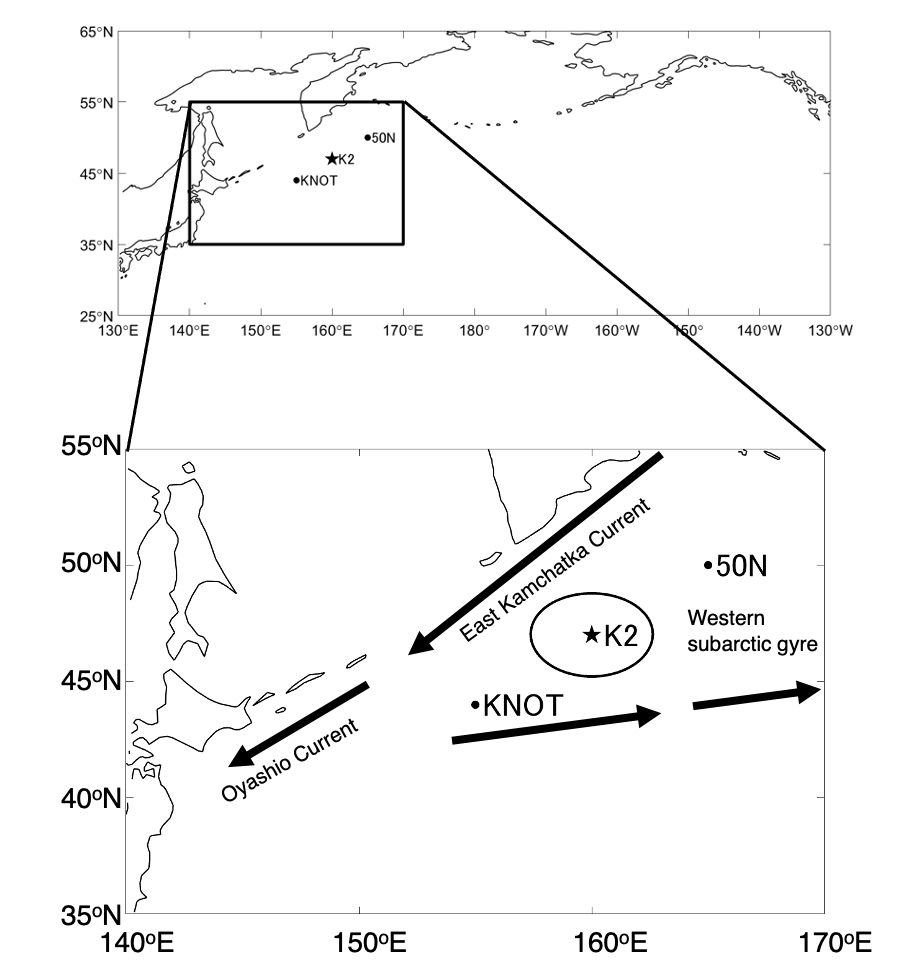

海洋表層で植物プランクトンが光合成を行うと、海洋表層のCO2は有機炭素となり、その後沈降します。すると海洋表層のCO2は減少し、大気から海洋へCO2が溶け込みます。この一連の流れは生物ポンプと呼ばれています。本研究の対象海域である北太平洋亜寒帯西部(図1のWestern subarctic gyre内部)では効率的に有機炭素が深層へ輸送されることが分かっており(Honda, 2003)、中深層での微生物による有機炭素の分解が少ないことも知られています(Honda, 2020)。そのため、同海域の表層で生物生産が起こるとその多くが深層へ輸送されると考えられます。本研究では、生物生産に影響を与えると考えられている海洋中規模渦が、北太平洋亜寒帯西部において炭素循環へ与える影響を調べました。海洋中規模渦については、別コースの「海洋中規模渦:海の高気圧・低気圧」にて詳しく説明しています。

図1. 観測定点の位置K2 (47°N, 160°E) (★)