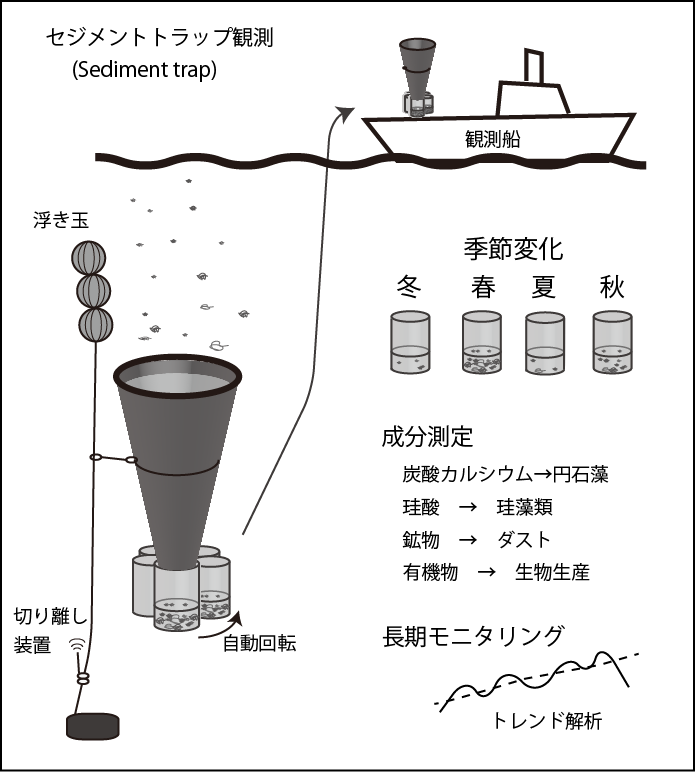

沈降粒子を捉えるセジメントトラップ観測

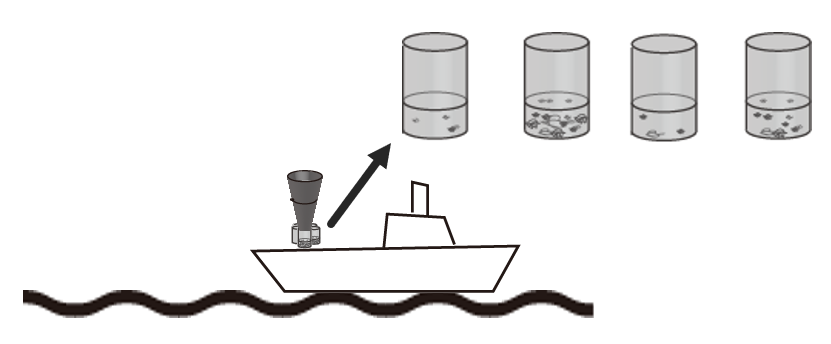

海洋を沈降する粒子を捉えるには、海水中に大きなロートを沈めて、上から降ってくる粒子を集めるしかありません。大きなロートの下に粒子を集めるカップを置いて、タイマー仕掛けで回転させます。各季節に沈降してきた粒子をカップに集めることができます。これをセジメントトラップといいます。毎年、観測船で遠洋まで繰り出して、セジメントトラップを設置・回収しなくてはなりません。現在、日本ではJAMSTECがセジメントトラップ観測を精力的に行っています。かなりの労力と費用がかかりますが、沈降粒子の季節変化、成分測定による要因解析、長年続けることにより長期トレンドが捉えられるなど、地球環境を理解するうえでの貴重なデータが得られています。

海に係留しているセジメントトラップを、何かの不具合で回収不能になってしまうこともあります。観測データが得られないだけでなく、高価な装置を失うので経済的にも大打撃。トラップを投入するときには、日本酒をかけて清めてから投入します。(そんなこともあった) 投入したあとは、神頼みなのです。

① 沈降粒子を観測する海域に観測船でセジメントトラップを運びます

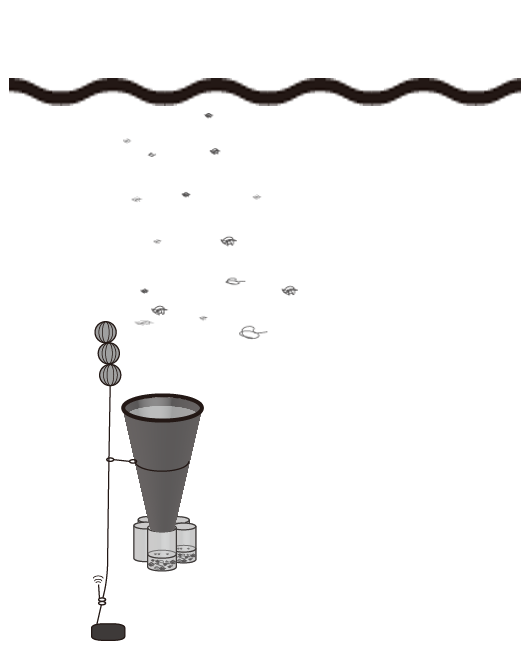

② 海中にセジメントラップを係留して1年間、沈降粒子を試料カップに集めます。試料カップが24本連なっているので、1年間毎月2回の間隔で集められます。

③ 一年後、同海域に観測船できて、セジメントトラップと重りを切り離して、浮上させます。

④ 船上にてセジメントトラップから試料カップを取り出して、沈降粒子を処理します。

かつては、北海道大学水産学部でも、セジメントトラップ観測を継続していましたが、現在では行っていません。北極研究プロジェクトなど、大型研究のために、おしょろ丸を出してセジメントトラップ観測を実施することもあります。