はじめに 北海道沿岸で採集可能な未利用海藻に含まれる機能性成分として、酵素阻害成分を純粋に取り出して、その構造を機器分析などで決めています。海藻は陸上植物と同様に「自分では動くことのできない生物」ですので、体内で様々な化合物を作り出し、生きていくために活用しています。これらの化合物の中で、ヒトに役立つ化合物、水産業に役立つ化合物を新たに見つけることを目指しています。

研究の目的 対象になる酵素として、食後高血糖に関連するα-グルコシダーゼ、生体異物排泄遅延に関連するβ-グルクロニダーゼ、生体内還元剤生成や核酸構成糖類の生成に関連するグルコシダーゼ6-リン酸デヒドロゲナーゼ、尿酸生成に関連するキサンチンオキシダーゼ、炎症等に関連するリポキシゲナーゼ、ヒトのシミ・ソバカスや、エビやカニの保存中の黒変に関与するチロシナーゼなどを用いています。それらの働きを阻害する物質を探索しています。

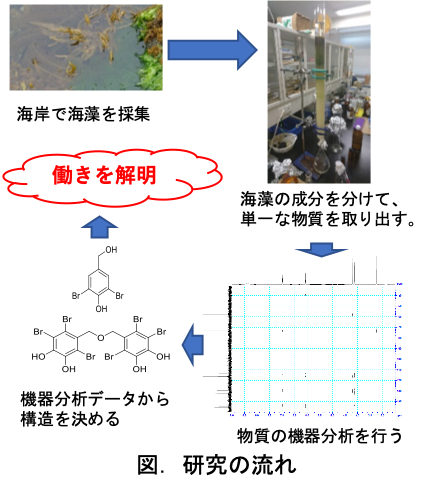

研究方法 海藻を北海道各地で自ら採集します。研究室に持ち帰り、有機溶媒で抽出物(エキス)をつくります。抽出物の酵素阻害試験を行い、強い阻害を示すものを選び出します。それをさまざまなクロマトグラフィーの手法を用いて成分を分離していき、それが強い阻害を示すのか確かめながら純粋な物質になるまで分離していきます。分離した物質は様々な機器分析により、どんな構造をしているのかを決めます。

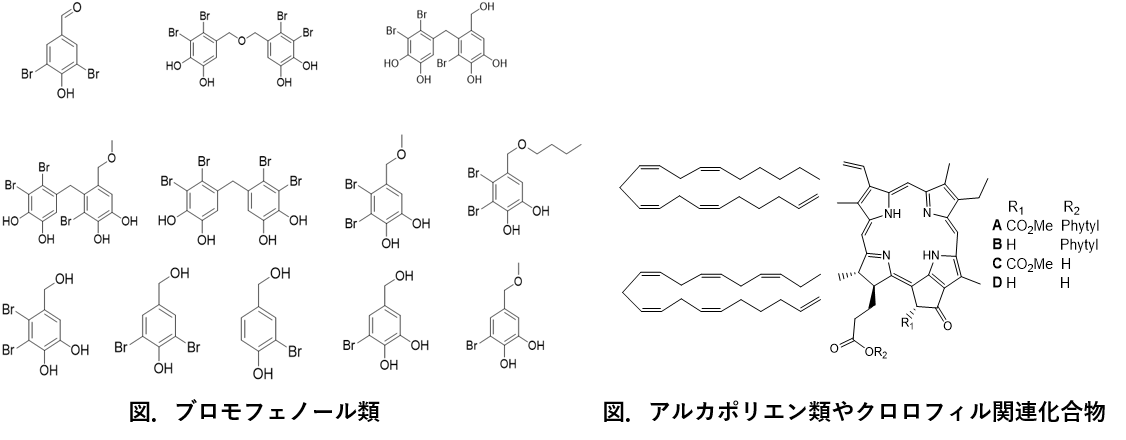

研究結果 その過程で、フジマツモ科紅藻から海藻特有の一連のブロモフェノール類を得ることができました。また、褐藻からは海藻特有のフロロタンニン類の他に、リポキシゲナーゼ阻害成分として褐藻のワタモからアルカポリエン類やクロロフィル関連化合物を得ることができました。

今後も自ら海藻を採集して、その中の誰も取り出したことのない新たな化合物を探して、明らかにすることができます。