噴火湾観測の写真集(一部、LASBOS YouTubeへのリンクつき)

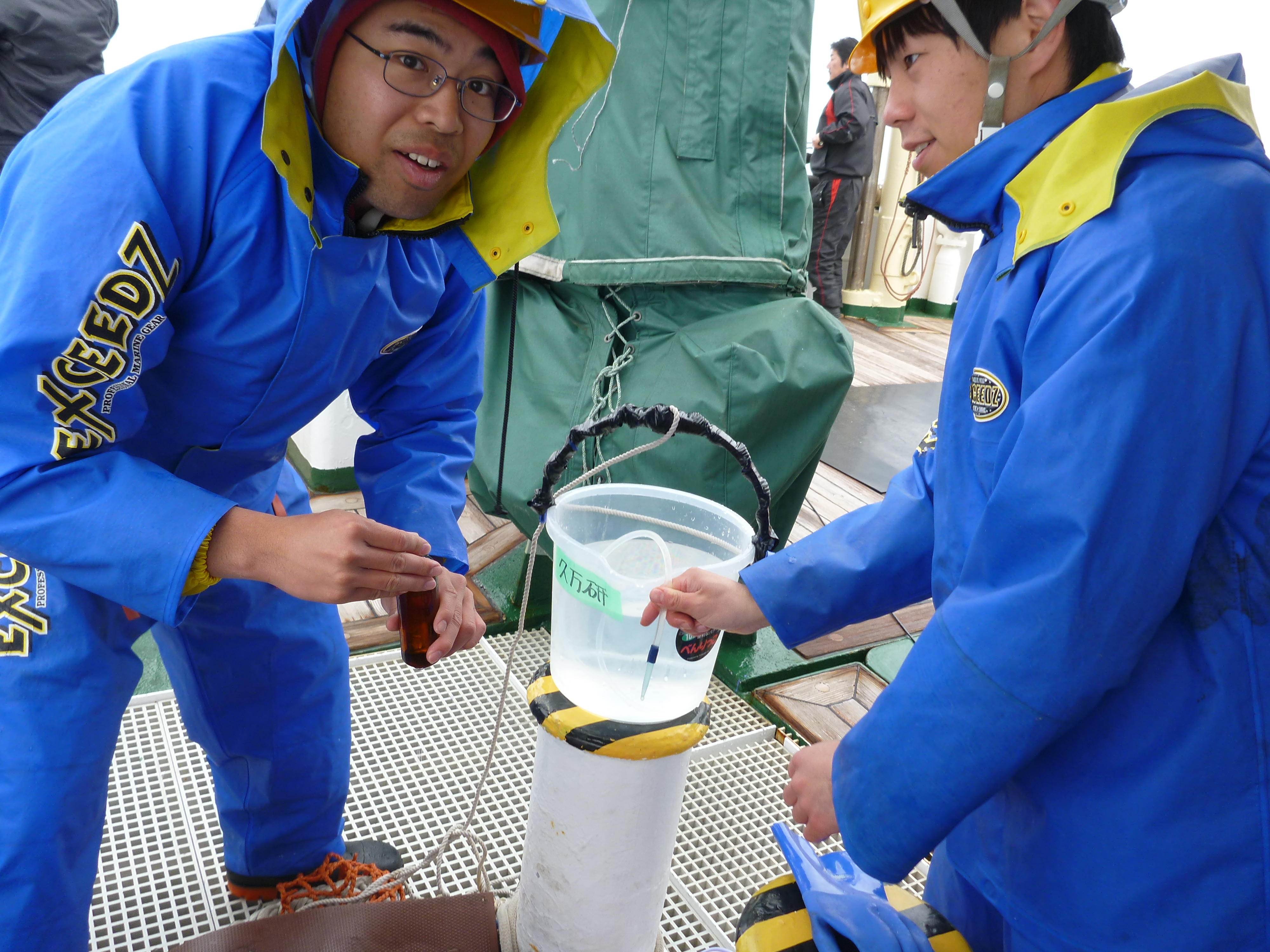

珪藻ブルーム時に、珪藻有機物を大量に集めて、分解培養実験に使っています。

いつも、漁場学講座の人たちの協力を頂いています。ありがとう。

堆積物サンプルです。

堆積物の化学環境と底生生物の様子を調べようとしました。大変なので中断しています。

生物のことは、生物屋に任せた方がいい、、、と弱気になっています。

アシュラ採泥器です。1回に3本の堆積物サンプルを得ることができます。

冬の観測は景色がよい。羊蹄山です。

うしお丸船内で、堆積物から間隙水を吸い取っている試料処理です。

宮下君(左)は、小僧のように、鼻水を垂らしながら観測をしていました。

かつての、噴火湾観測のツートップ。二人とも、環境コンサルの会社に就職しました。

うしお丸での食事風景。毎航海カレーを出してほしい!

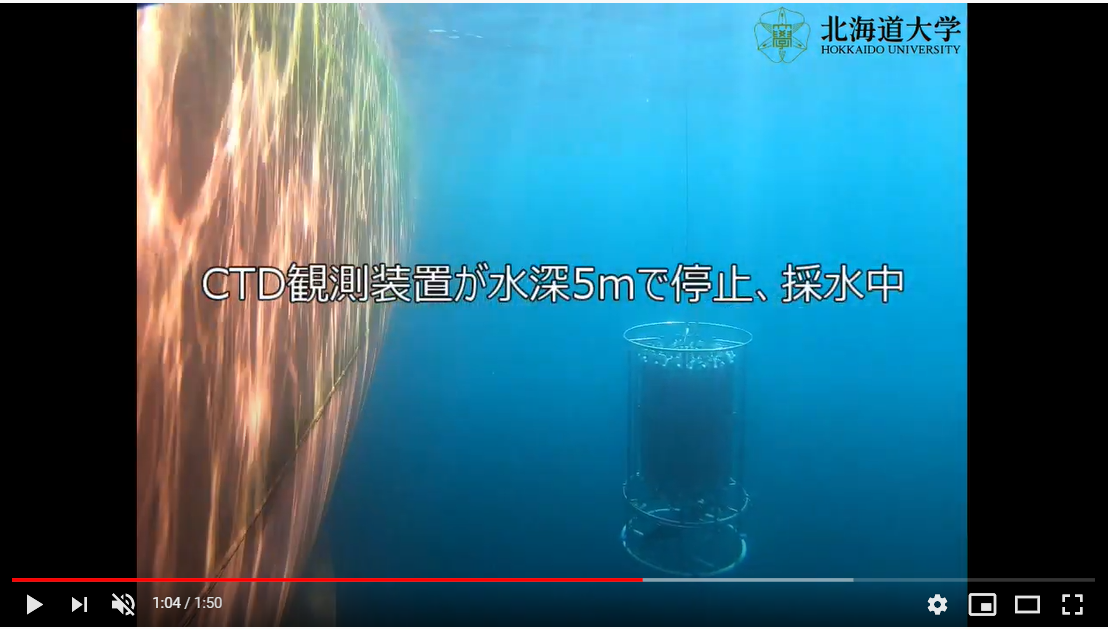

うしお丸のCTDロゼット採水装置。これくらいのミニサイズが使いやすい。

十年近く前の観測の様子。名誉教授の久万先生(右)は、退官直前まで観測の最前線に立っていました。

ところ狭しと採水します。

観測の合間の小休憩