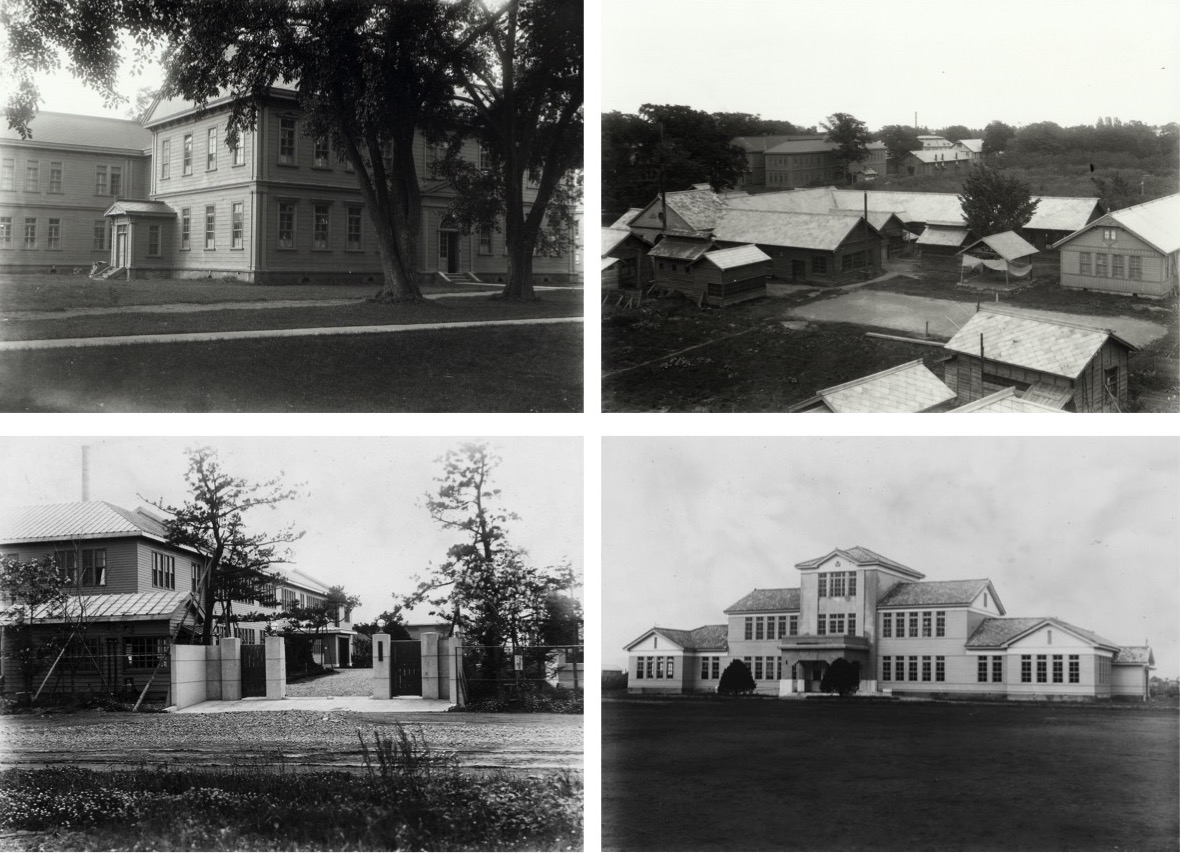

疋田博士が撮影した北大の風景(いずれも北海道大学総合博物館所蔵)

左上:東北帝国大学農科大学水産学科水産講堂(1937年(昭和12)8月13日撮影)。水産講堂は1907年(明治40)7月に現在の北大農学部本館正面に向かって左側に落成した。同年9月1日に札幌農学校は東北帝国大学農科大学に改称され,同9月11日にこの講堂で農科大学の開学式が挙行された。1964年(昭和39)に解体され,現在その姿はない。

右上:北海道帝国大学附属水産専門部全景(1926年(大正15)撮影)。東北帝国大学農科大学は1918年(大正7)4月1日に北海道帝国大学農科大学となり,同時に水産学科は北海道帝国大学附属水産専門部に改称された。この頃,照明がガス灯から電灯へ変わり,研究活動も夜遅くまで一段と活発に行われるようになった。

左下:函館高等水産学校(正門)(1937年(昭和12)6月23日撮影)。1935年(昭和10)4月1日に附属水産専門部は北海道帝国大学から独立,函館高等水産学校となり,札幌市から函館市へ移行した。同5月1日に開校式,入学式および旧水産専門部から移行する学生の上級生編入式が挙行された。

右下:函館高等水産学校遠洋漁業科(1941年(昭和16)9月19日撮影)。遠洋漁業科は漁撈学科卒業生が進学する専攻科で,1941年(昭和16)に設置された。修業年数は1年半の乗船練習を含む2年半であった。卒業生には漁船船長としての上級海技免状無試験授与の特典,さらに海軍予備役編入の恩典があった。