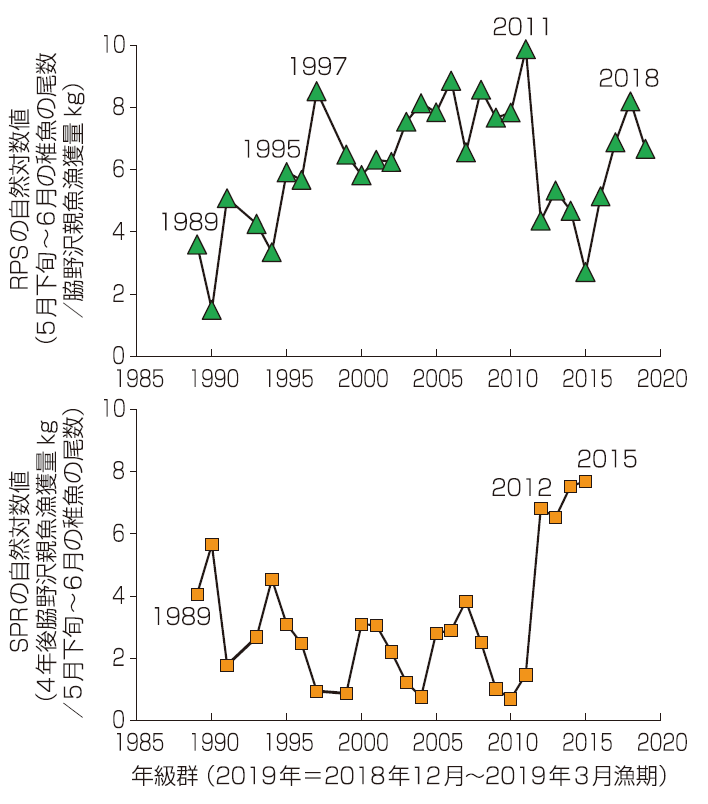

次に1989 年から2019 年までの生残率を調べてみよう。ここでは脇野沢地区の親魚漁獲量と,5 月下旬から6 月の着底稚魚の密度を使って,卵・仔魚・稚魚期を全部含めた,RPS という生残率を計算してみる(図6.10 上側)。値が大きいほど高生残率だ。その結果,1989 年から2011 年にかけて,細かい振動を繰り返しながらも徐々に生残率が上昇していることがわかる。2012 年から2016 年の5 年間は再び低生残率になったが,2017 年以降,高生残率に返り咲いた。

図6.10 陸奥湾産マダラの卵期から着底稚魚期までの生存率RPS(上側)と,稚魚期から4歳までの生存率SPR(下側)の経年変化。成魚は全部4歳と仮定。1992, 1998, 2020年はデータ欠損。

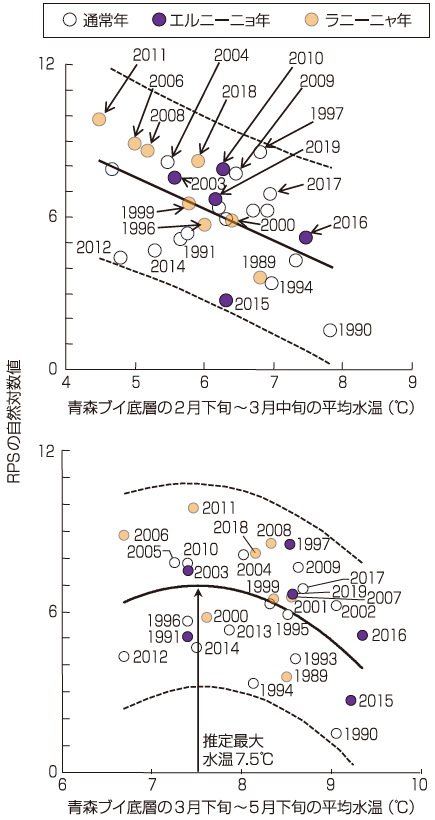

このRPS の変化が生じた原因を調べるために,青森市のすぐ沖の底層水温について,2 月下旬から3 月中旬(冬期:仔魚の初期)と3 月下旬から5 月下旬(春期:仔魚後期から着底まで)に分けて,RPS との関係を調べてみた。その結果,冬期は水温が低いほど仔魚の生残率が高く(図6.11 上側),春期は7.5°C で最大の生残率になることがわかった(図6.11 下側)。

図6.11 陸奥湾産マダラの卵期から着底稚魚期までの生残率RPSと,青森沖底層水温(青森県産業技術センター水産総合研究所, 2019)の関係。実線は推定回帰式,破線はその95%信頼区間。エルニーニョ年とラニーニャ年は気象庁HPを参照して区分。

マダラの生息域はアラスカ周辺からアジア側は韓国周辺までであり,陸奥湾は比較的南側の高水温の生息地であるため,低水温の冬ほど仔魚の生理的最適水温に近づくためではないかと筆者は考えている。また,冬に低水温であるほど冬期鉛直混合が促進され,海底から表層まで栄養塩(たとえば鉄イオン)が供給されて植物プランクトンが増え,それを餌とするかいあし類が増え,マダラ稚魚が餌をたくさん食べられるためだろう。

一方,春期に稚魚が7.5°C で最大生残率を示した理由は,餌である冷水性のかいあし類シュードカラヌス・ニューマニが,この水温で最大密度を示すからだと考えている。

ただし図6.11 上側の,2 月下旬から3 月中旬の水温のマダラ生残率への寄与率は28% だから,水温で28% は説明できるが,残りの72% が不確定要因で,予測としては不十分だ。寄与率は少なくとも40% を超えてほしかった。同様に3 月下旬から5 月下旬の水温の寄与率も17% しかなく,「そういう傾向がある」程度の予測だ。