物質の移動 ~サイズを考えるのが大事~

海洋観測で測定する化学パラメタは、生物活動に関連する成分です。生物が関与する元素、生物に親しい元素のことを、生元素とか親生物元素とよびます。親生物元素の海洋分布も水塊区分によって大別されます。というのも、ある場所で沈み込んだ水塊は長い時間をかけて海洋の中深層を旅しますが、そこに含まれる物質も姿形を変えながら一緒に旅を続けているからです。

しかし、水塊と一緒に旅を続けられるのは、海水に溶けている物質(=溶存物質)や海水と同じ密度をもつ物質(=浮遊粒子もしくは懸濁粒子)だけです。もし、ある物質が海水の密度より大きくなると、重力落下してその水塊からいなくなってしまいます。では、海水中で重力落下する物質(=沈降粒子)とは何でしょうか。

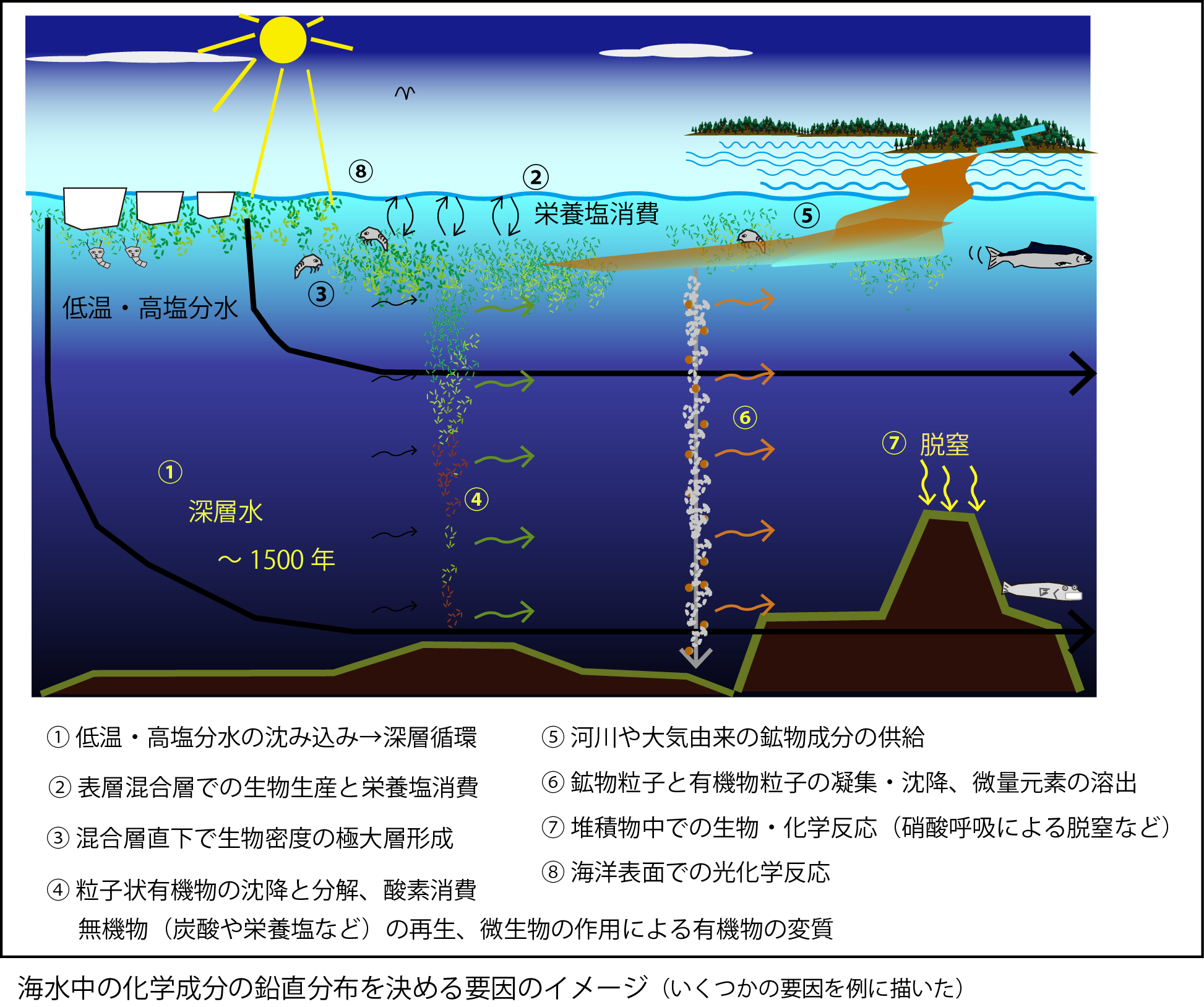

まず思い浮かぶのは動物の死骸や糞でしょう。これらの粒子は主に海洋表層で生産され比較的速い速度で沈降します。下に、海水中の化学成分の鉛直分布を決める要因のイメージを絵で表しました。本章を通してこの具体的なイメージがもてるようになりましょう。

表層海水中の粒子のほとんどは植物プランクトンと考えられます。それらが姿形を変えて沈降し、その途中で分解するのです。他にも、空から降ってくる鉱物粒子(北太平洋であれば黄砂粒子)もあり、数μmと小さなサイズなので、それ単体では十分な沈降速度を持ちません。他の粒子(植物プランクトンなど)にくっついて、海洋を沈降すると思われます。 そもそも、植物プランクトンは、水に浮遊して生きているのだから、海水密度とほぼ同じくらいの密度を持ち沈みにくい。植物プランクトンが死亡して、様々な有機物粒子が集まって凝集体(アグリゲート)となってから、徐々に沈降をはじめることもあります。

浮遊粒子や沈降粒子中の有機物は微生物の餌として利用され、有機物の分解と無機化が進行します。有機物のサイズが極限まで小さくなれば、ガス化して大気へ出てしまいます。

これらを考えると、親生物元素(炭素、酸素、窒素、リン、鉄etc)が海水中ではかなり複雑な挙動を示すことが想像できるでしょう。先に述べた、“化学パラメタの分布も水塊区分で大別される”というのは、“ある水塊の境界で化学パラメタの分布が急に変化する”というのに過ぎず、その要因を考察するには、水塊の移動と混合、粒子の浮遊と沈降、溶存物質と粒子状物質の生成と分解について、3次元かつ時間的なイメージを持たなくてはなりません。

海水中での物質輸送を担うのが有機物なので、第2.1章では「海洋の有機物」を扱います。