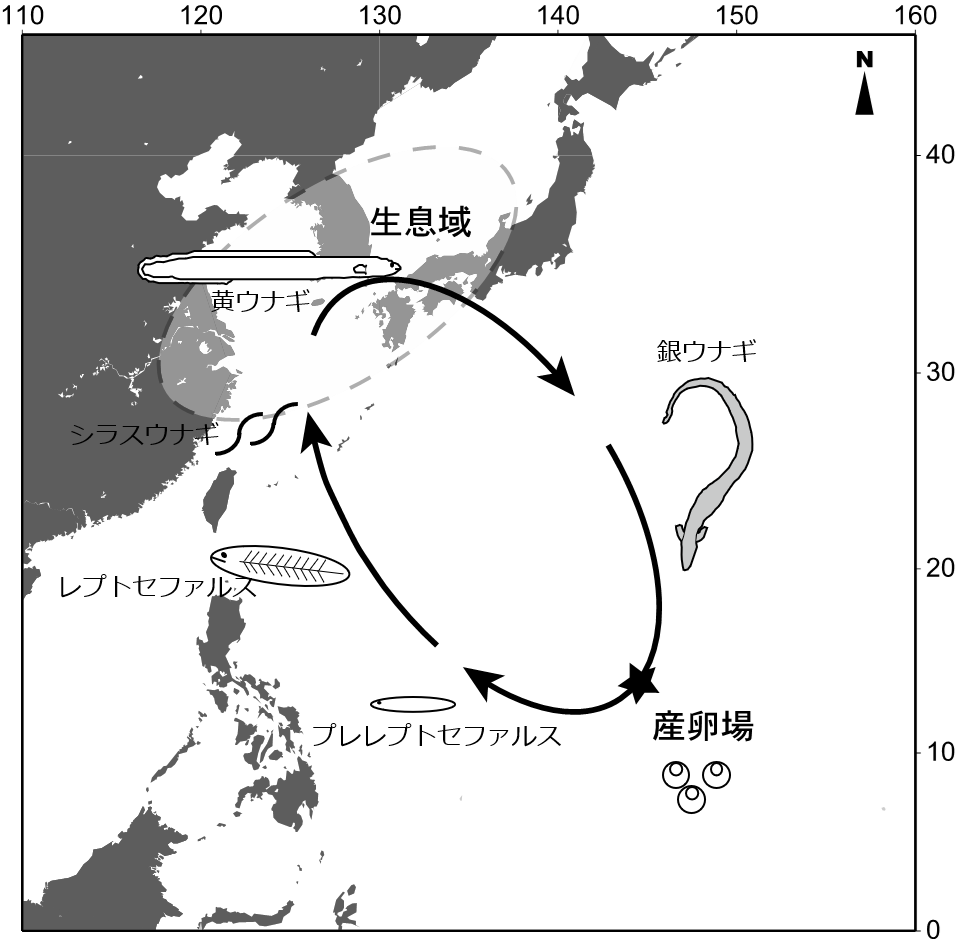

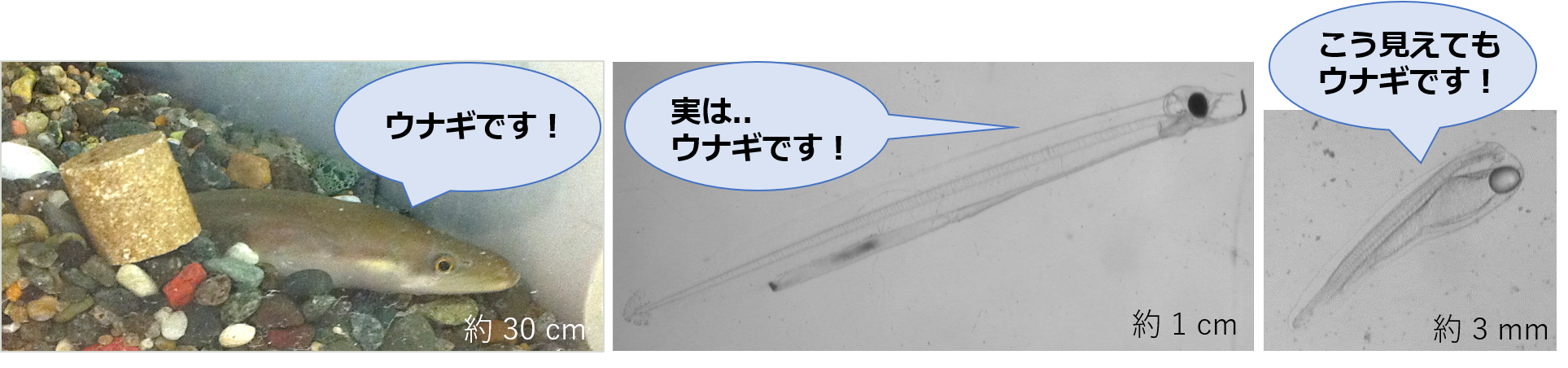

ウナギの生活史

セクションアウトライン

-

-

出版社(東海大学出版部)のご承諾のうえ使用しています

-

-

ウナギの生態だけでなく、我々の生活の中でのウナギを幅広く紹介した本です。

-

私の一押し!

分かりやすいクイズ形式で、とても楽しくウナギのことが勉強できます。

-