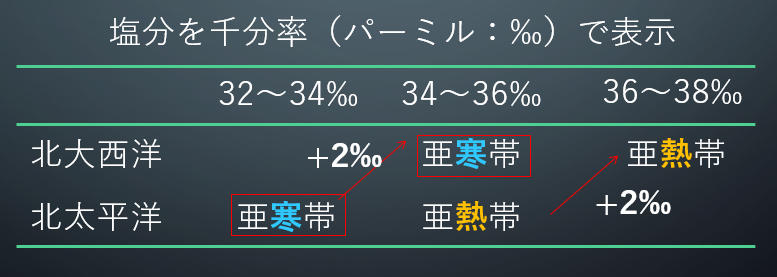

北太平洋と北大西洋の表層の塩分を比べます

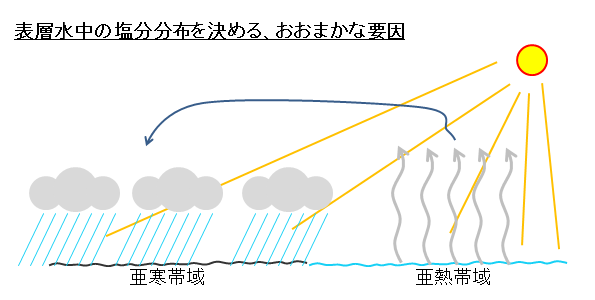

海水中の塩分を千分率のパーミルで表します。私たちは普段、百分率のパーセントを使うことが多いですが、海洋学の塩分は千分率のパーミルで表します。太平洋に比べて、大西洋のほうが2から3パーミルほど塩分が高いのです。北大西洋と北太平洋の亜寒帯同士で比べても大西洋の方が高塩分です。亜熱帯同士で比べても大西洋の方が高塩分です。塩分の違いを具体的にイメージしてみましょう。

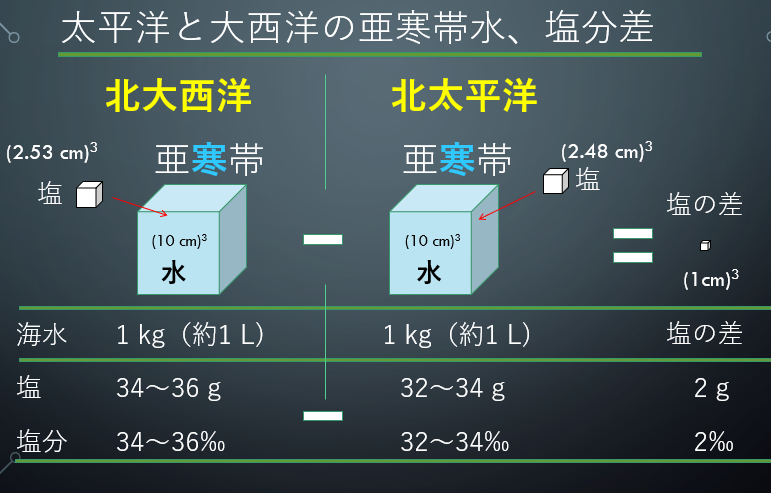

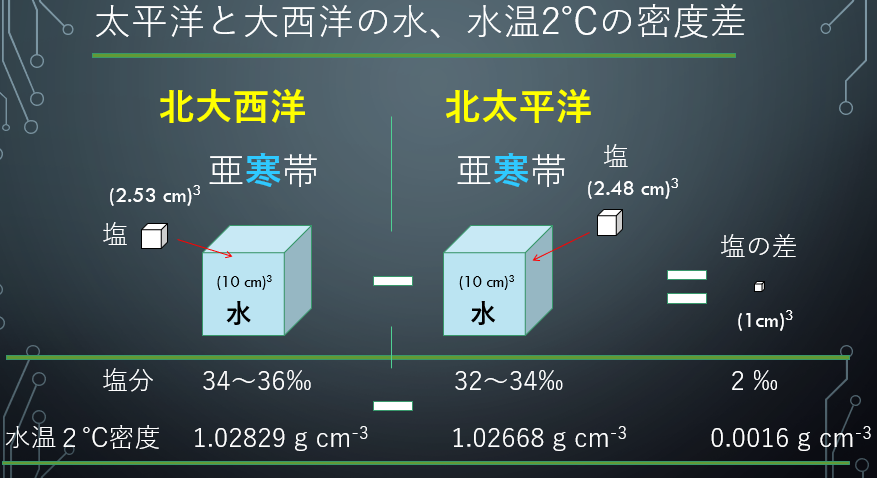

1000 gおよそ1Lの海水に塩が34

g含まれていれば、34‰です。大西洋亜寒帯表層の塩分は34~36‰なので、10

cm×10 cm×10 cm の1Lの水に塩を35

gほど入れた水になります。太平洋亜寒帯表層の塩分は32~34‰なので、1Lの水に塩を33

gほど入れた水になります。大西洋と太平洋、塩の量の差はどれくらいでしょうか。

大西洋と太平洋の塩の量の差を取ると、塩分差は2‰、重量差は2

gです。重量差2gは、塩の体積に換算すると1立方センチメートルに相当します。この、含まれる塩の量の差が、海水の密度差で駆動される海洋大循環を生み出しているのです。

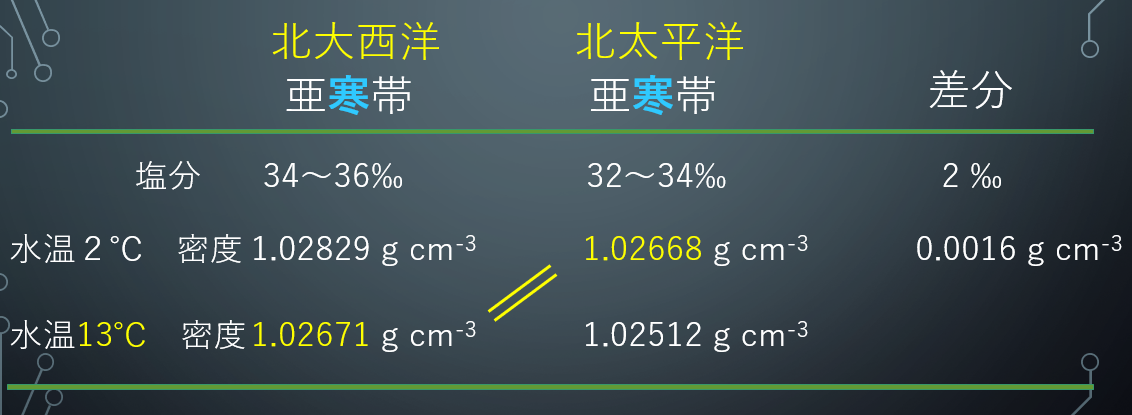

密度を計算してみましょう。北大西洋と北太平洋の亜寒帯、冬場は海の水が冷やされます。水温が2℃まで下がったとします。その時の密度を計算すると、大西洋が、1.02829

g cm-3です。太平洋は1.02668

g cm-3です。その差、0.0016

g cm-3だけあります。

亜寒帯の表面水は夏場水温13℃くらいまで上昇することがあります。そのときの密度を求めました。大西洋亜寒帯で13℃の水の密度は1.02671

g cm-3で、太平洋亜寒帯で2℃の水の密度と同じなのです。太平洋の水は、どんなに冷やされても、大西洋の水より重たくなれません。北大西洋の亜寒帯域で、表面の水が急速に冷やされ、高密度化して深層に沈み込むと、その深層水は、巡り巡って、太平洋の深層まで押し流されてくるのです。

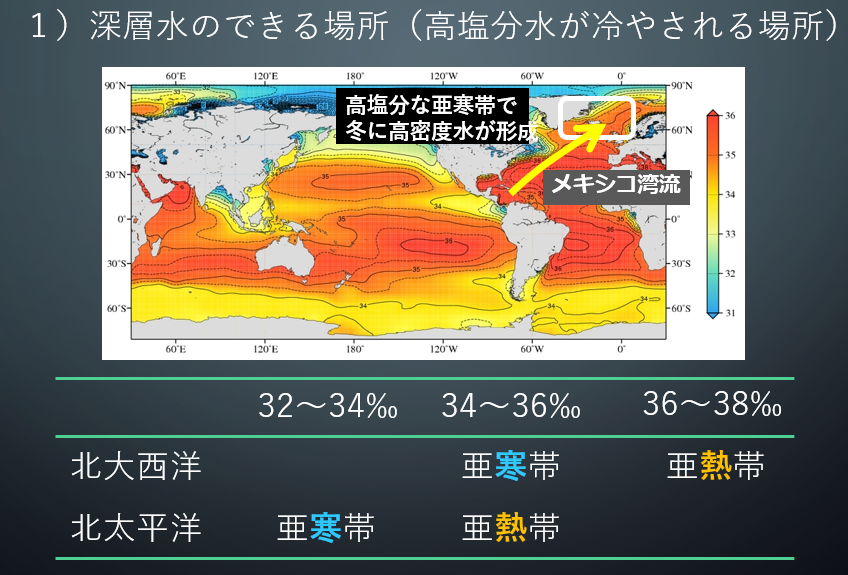

もう一度、海洋表面の塩分分布をみてみましょう。高塩分の大西洋の亜熱帯の水は、メキシコ湾流の強い流れに乗って、高緯度域まで運ばれます。この高塩分の表層水が北極に近いところで急速に冷やされると、高密度の水が生まれて、海洋深層まで重力落下します。毎年冬に深層に水が供給されるので、その深層水が押し流されます。深層循環のスタートです。深層循環については、次回説明します。