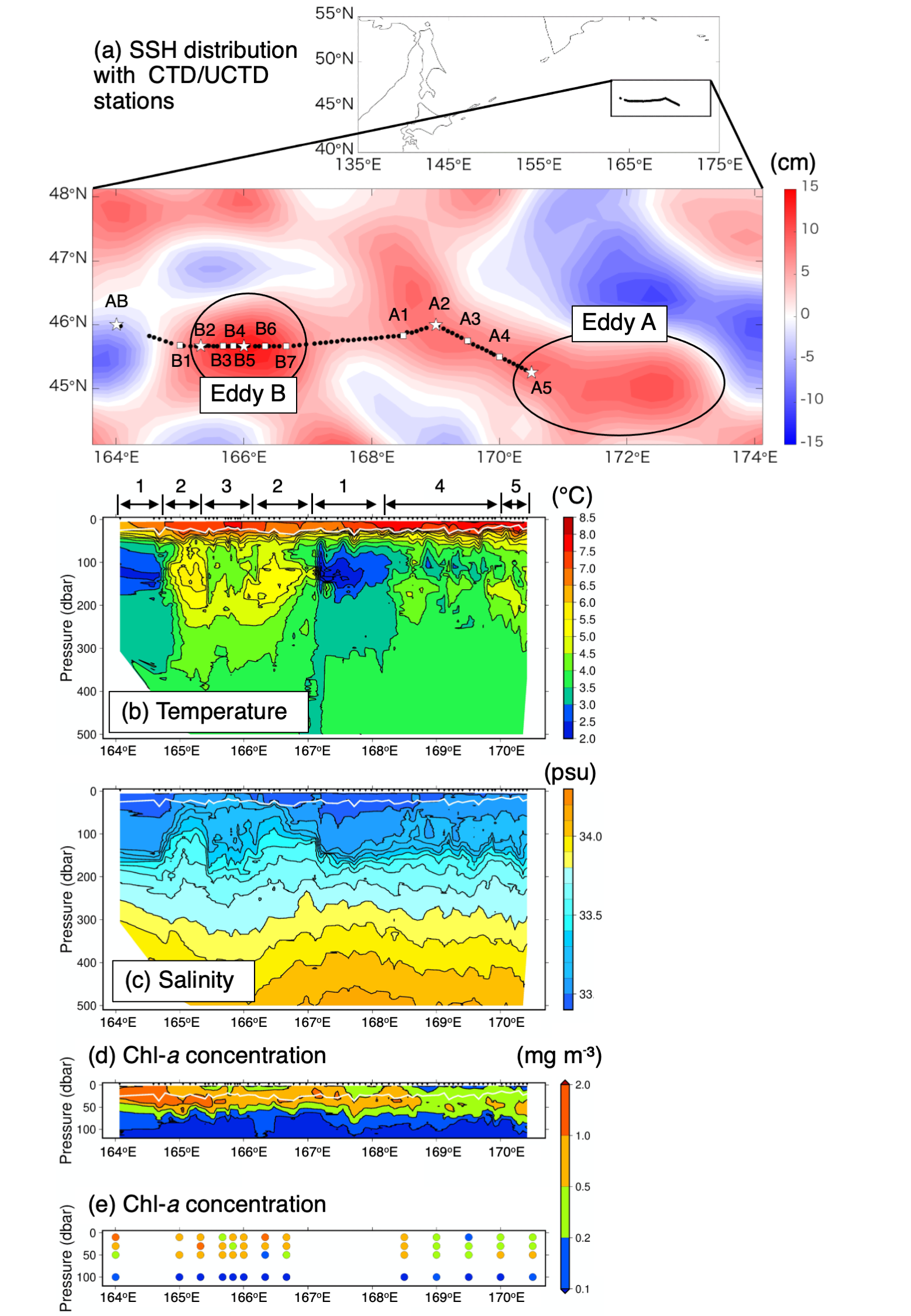

本研究では、2016年6月から7月にかけて本学水産学部附属練習船「おしょろ丸」を使って観測されたデータを主に使用しました。この船舶観測により、亜寒帯西部の外洋域において二つの渦(渦Aと渦B)を捉えることができました(図2)。

渦A内部、渦B内部は共に等温線が下に凸の構造をもっており、高気圧性渦特有の構造となっていました(図2b)。一方、渦内外のクロロフィル濃度を調べた結果、渦内部と渦外部に大きな違いは見られませんでした。このことから、観測された海洋中規模渦がクロロフィル濃度に与えていた影響は小さかったと言えます。

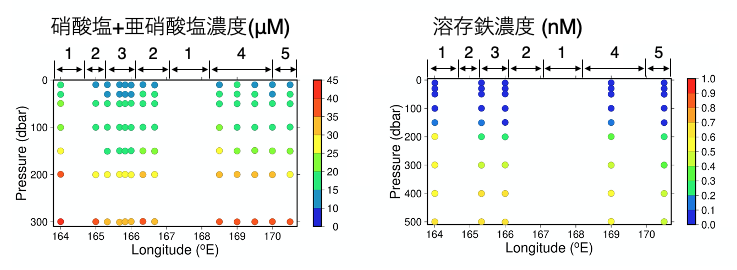

そこで渦内外の表層における栄養物質の分布を調べたところ、硝酸塩などの主栄養塩の濃度は高い一方で、溶存鉄の濃度は低く、渦内外ともに鉄の濃度が小さいことによって生物生産が制限されていたことが示唆されました(図3)。

図2. (a) CTD観測点 (鉄観測なし:○)、CTD観測点 (鉄観測あり:☆)、 UCTD観測点(●) カラーは2016年7月1日の海面高度。Eddy AとEddy Bは、本観測で観測された渦。 (b) UCTDで観測された水温(単位: °C)。Area 1は北太平洋亜寒帯域に見られる外洋水、Area 2は渦B縁辺部、 Area 3は渦B中心、Area 4は海面高度が高いが渦ではないエリア、 Area 5は渦A縁辺部を示す。 (c)UCTDで観測された塩分(単位: psu) (d)UCTDで観測されたクロロフィル濃度 (単位: mg m−3)。 (d) 採水により観測されたクロロフィル濃度 (単位: mg m−3)。 (b)、(c)、(d)の白線は 混合層深度*2を示す。

図3. (a) 硝酸塩+亜硝酸塩濃度 (単位: μM)および 溶存鉄濃度 (単位: nM) 。Area 1から5は 図2bにおける Areas 1から5 と同じ。

*2 混合層の深度が論文の図と異なります。論文内では混合層深度を現場密度が表層の現場密度+0.03 kg m−3となる深度と定義していましたが、本図はポテンシャル密度が表層のポテンシャル密度+0.03 kg m−3でとなる深度と定義しています。