藻場の保全

單元大綱

-

-

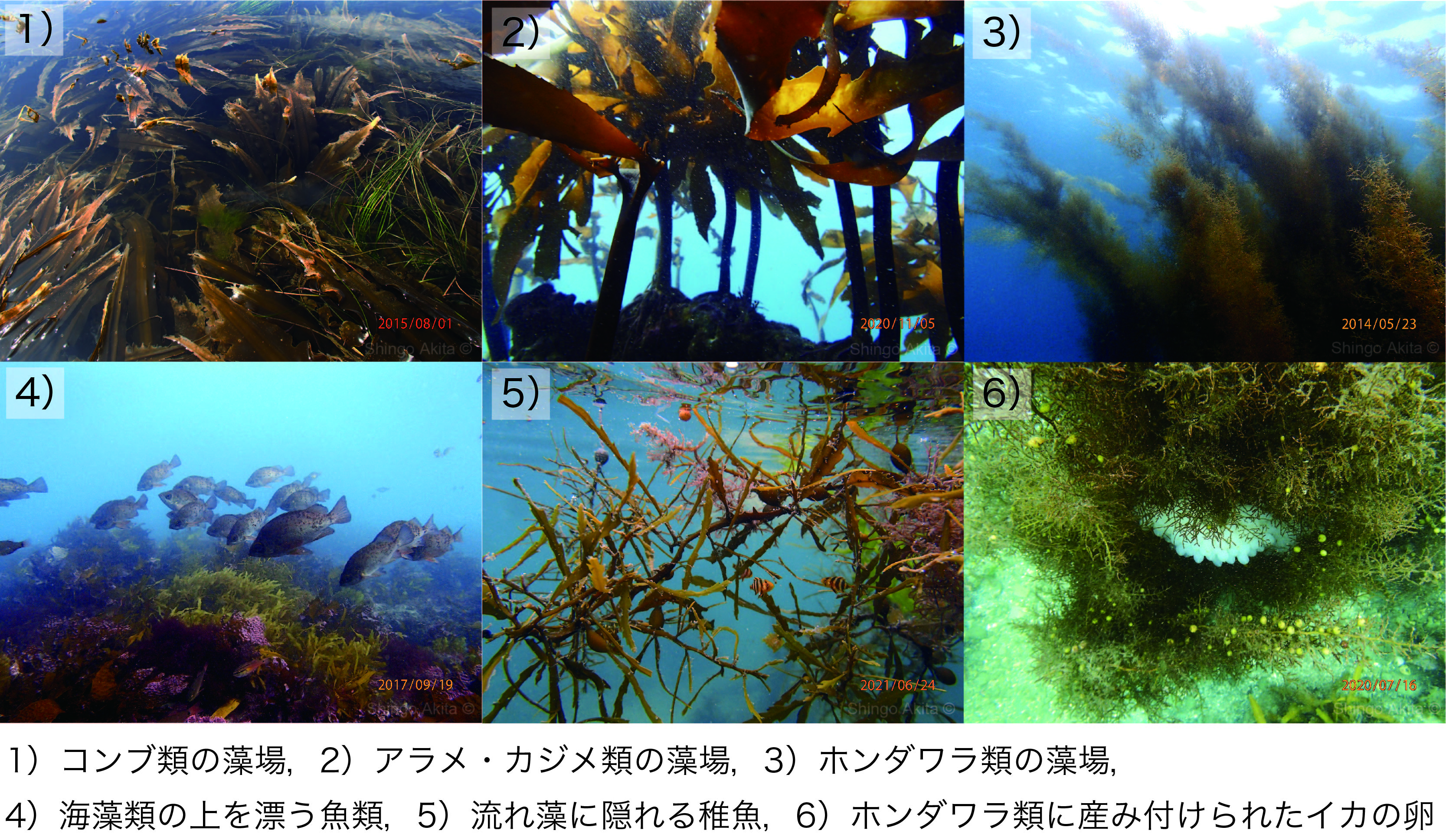

海藻類や海草類の群落は藻場と呼ばれ,沿岸域に形成されます。特に,コンブ類やホンダワラ類などの大型の褐藻類が構成する藻場は(下図1〜3),窒素や炭素などの無機物から有機物を合成する一次生産能力が高いうえに,複雑で立体的な空間を海底に形成します。これらのため,藻場は水産有用種を含む多種多様な生物に棲家として利用されます(下図4〜6)。最近は,海洋において光合成を通じて植物に吸収される炭素であるブルーカーボンとしても注目されています。日本では,古くから積極的に海藻類が利用されているだけでなく,ウニ,アワビ,サザエなどの藻場に生息する磯根資源を対象とした漁業も活発に行われています。藻場は,沿岸域の多様性を支えるだけ場所として重要なだけでなく,人類の生活と密接な生態系でもあるため,積極的に保全していく必要があります。

-

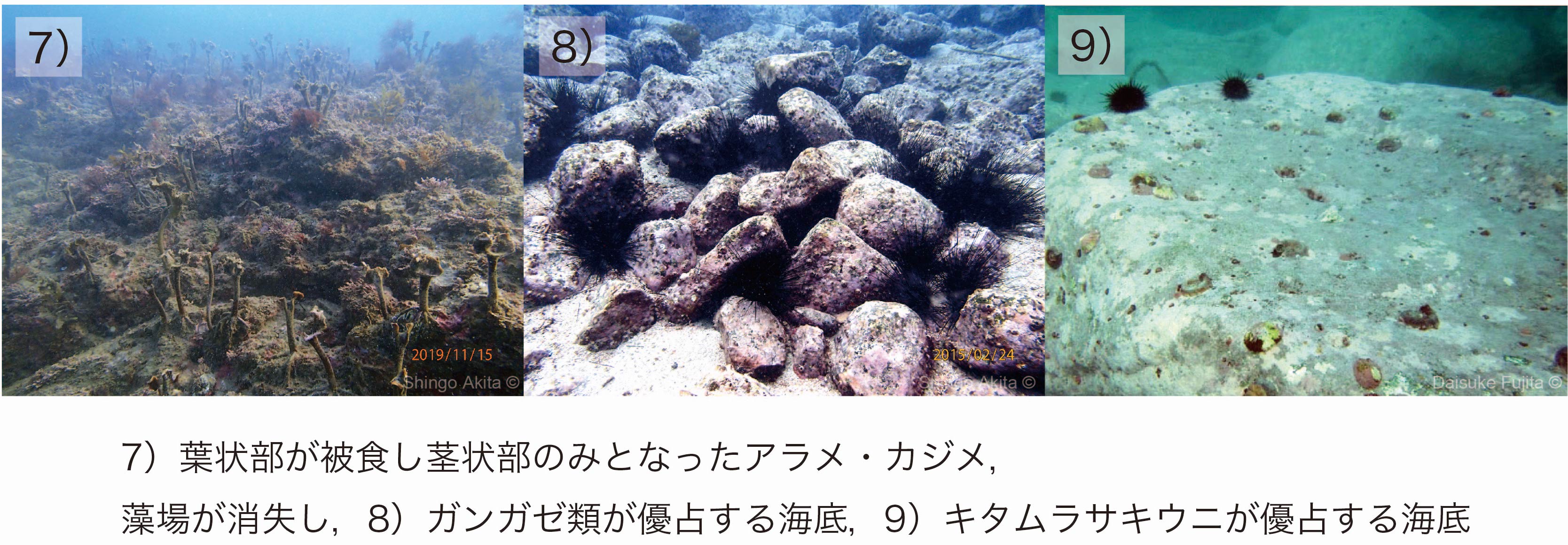

近年,藻場の衰退や消失が世界各地で報告されています。藻場が衰退もしくは消失する現象を日本では磯焼けと呼んでいます。詳細には,「浅海の岩礁・転石域において,海藻の群落(藻場)が季節的消長や多少の経年変化の範囲を超えて著しく衰退または消失して貧植生状態となる現象」と定義されています。磯焼けが発生すると,海藻類が激減して単純な海底となり(写真7〜9),藻場を基盤とする生態系は崩壊します。その結果,生物多様性が低下し,沿岸漁業にも甚大な被害がでます。磯焼け域では,ウニ類が優占する場合もありますが,磯焼け域に生息するウニ類は大抵身入りが悪く出荷できない状態にあります。これは,餌が少ない状態ではウニ類は我々の可食部である生殖組織を発達させることができないためです。しかし,ウニ類は飢餓への耐性が高いため,貧植生の状態でも生き残ることができます。

藻場の衰退や消失の要因は多様ですが,多くの場合で海藻の生育量と海藻類を餌とするウニ類や魚類などの生息量とのバランスが崩れてしまうことで,磯焼けの状態が維持されることが多いと考えられています。磯焼け状態を回復させるには,海藻と海藻を餌とする動物とのバランスを整える必要があります。バランスが崩れた状態の海域に,コンクリート礁を設置しても藻場は一次的に回復するのみです。

磯焼けについては古くから知られている現象で,日本では18世紀後半に藻場の衰退に関する記録があるほかに,函館にゆかりのある遠藤吉三郎著の「海産植物学」(1911)という教科書内の「海藻減少論」で,磯焼けが論じられています。しかしながら,人間活動の活発化のためか,環境変動のためか,近年,磯焼けの報告例は急激に増加しています。沿岸域の生物多様性や豊かな沿岸漁業を維持するために,藻場の回復が必要です。

-

磯焼け状態を持続させている要因を取り除くことで藻場は回復します。例えば,ウニ類が優占していた場合,ウニ類の生息密度を下げると藻場は回復します。一般に,藻場回復には,数年の月日や多数の人員を必要とします。したがって,現存の藻場を見守り保全することが大切です。磯焼けの詳しい対策方法について,下に添付した水産庁発行の磯焼けガイドラインを参照してください。

私達のグループでは現存の藻場を保全する方法についても研究しています。特に,集団遺伝学的な手法に着目して,これまでは見えていなかった個体毎や集団毎のつながりや,遺伝的多様性を解明することで,藻場の重点保全区域の策定や革新的な保全方法を提案していきたいと考えています。