長崎大学2年 小栁日佳莉

実施した内容(実習から学生交流まで)

10月4日に行われた北海道大学「CREEN人材育成プログラム」に参加した。戸井漁協昆布種苗センターを見学した後、コンブ漁師の方と意見交換を行い、南かやべ漁協こんぶ加工センターを見学した。コンブの種苗生産と加工について、職員の方や漁師さんにお話していただいて現場の現状について知ることができた。

実習内容

1.戸井漁協コンブ種苗センターにて、コンブの種苗生産の様子を見学した。種苗生産が行われている箱は1箱に1本1メートルの細い糸が300メートル分入っていて、1箱で1000万円だと伺った。漁師さんはだいたいこれを50本から多い人では400本購入するということだった。

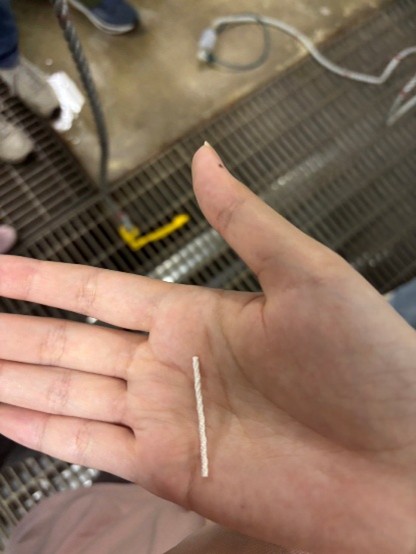

そして、実際に太いロープに先ほど見学させていただいた糸と同じものを、さしていく体験をした。本来は漁師さんが船上で行う作業であるということだったが、実際に体験してみると中々うまくいかなかったのでこれを素早く行うのは難しいと感じた。太いロープに30センチ間隔で50本ほどの糸をつけるという。糸は1つ3~4センチほどであるが、そこから30~40本ものコンブが生えてくるので、間引きをしなければならないと伺った。間引きは1月から行われ、最終的には3本に減らされるという。

それから、コンブ漁師吉田徹郎氏との意見交換を行った。話の中で水温が上がっているということをお聞きしたので、それで困っていることはないか伺ったところ不純物が付きやすくなったということだった。イソギンチャクの仲間がコンブに付着するそうで、収穫した際にこれを削る手間がかかるという。以前はこれがつく頻度も低く、ついていても小さなものが多かったということだが、水温が上昇していることで成長し作業効率が下がっているとのことだった。

また、コンブ漁の持続についても伺った。長崎の五島でも漁業が縮小していっていることから、北海道ではどうなのかが気になりこの質問をしたが、やはり北海道のコンブ漁でも規模が小さくなっているということだった。養殖施設は700あったということだが、今は100ほどしか使っておらず、海面も干場も余っているという。私がここで大事だと思ったのは、まずコンブ漁を自分たちの世代に知ってもらうことだと思う。知る人が増えると打開策を思いつく人がいるかもしれないし、少しでも魅力を感じる人がいるかもしれない。

|

|

|

|---|

2. 南かやべ漁協こんぶ加工センターで加工現場を見学し、コンブの保存方法などを学んだ。カットされたコンブがたくさんあったが、これは取引先のニーズに合わせてカットする幅を変えているということだった。15センチや10センチカットが多いという。そして、細かくカットされたものは焙煎昆布といって養殖の2年ものである。先ほどのカットされたコンブと食べ比べをさせていただいたが、焙煎昆布の方が旨みが凝縮されている感じで味が濃かった。その分やはり価値が高いという。

コンブの保存方法で気を付けていることは、湿度管理だと伺った。60%以上になるとカビが生えてしまい、一度全て処分しなければいけないことがあったという。だいたい47から57%で保っているそうだ。

|

|

|

|---|

研修での学び

コンブ漁業は普段身近でないためイメージがわいていなかったが、手作業が多いながらも分かりやすい生産方法で自分にもよく理解することができた。今回訪問したのは施設内で10月であったためまだ作業のしやすい気候であったが、冬の船の上での作業となるとまた違った問題点があると思ったので、そちらも見学出来たらいいなと感じた。これからは養殖の需要が国外でも更に高まってくると思うので、今回のように現場の声を聴けるのは貴重な機会であり、これを生かしてコンブ生産がよりよくなっていくように自分が行動していきたいと考えた。