難分解性の有機物と炭素循環

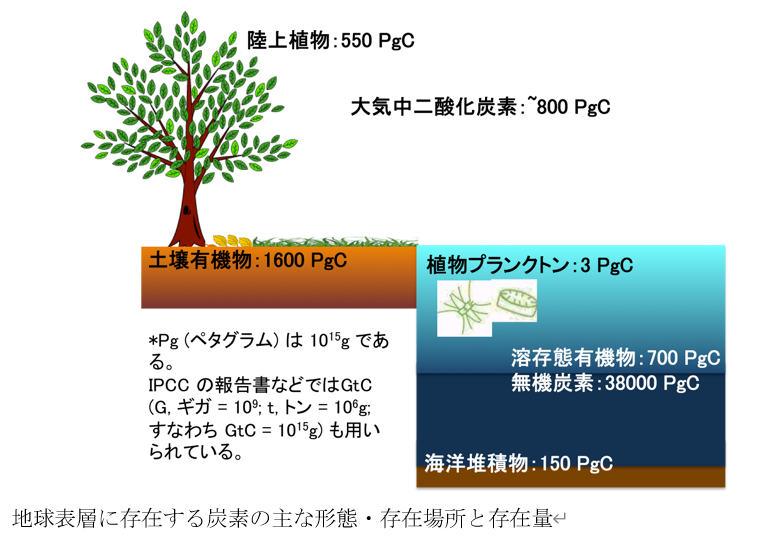

地球上で非生物体有機物の主な存在場所を考えると、陸上生態系では土壌有機物が挙げられます。植物や微生物、動物などの死骸・排泄物が土壌有機物を成すことはご存知でしょう。一方、海洋における非生物体有機物の存在場所の一つは海洋堆積物中、もう一つは海水中があります。海水中の非生物体有機物は、ほとんどが溶存態画分に存在します(外洋域では海水中の非生物体有機物の90%以上は溶存有機物です)。あまり知られていませんが、海洋における溶存有機物の全量は、なんと海洋生物量の200倍以上であり、海洋に存在する有機物はほとんどが非生物態有機物なのです(下図)。

地球表層に存在する炭素の主な形態・存在場所と存在量

また、海洋溶存有機物の炭素総量は大気中二酸化炭素の総量とほぼ同じであり、地球表層の炭素循環における1つの重要なピースとして注目されています。極端な話をすると、海洋の溶存態有機物の10%が分解し、その結果生じた無機炭素が全て大気中に放出されたとすると、大気中二酸化炭素濃度は10%程度増加します。しかし、海洋の溶存有機物の大部分(95%以上)は寿命が数千年以上もある難分解性成分であるため、容易には分解されません。その存在量の多さにより、難分解性成分の濃度が変動しているか、否か、を知る事は炭素循環を考える上で極めて重要です。もし、増加しているとすると、人為起源二酸化炭素の一部が難分解性成分へと形を変え海洋に隔離されている事も考えられます。海洋には溶存有機物が大量にあるといっても、海水中の濃度は低いため(海水中1L中には、塩が35g程度存在するのに対し、溶存有機物は1mg程度しか存在しません)、その分析は難しい。溶存有機物中の難分解性成分の割合を調べるのは、さらに難しい。ましてや、難分解性成分が増えているのか、減っているのか、もしくは過去から未来にかけてずっと濃度が一定なのか、全く分かっていません。更に、難分解性成分の起源や生成・維持・分解メニズムに関しても謎が多く、現在も海洋観測や分解実験などの研究が精力的に進められています。

そもそも、海に難分解性有機物が存在する、ということは、どのように知り得たのだろうか。もっとも直接的な証拠は、5リットルもの海水中の溶存有機物を酸化分解し得られた二酸化炭素の放射性炭素同位体(14C)測定により年代を推定した結果から得られています。ちなみに、14C年代推定法は、大気に由来する14Cを生物が取り込んでから、どれくらい時間が経過したのかを、放射壊変速度から見積もったものです。技術の進歩により、1リットルの海水でも溶存態有機物の14Cが測定できる可能性があります。1リットルと5リットルの違いは大きく、海洋観測の手間が大幅に省かれるでしょう。近い将来、この分野の進展が期待されます。

(地球環境科学研究院:山下洋平 記)