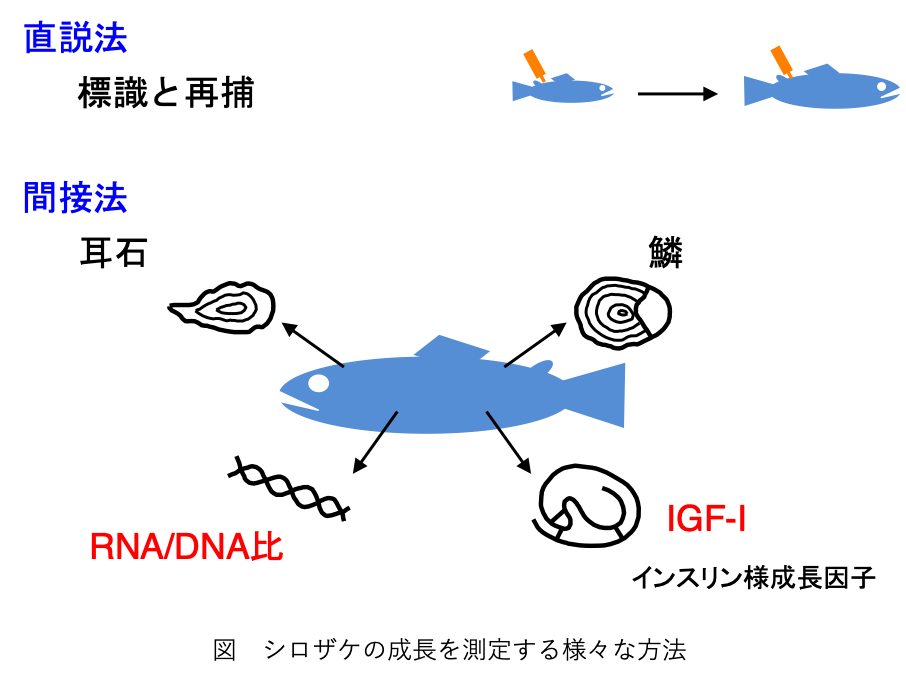

以上のように、シロザケの資源の動向を把握するには河川−河口ー沿岸ー沖合と移動する過程の稚幼魚の成長を測定することが重要です。しかし、どのように測定したらよいのでしょうか?一番確実な方法は、個体を標識して一定期間の後に再び捕獲してサイズの変化を見る方法です。しかし、野外に放流した魚を再捕することは非常に困難です。そのため、間接的に魚の成長を測定する方法が一般に取られています。耳石や鱗はそれぞれの輪紋が成長や生息環境を記録されており、過去の成長履歴を再構築する上で有用です。また、筋肉中のリボゾームRNA量は蛋白合成の度合い、すなわち筋成長を反映しているとされ、一定細胞(DNA)あたりの比(RNA/DNA比)は、現在もしくは直近の成長の指標として用いられています。私たちの研究グループは、成長を司るホルモンであるインスリン様成長因子(IGF)-Iに着目し、これを現在もしくは直近の成長指標とすることを試みています。