極域海洋における物質循環研究

Section outline

-

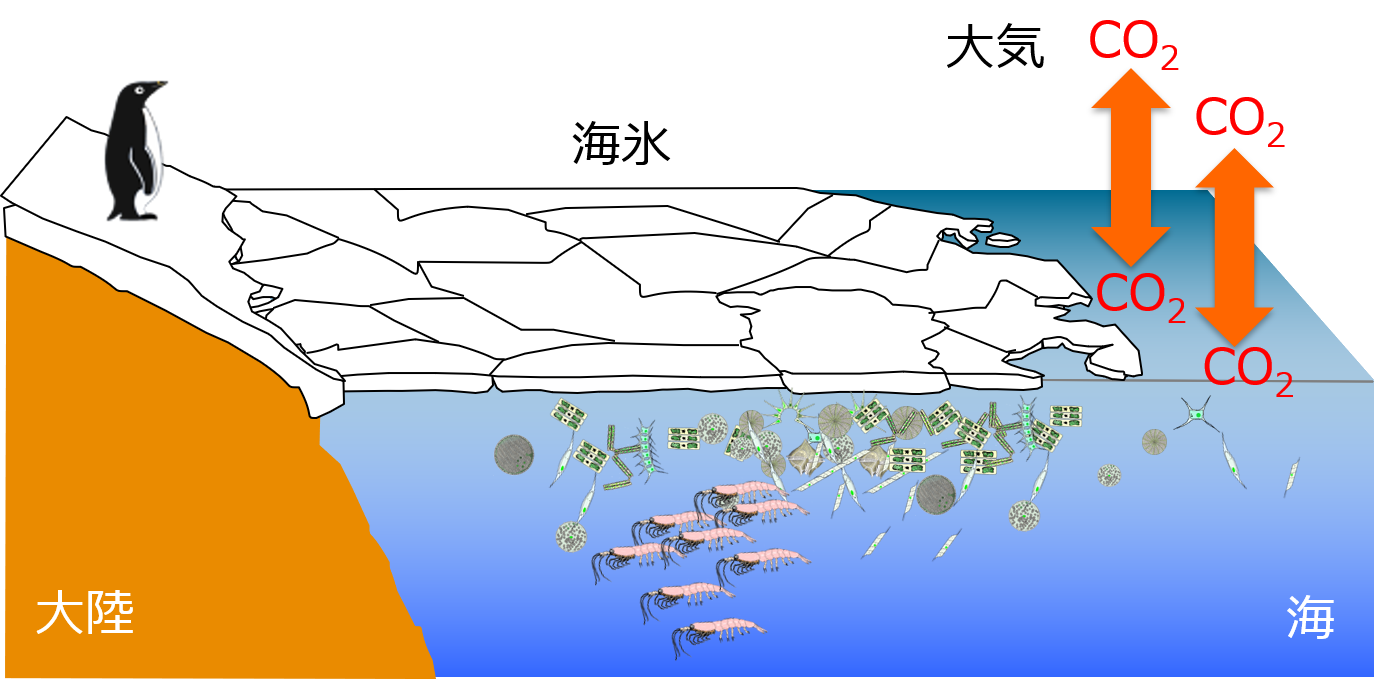

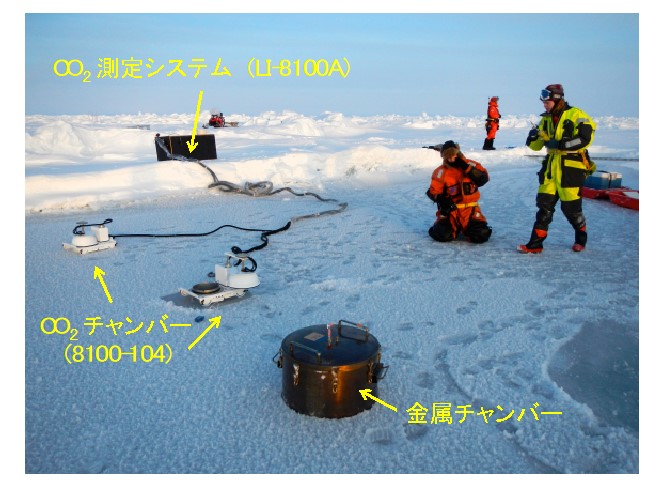

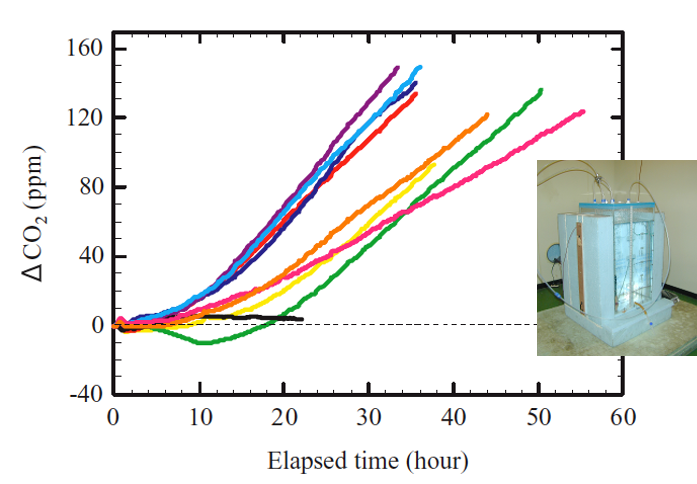

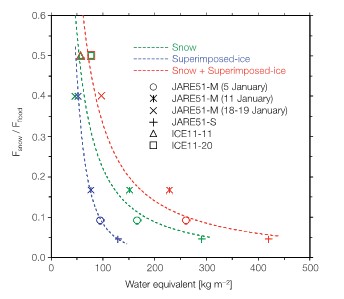

冬になると道端の水たまりや池の水が凍るように、とても寒い場所では広大な海の表面が凍ります。海が氷で覆われ、辺り一面が真っ白となり、幻想的な世界が広がります。氷の存在は、地球規模の熱や物質の輸送に影響するため、気候変動に深く関わっています。私たちの研究グループは、南極、北極、オホーツク海等の凍る海を対象とし、氷上での現場観測を実施し、凍る海が二酸化炭素などの温室効果ガスの吸収や放出、栄養塩や炭素などの物質循環に注目した研究を実施しております。