海洋学入門 Introduction to Oceanography(学部専門)の授業紹介コース

セクションアウトライン

-

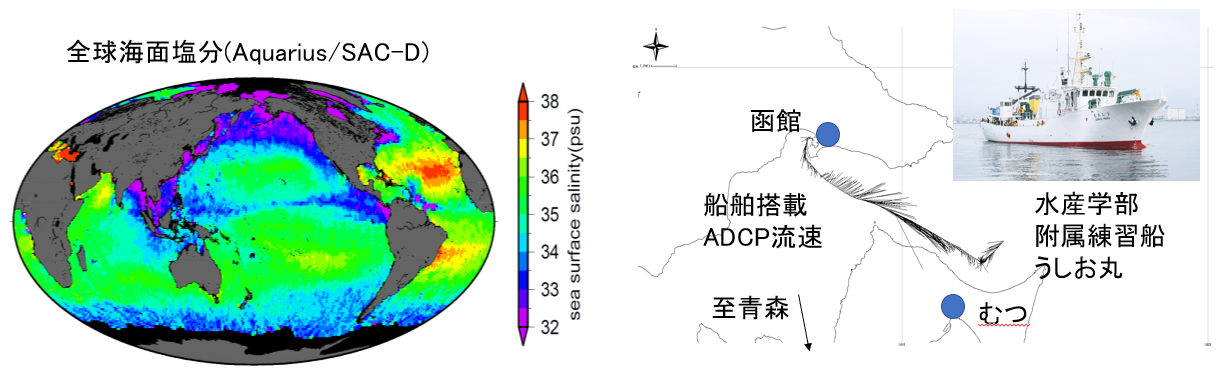

北海道大学は「おしょろ丸」「うしお丸」2隻の練習船を持っています。この講義では実際の『海洋観測』と船の『安全』を考慮した船体構造等を「おしょろ丸」を通して学びます。

リモートセンシング(衛星や航空機による観測技術)が発達した現在は現場(海)に出なくても様々な情報を得る(観測する)ことができるようになってきました。それでは危険な海に時間(と費用)をかけていく必要は本当になくなるのでしょうか?

海は地球環境を知るためのフィールドだけではなく、実際に生活の場であり、世界を繋ぐ交易路ともなり、そして、国家間を隔てる国境ともなります。そこで活躍する船は様々な形態(特色)があり、それぞれどのような特徴を持ち、どのような構造(性能)を持っているのでしょうか?

-

「電磁波はめぐる」では,電磁波や音波を使った海洋観測について学びます.

電磁波も音波も同じ「波」であり,空間を伝播する特性があるため,対象物に接触することなく遠隔的に情報を得ることができます.

これらを利用することで得られる情報や,長所と短所を理解することを目指します.