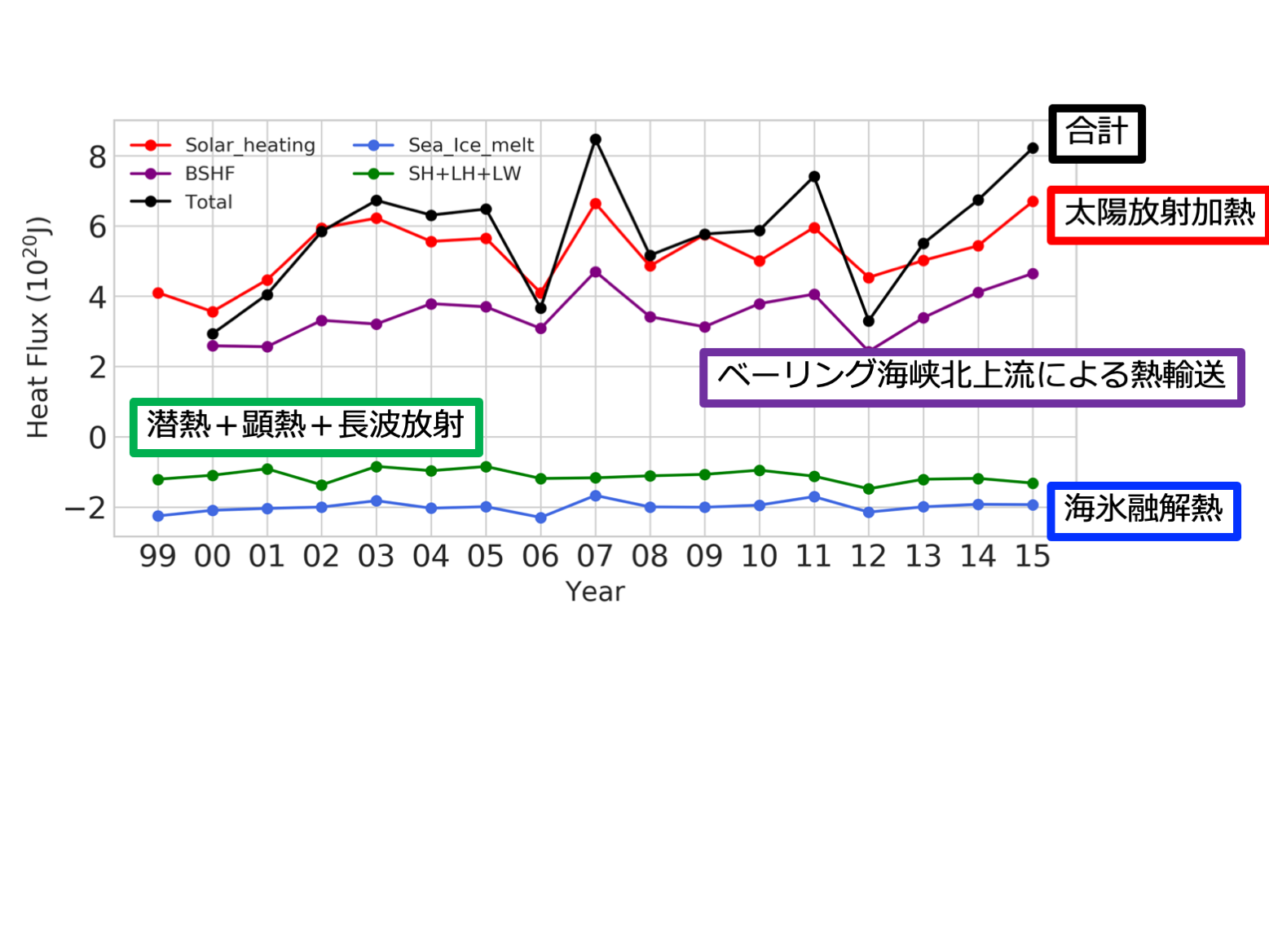

ベーリング海峡を北上する太平洋水の流量は、2001年には年平均で0.7 ×106 m3 s-1、2014年には1.2 ×106 m3 s-1と、増加傾向にあり(Woodgate, PiO, 2018)。ベーリング海峡を通過する太平洋夏季水による北向き熱輸送も増加傾向にあります(下図紫線)。北向き熱輸送の増加は、チュクチ海の海氷減少をもたらし、太陽放射加熱を促進すると考えられます。そこで、チャクチ海全域の1999~2015年の間の5月から9月までの積算太陽放射加熱を計算したところ、増加傾向にあることが分かりました(下図赤線)。

ベーリング海峡北上流による熱輸送、太陽放射加熱に加え、潜熱などによる冷却なども考慮し、夏季チュクチ海の合計加熱の経年変動を調べたところ、太陽放射加熱、ベーリング海峡北向き熱輸送と強い相関があることが示されました。これらの結果から、ベーリング海峡北向き熱輸送が大きい年には、ベーリング海峡北向き熱輸送はチュクチ海における太陽放射加熱でさらに増幅され、より多くの熱が北極海海盆域に輸送されることが示唆されました。

チャクチ海全域の1999~2015年の間の5月から9月までの積算太陽放射加熱・ベーリング海峡北向き熱輸送・「潜熱+顕熱+長波放射」・海氷融解熱の経年変動(1020J)。Tsukada, Ueno et al. Polar Science (2018)に加筆。