「表層付近で生産されている」と述べてしまいましたが、それも全くナゾです。

ジヨードメタンは、太陽光に含まれる青色波長の光で、容易に分解するのですが、

光が届く海洋表層に、ジヨードメタンが常に存在しているのが、最大のナゾです。

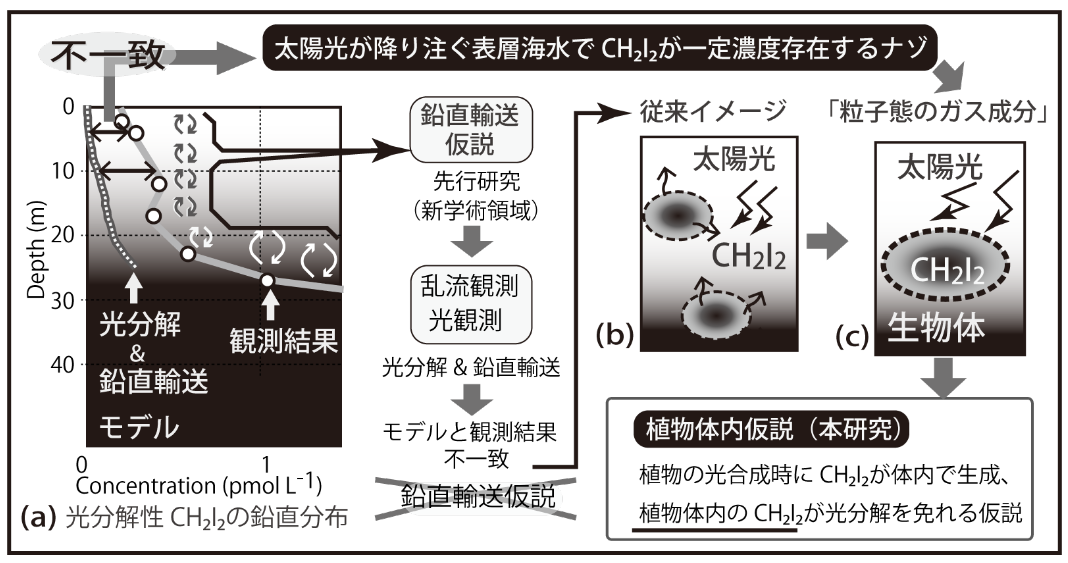

当初、光が弱い亜表層に蓄積しているジヨードメタンが鉛直混合で表層に供給されて、表層での濃度が保たれている、と信じ込んでしました。

それで、鉛直混合を詳しく調べる「乱流計測」、光透過深度を調べる「光観測」、ジヨードメタン計測、を3つ同時に調べて、確かめることにしました。

(海洋混合学の創設(代表:安田一郎先生)の公募課題として取り組ませてもらい、安田先生グループ、平譯先生グループなどに協力してもらいました)

その結果、鉛直混合では、海洋表層のジヨードメタン濃度は維持できない、という結果になってしまったのです。そこから、いろいろ仮説を立てて、アレコレ検証しているところです。現在は、以下のように、植物プランクトン体内(もしくは表面の酸性多糖類)にヨウ素が保たれている仮説を立てて、その検証をしようとしているところです。