2024年度「海のふしぎ-海と人との関わり- 」(全学教育科目「環境と人間」)の授業紹介

Perfilado de sección

-

-

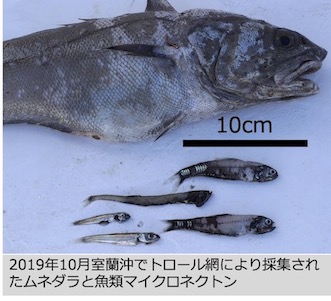

噴火湾のトロールで採集されたアサバガレイです。観測現場の様子を紹介します。

-

練習船うしお丸での観測風景です。この動画ではスケソウダラの卵を採集するのが目的ですが、マコガレイの調査でも同様です。参考にしてください。

-

-

動画教材もいくつかあります。是非、ご覧ください。

-

-

練習船うしお丸で噴火湾観測したときの海中動画です。毎月のように海洋観測をしています。

-

海底堆積物を採取するときの海中動画です。海底面を覆っている生物は何でしょうか?