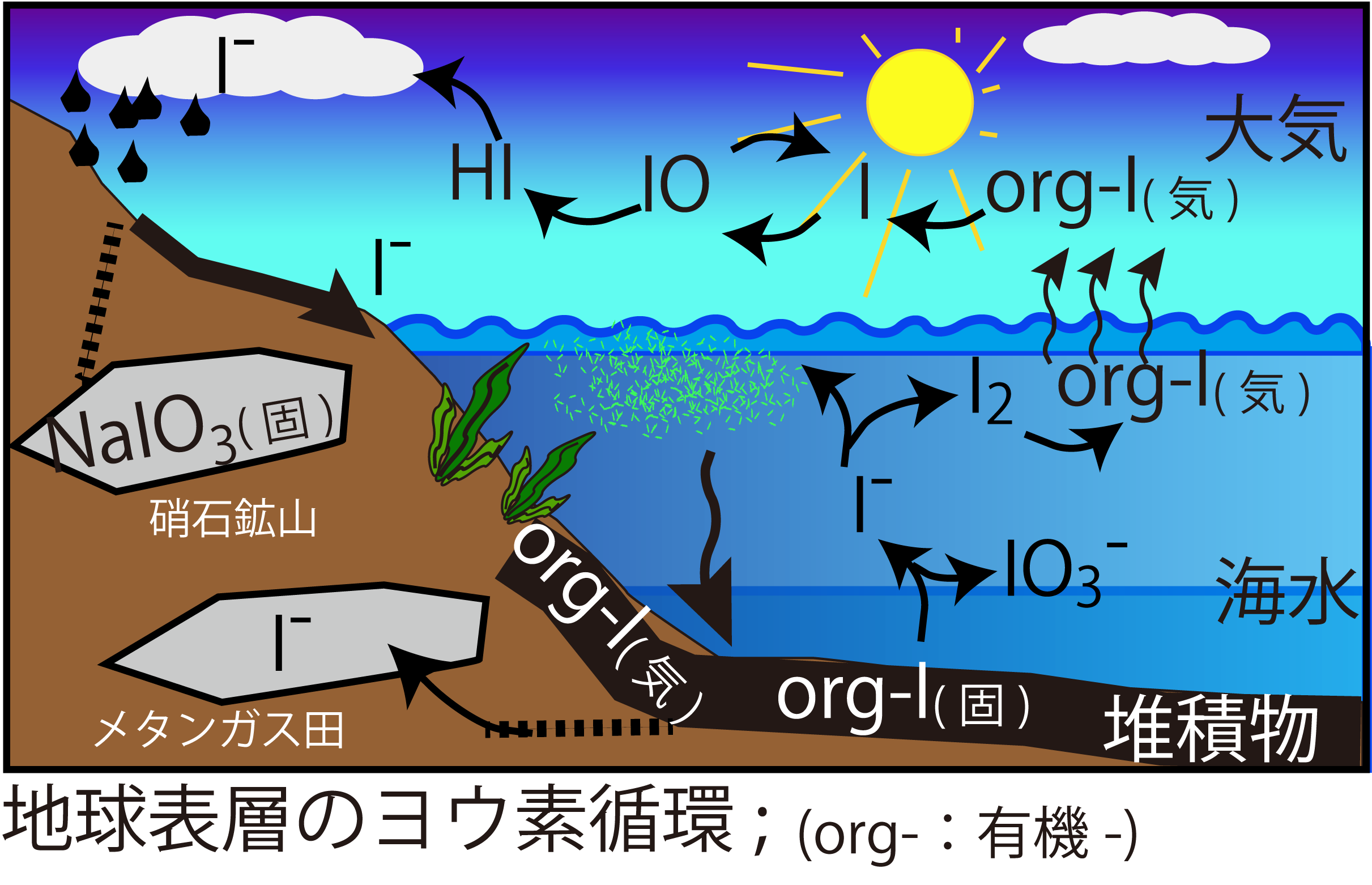

海底のヨードエタンの謎

セクションアウトライン

-

-

海底の堆積物では、ヨードエタンが圧倒的な主役に躍り出るナゾ!

-

-

おしょろ丸でマルチプルコア観測で海底堆積物を採取する際の動画です。ご覧ください。