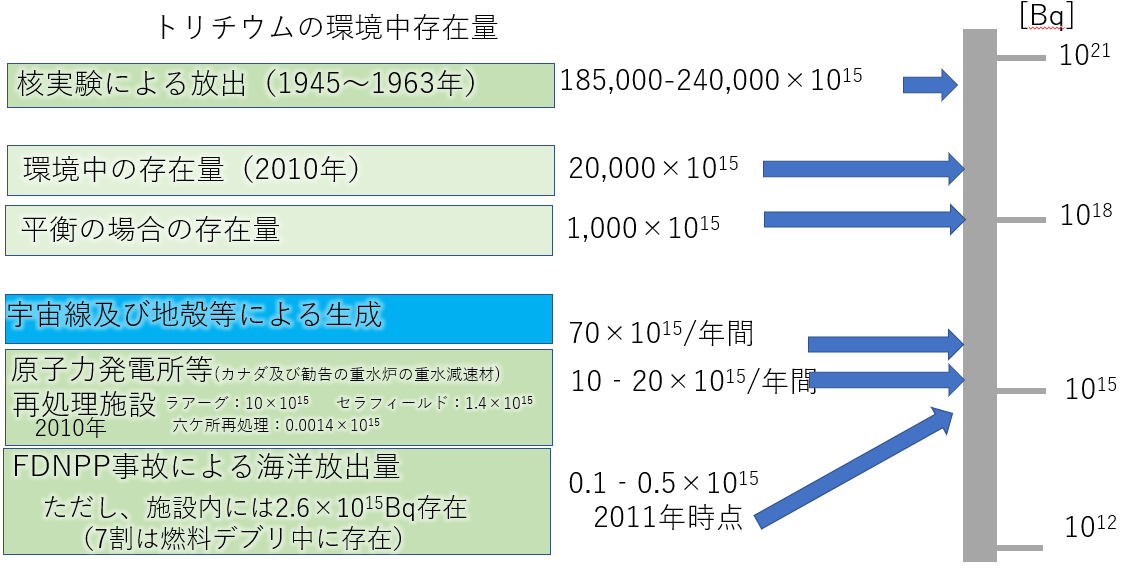

それでは、現在の地球に存在するトリチウムの起源割合を理解するために、トリチウム放出の歴史をまとめました(下の絵)。左側のボックスは人工由来(橙色)、天然由来(青色)を示しています。右側の灰色の棒はトリチウムの量を示しています。棒の上のほうが存在量が高くなります。

山西敏彦, 平成25年, 「トリチウムの物性等について」(独)日本原子力研究開発機構 よりデータを引用して図にしました。トリチウムについて詳しく記されているので、こちらも参照してみてください。

上の絵をみても、これまでの歴史で最もトリチウムを放出したのは核実験によるものであることがわかります(左側一番上)。およそ185,000~240,000PBq(×1015Bq)というとてつもない量です。

核実験後に環境中の存在している量(2010年)は20,000PBqです。核実験前(自然由来のみ)は1,000PBq(その下の平衡の場合の存在量)なので、核実験によるトリチウム放出により環境中のトリチウム量が20倍にも増えたのです。そして、現在でも核実験の影響が残存していることを意味します。

上の絵で、青色のボックスが天然由来の年間のトリチウム生成量を示しています。自然由来による年間のトリチウム生成量が70 PBqとなります。ちなみに福島第一原発事故によって環境中に放出された量は0.1~0.5PBqとされています。現在、福島原発の施設内に2.6 PBq存在するといわれています。福島第一原発事故で放出されたトリチウム量よりも、年間地球上で作られる量のほうが30倍ほど多いことになります。