パージ&トラップ法(Purge and Trap method)

海水に純窒素をバブリングして溶存ガス成分を窒素ガスの気相へ移す。バブリングした窒素ガスを回収して、対象成分だけを低温濃縮します。低温濃縮には、液体窒素(-196℃以下)や極低温冷却器が使われます。ガス成分の液化温度まで冷やしてやれば、濃縮できます。ただし、沸点の低いガス成分(酸素など)を低温濃縮する際には、大気中の他の高沸点のガス成分まで濃縮しない工夫が必要です。まず、酸素の沸点よりやや高い温度でガス成分を低温濃縮してから、それで濃縮されなかったガス(酸素や窒素を含む)を酸素の沸点以下で低温濃縮してやります。

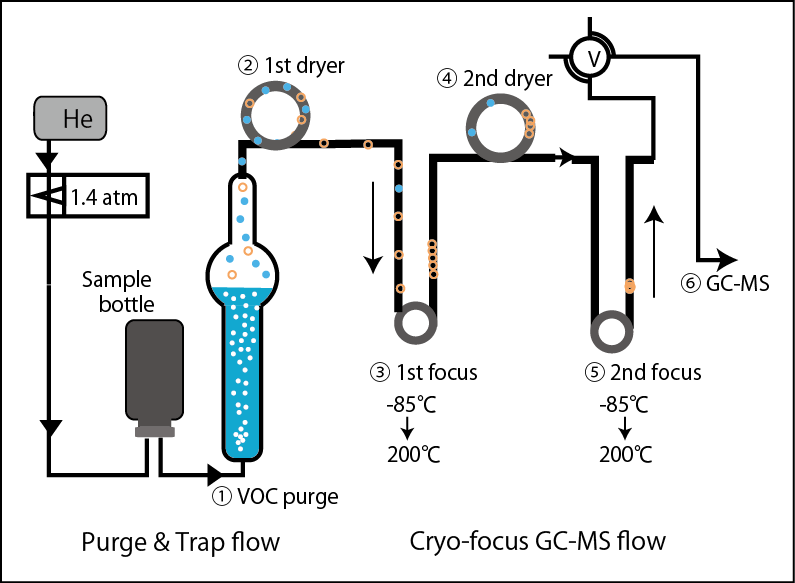

有機ガス成分については、有機物を吸着する樹脂を冷やして、低温で吸着濃縮させることが多いです。この場合、有機ガスの沸点よりも高い温度で低温濃縮することができます。対象ガス成分を濃縮した試料を一気に加熱して、追い出すことで、その対象成分を一点集中の状態(フォーカスした状態)で分析装置に送ることができます。この、低温濃縮と、一気に追い出し、の操作を、クライオ・フォーカスともいいます。以下に、そのフローの例を示します。

【海水から有機ガス成分を追い出し(パージ)、吸着樹脂を使って低温濃縮、クライオフォーカスの実験例】

① 海水を採集して密閉保存した褐色のガラス瓶を逆さまにして、ブチルゴム栓に二本の針を挿します。

② 一本の針からヘリウムや窒素の高圧ガスを導入して、海水をパージ管(海水をバブリングする)に移します。

③ パージ管の底部には、泡を発生させるガラスフィルターがついていて、ヘリウムや窒素で試料水をバブリングします。

④ バブリングの気相中に対象成分が移ります。

⑤ その気相中の水蒸気を除湿してから、有機ガスを吸着する樹脂を充てんしたカラムに導入します。

⑥ 樹脂カラムを-90℃くらいに冷やしてやれば、対象とする有機ガス成分(ハロカーボンや炭化水素のイソプレンなど)をトラップすることができます。

⑦ このトラップを、冷凍庫内で一気に200℃まで加熱して、有機ガス成分を一気に追い出します。

⑧ もう一度、低温に保ったカラム中の樹脂に有機ガスを吸着させます(再濃縮)

⑨ この二回目のトラップカラムを再び200℃で一気に加熱して、分析装置に導入します。

念入りに二回、クライオフォーカスした実験例です。