ガスクロマトグラフィーは、気相中の成分をカラムで分離する手法です。原理はイオンクロマトグラフィーと同じです。ガスクロマトグラフィーでも分離カラムを使います。試料ガスに含まれる有機物を分離することが多いです。カラムとしては、最近は、キャピラリーカラムを使うことがほとんどです。

キャピラリーカラムとは、直径(外径)が1 mm以下、内径が100 μmなどの非常に細く、50 mほどの長い管です。内壁の材質はいろいろありますが、溶融シリカがよく使われているようです。分子(ガス状)がシリカに吸着する性質があるからです。分子の種類によって、吸着力が違うので、キャピラリーカラムによって分離することができるのです。

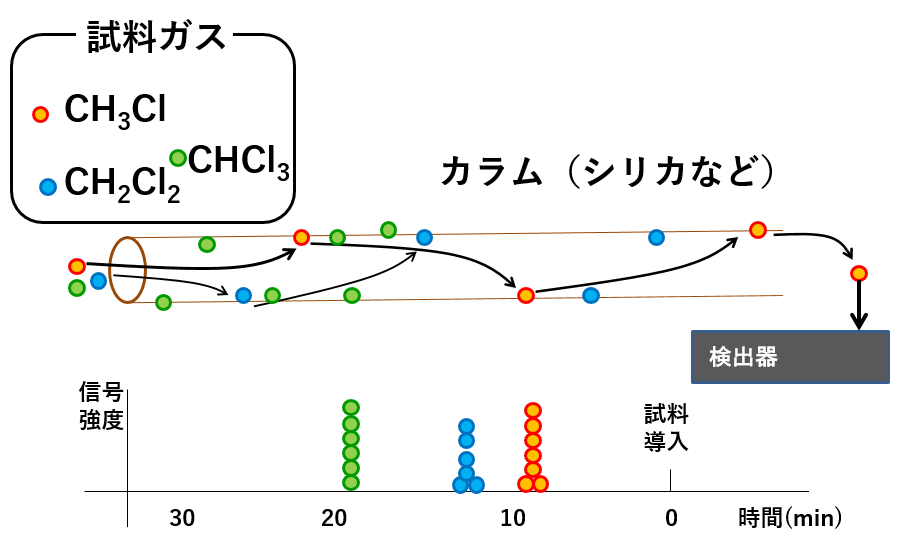

下の絵では、有機物成分として、低分子の有機ハロゲンガスを例に示しました。カラムで分離して、下流の検出器で信号強度を得るのは、先のコース(イオンクロマトグラフィー)で説明したのと同じです。