①ブランク試料を分析したとき、ピークらしきものが検出されない場合

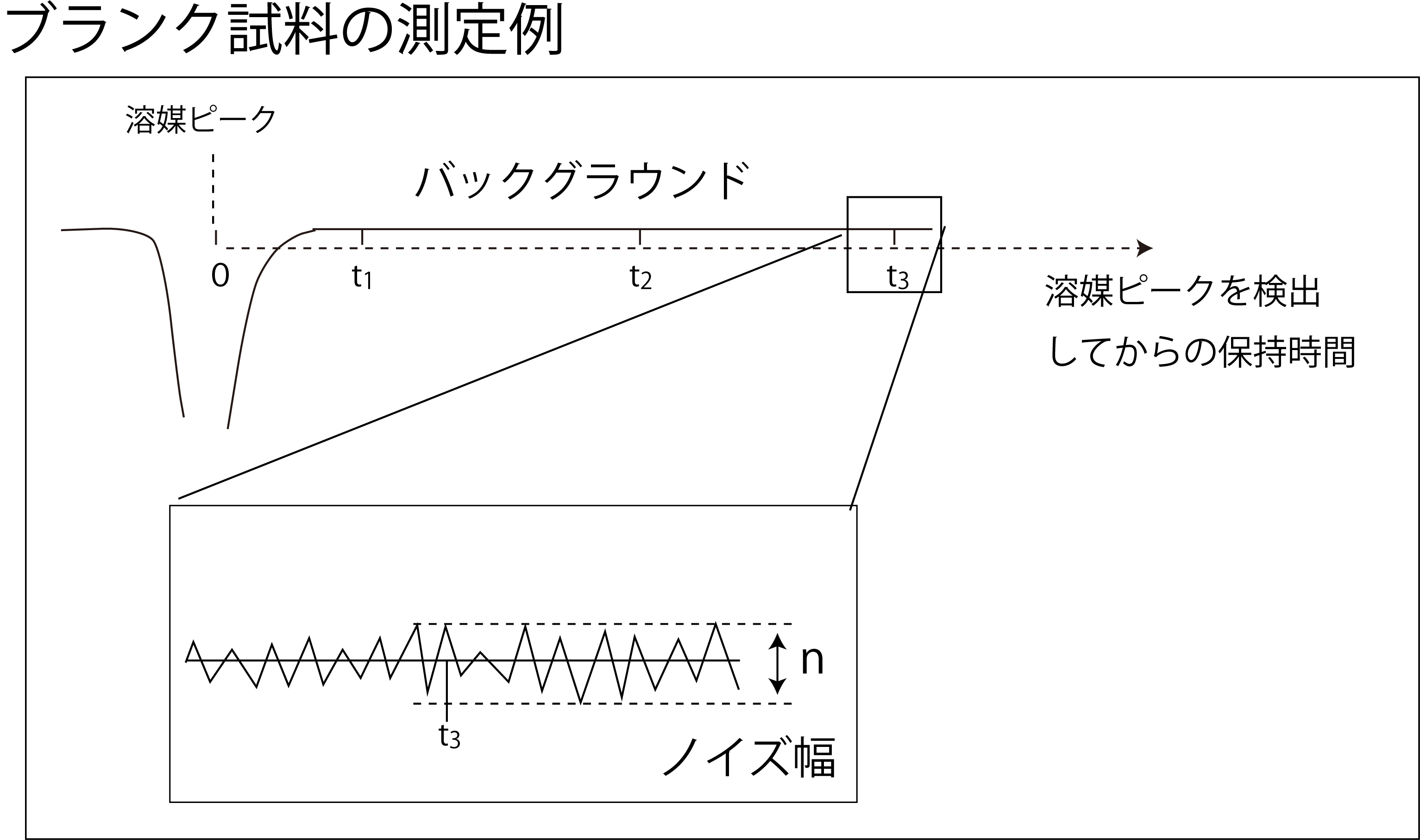

イオンクロマトグラフィーで水溶性イオン成分を計測したときのクロマトグラムです。何かしらイオン成分分離されていれば、どこかの時刻(横軸)で電気伝導度(縦軸)にピークが表れます。下の図は、ブランク試料(イオン成分を含まない水)のクロマトグラムなので、イオン成分のピークが見られません。

しかし、クロマトグラムのベースラインを拡大してみると、電気伝導度の計測では、バックグランドのノイズが発生していることがわかります。

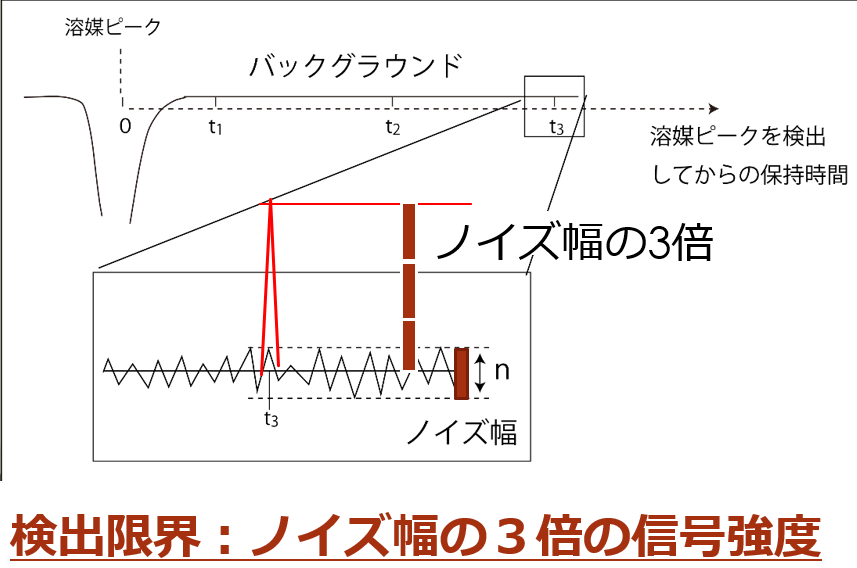

このように、ブランク計測において、何ら、ピークが表れないケースにおいて、何か環境試料を計測したとします。その試料中に、ごく微量なイオン成分が含まれているとすれば、小さなピークが見られるはずです。そのとき、その小さなピークが、バックグラウンドのノイズ(noise)に対して、有意に大きなピーク(シグナル:signal)であるか? を判定するため、signal / noise 比(S/N比)を使って検出限界の条件を定めます。

検出限界:

S/N比=3を検出限界と定めます。平均ノイズ幅nを求めて、3nに相当するピーク(s)を検出限界とします。それよりも大きなピークをシグナルと認め(検出)、それよりも小さなピークはノイズなのか、シグナルなのか判定できない(不検出)。

定量下限 :

検出限界の条件をクリアしていることが前提になります。そのうえで、標準試料測定により検量線をつくり、その検量線上にプロットされる範囲が定量可能と判定されます。ただし、標準試料測定の繰り返し測定により、信頼性(精度)が担保されていることも必要です。例えば、定量可能範囲を、「検出限界を満たしていて、標準試料の繰り返し測定による誤差(変動係数)が 5 % 未満であること」 と定めることがあります。その定量可能範囲の下限を、定量下限といいます。

超低濃度の標準試料が作れない場合の例外的な措置

ただし、環境分析においては、環境試料中の対象成分の濃度があまりに小さすぎるため、そのような低濃度の標準試料を作るのが不可能な場合もあります。例えば、大気中の不安定化合物(ジヨードメタンなど)の標準となる気体試料を作ることができません。そのような場合は、S/N比=10を定量下限と定めることもあります。平均ノイズ幅nを求めて、10nのシグナル(s)を定量下限とします。

※ ガスクロマトグラフ質量分析では、経験的に、S/N比が10以上であれば、検量線が直線性になり、かつ再現性が認められることが多いからです。そこで、S/N=10を定量下限とすることがあります。