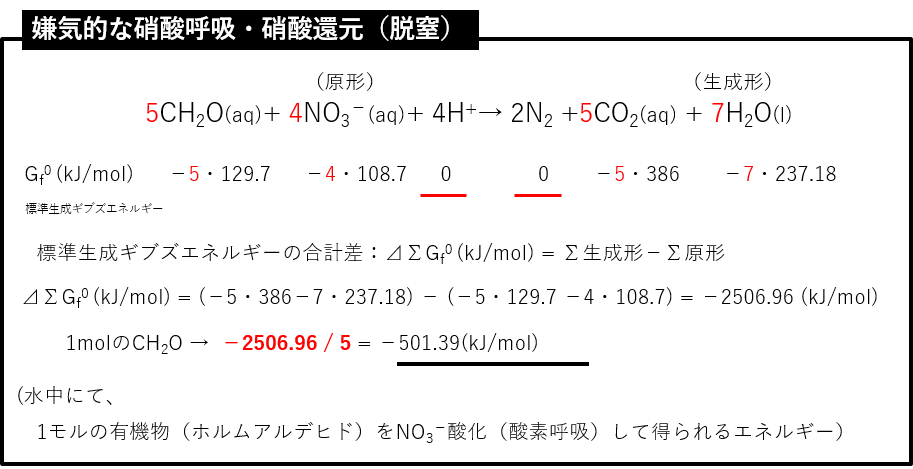

次に、酸素がないところでは、硝酸を酸化剤にして呼吸をする生物が現れます。硝酸還元菌として知られています。

酸素呼吸よりも、硝酸呼吸の方が得られるエネルギーが若干少ないように見えますが、実際には、硝酸還元は2段階で起こっています。硝酸還元バクテリアがNO3-呼吸をしてNO2-を吐きだし、次に亜硝酸還元バクテリアがNO2-呼吸をしてN2を吐き出しています。2段階に分ければ、酸素呼吸よりもだいぶ効率が悪くなるのです。

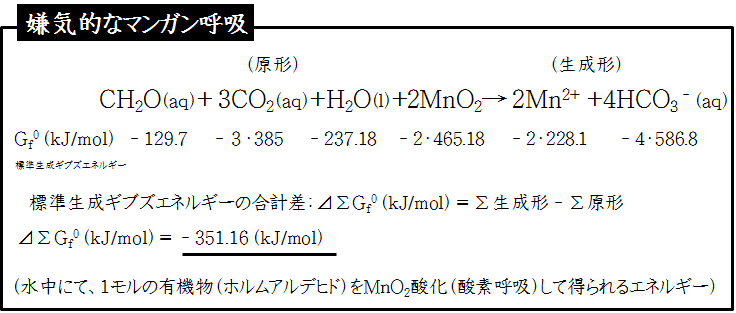

酸素も硝酸もほとんどなくて、酸化マンガン

(MnO2)と有機物は沢山あるような環境を想定します。酸化マンガン鉱物が露出したところに水が溜まって、有機物が蓄積したような環境でしょうか。

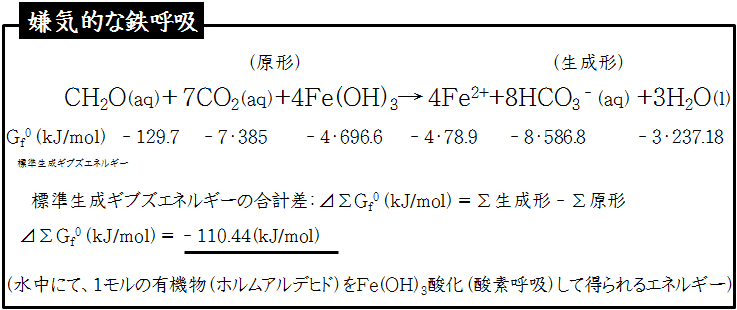

こんな特異的な呼吸形式をもつ生物(原核生物)もいるそうです。水酸化鉄を酸化剤として呼吸する生物もいます。

獲得できるエネルギーも、110 kJとだいぶ少なくなりました。

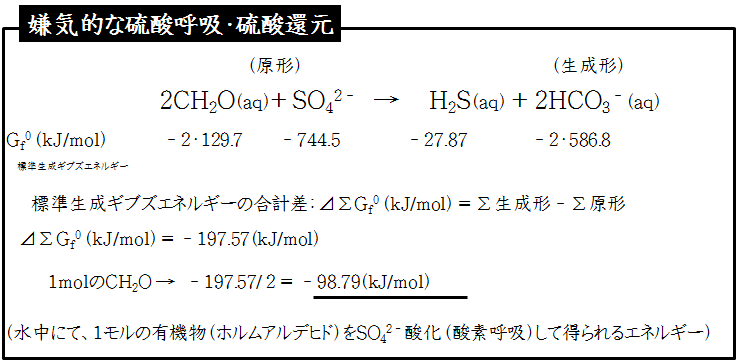

酸素はもちろん、硝酸までなくなり、酸化マンガンや水酸化鉄などの酸化鉱物もなければ、硫酸を酸化剤とする生物が顔をだしてきます。

水環境中の溶存硫黄化合物の中で、構成元素(SやO)から合成するのにエネルギーを最も要するのが硫酸です。そんな安定な化合物から酸素を引き剥がすには大きなエネルギーが必要で、有機物から得られるエネルギーをそれに使ってしまいます。その分、生物が得られるエネルギーが減ってしまい、相当効率が悪いのです。そんな厳しい状況だからこそ、ここぞとばかりに、硫酸を還元する特殊能力を有するバクテリアが優占します。

さて、硫酸還元がおこると、反応生成物として硫化水素(H2S)が発生します。ドブ川で腐ったような(よく、卵の腐った臭いと表現される)臭い正体が硫化水素です。多量の有機物が長期間堆積するような場所で硫酸還元が起こるのです。ただし、その元となる硫酸イオンが無くてはなりません。

有機物が沢山あって、硫酸イオンも豊富にある自然環境といえば、海洋堆積物です。(海水には硫酸が豊富に溶けているから) 海洋堆積物を採取すると、硫化水素の香りがすることもあります。海洋堆積物にて硫酸還元が起こり、底層水で酸素がゼロであれば、堆積物から硫化水素が浸み出し、底層水にも硫化水素が蓄積します。硫化水素は猛毒だから、底層環境を極端に悪化させます。この硫化水素は酸素と出会うと速やかに反応して、

Sと水

(H2O)になります。

Sは固体でコロイド状です。何らかの理由で底層水が表面まで持ち上げられると、

Sコロイドのため海表面が青白色を呈します。これを青潮とよびます。単体の

Sも直に酸素と反応して

SO42-になります。青潮が発生している水は貧酸素状態にあるので、表層生物にとって死活問題になります。ところで、富栄養化した湖では青潮は起こりません(アオコとは混同しないように)。淡水には硫酸イオンが少ないからです。

※堆積物の化学については、「海洋化学」(担当大木)の堆積物の化学のコースで説明しています。