濃度が既知である標準試料を数種類用意して、それらを測定し信号強度を得る。標準試料の濃度を横(X)軸、信号強度を縦(Y)軸にプロットした回帰曲線(直線)を作成する。この回帰直線を検量線と呼び、その回帰式を求める。そして、未知試料を測定して得られた信号強度を、検量線の回帰式Yに代入して濃度Xを求める。後ほど、練習問題で慣れてもらう。まずは、標準試料の希釈による濃度計算に慣れてもらいたい。

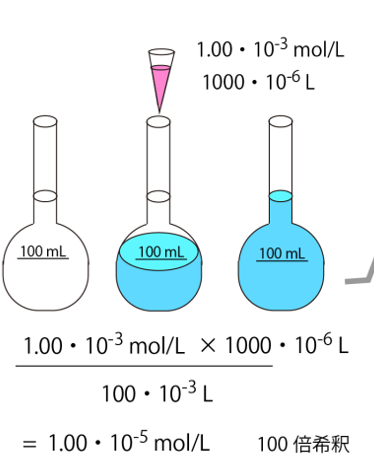

右の絵のように、容量100 mLのメスフラスコに水を8割ほど入れて、濃い標準試料(1×10-3

mol/L、1000×10-6

L)を、マイクロピペットを用いてビーカーに入れる(右絵のピンクの液体)。そのあと、メスフラスコの標線まで水を入れる。調整された標準試料の濃度は右絵の式で求められる。濃度を1/100に薄める操作を、“100倍希釈”という。(なぜか、1/100希釈ではなく、100倍希釈ということが多い)

標準試料を希釈して濃度を調整する際の濃度計算の式の意味は以下の通り。

【原液の濃度 (mol/L)】×【原液を吸い取る量 (L) 】 /【希釈する量 (L) 】

=【調整濃度 (mol/L) 】

単位に矛盾が無いか、mLをLに換算するのを忘れていないか、右辺と左辺で単位が一致するかをチェックすること。

メスフラスコに最初に添加する濃い濃度の液体が標準試料の原液である。標準試料の原液を作るときは、その元となる粉試薬(化学式量

Fw

(g/mol)とする)を天秤で

a (g) 量り取り、容量

V (L)のメスフラスコに粉を入れ、標線まで水(溶媒)を入れる。この原液の式量濃度

(mol/L)は、

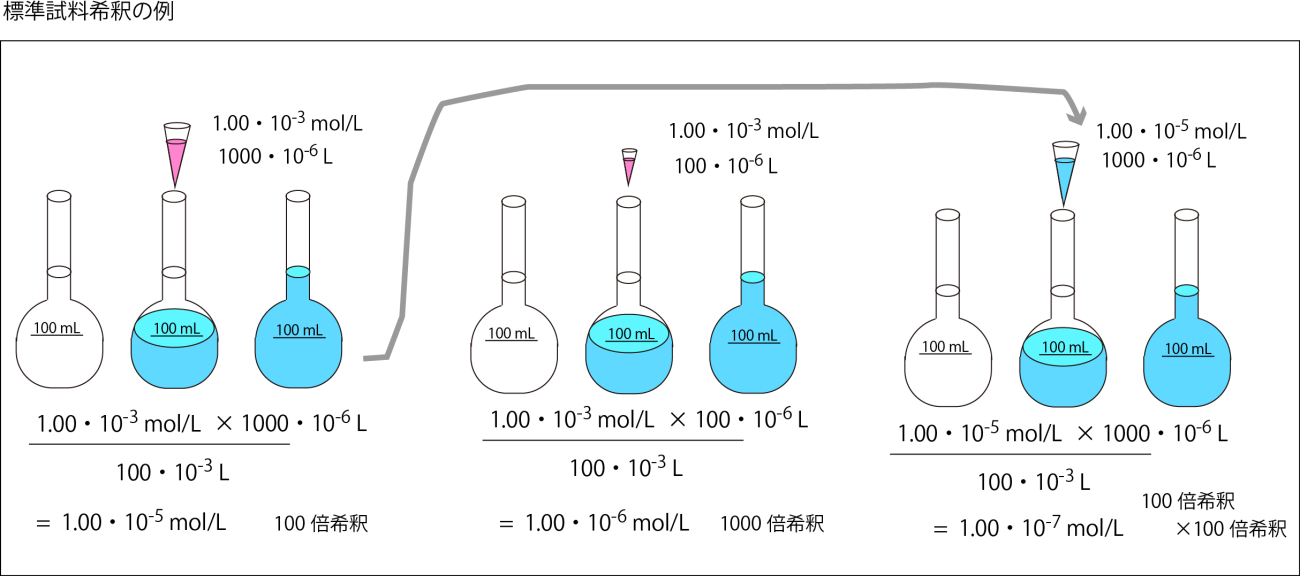

a (g) / Fw(g/mol) / V(L)となる。下の絵のように、その原液を、何段階にも分けて希釈して、低濃度の標準試料を作ってゆく。

メスフラスコとピペットの容量決定: 原液(x1 mol/L)を、ピペットでp (V)吸い取り、メスフラスコv (L)で希釈して、標準溶液(x2

mol/L)を作るのであれば、x1・p /

v=x2 の式が成り立つ。標準試料の濃度 x1とx2 が決まれば、x1/

x2 = v / p の比率になるよう、p(ピペット容量)とv(メスフラスコ容量)を選べばよい。もしくは、手持ちのピペットとメスフラスコの容量に合わせて、希釈する濃度を決めればよい。