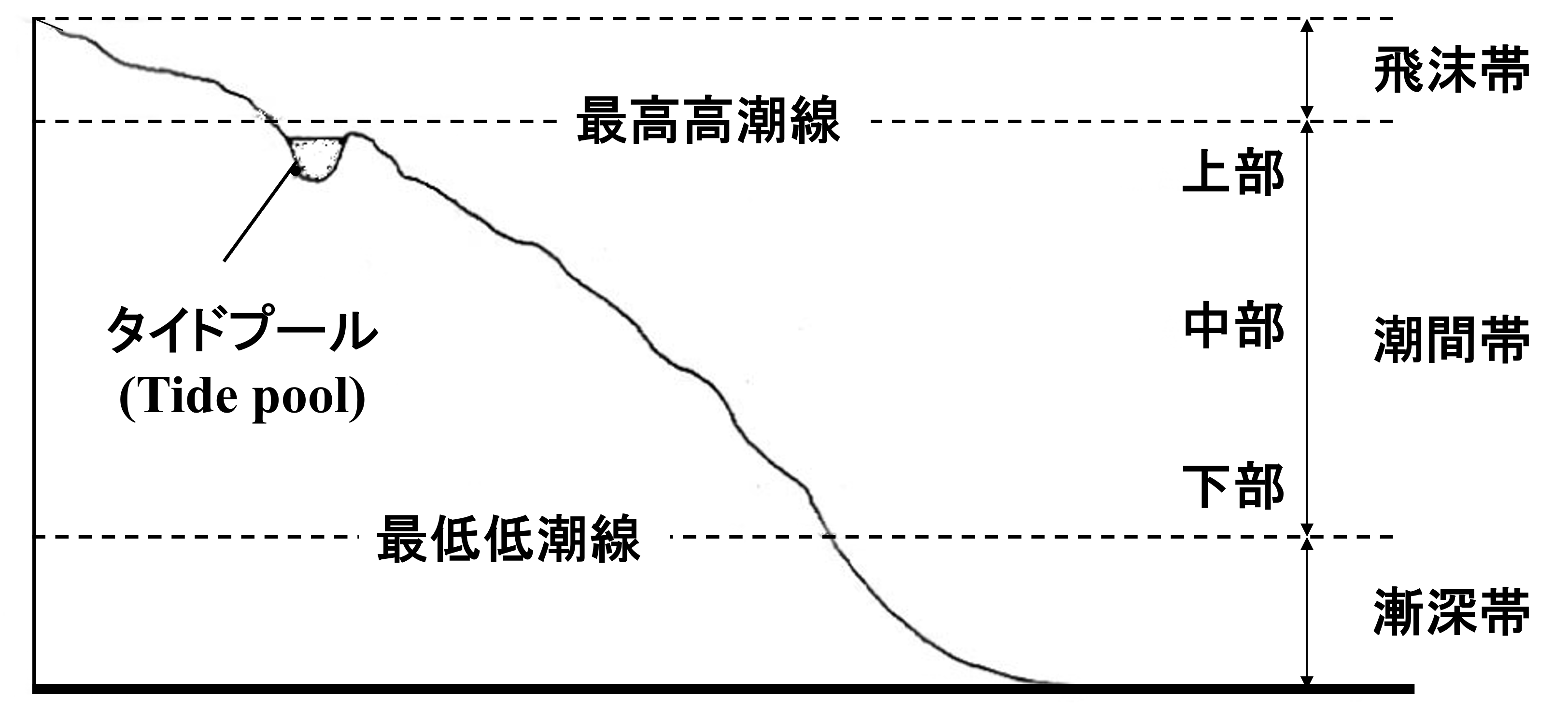

岩礁潮間帯において海藻などの固着生物は、種類によりその生育場所の高さが異なる帯状分布を示す。本実習ではベルトトランセクト法を用い、その垂直分布を調査する。

用具:

ロープ、コドラート(20cm × 20cm)、角度計、画板、水中ノート、方眼紙、鉛筆、折尺、シリコンチューブ、ポリ袋、箱メガネ

方法:

(1) あらかじめ設定した調査場所(垂直分布の最上部から潮間帯下部までを含み、帯状の分布が見られるところ)において、ロープを置いて調査ラインを設定する。

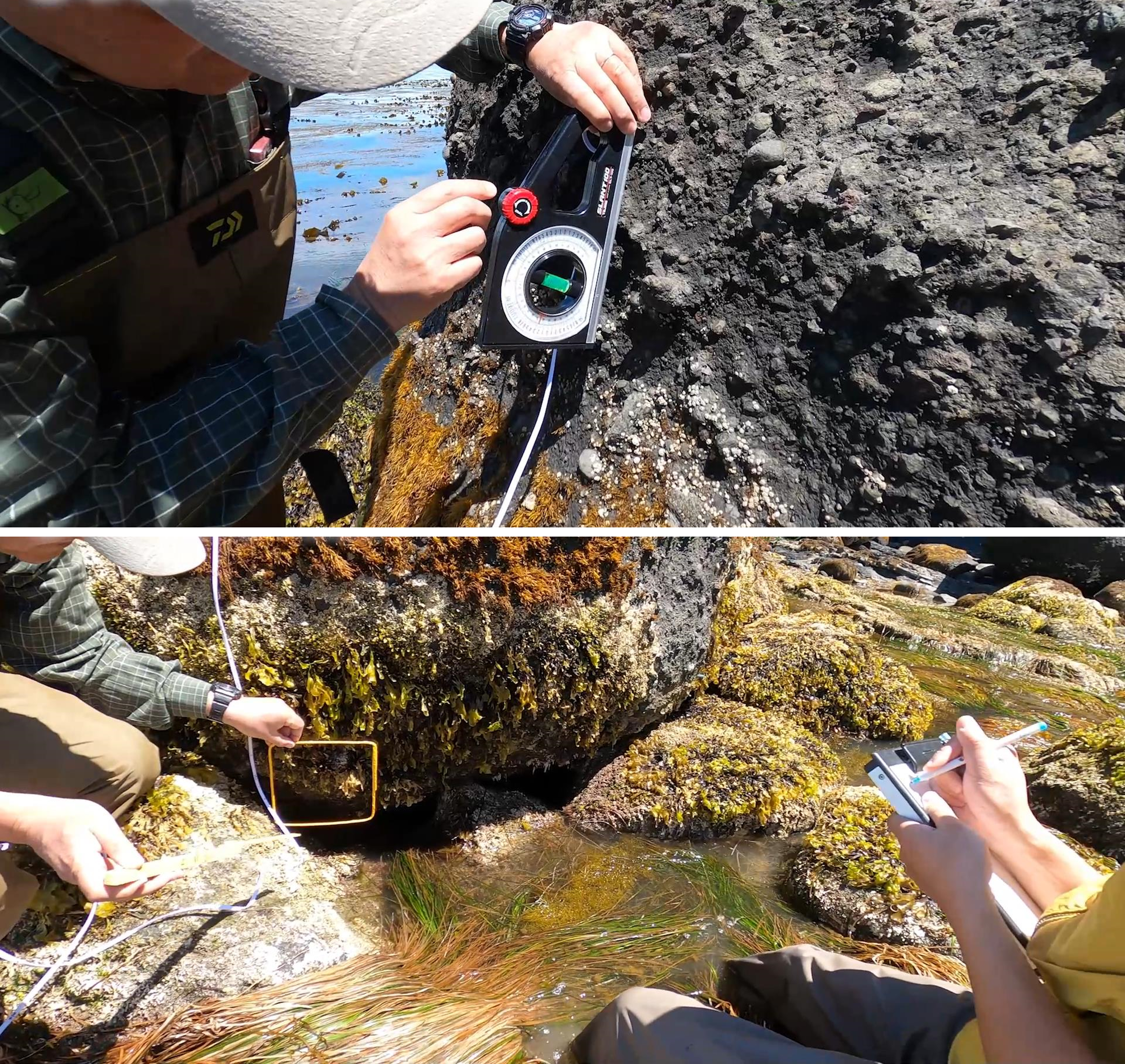

(2) コドラートをラインに沿って置き、ラインに平行にスラントルールを当てて角度を記録する。

(3) コドラート内の生物の種類と被度を記録する。海藻のほか、固着動物や移動範囲が狭い匍匐動物も記録する。被度は、コドラート内でその生物が覆う面積の割合とする。裸面の占める割合も測定して記録する。他の生物と重なっていれば、そこに出現した種類の被度の合計が100%を越えることもある。

その場で10%毎の値を与える。5%未満のものは、+とする。被度は後で以下のように6段階の階級で示しても良い:

+(+); 1(5-20%); 2(20-40%); 3(40-60%); 4(60-80%); 5(80-100%)。

種の同定が困難な場合は標本を持ち帰って調べるか、または「ホンダワラ科幼体」「糸状微小紅藻」などのように類別する。類別の仕方は前もって決めておく。ビニール袋にコドラート番号を書き、そこに持ち帰る生物を入れる。

記録係は調査地点全体のおおよその横断面のプロフィールを記録しておくとあとで、プロフィールを再現する時に便利である。また、最干潮時刻の海面の位置をその調査地点プロフィールに記録しておくと良い。

(4) コドラートをラインに沿った隣の場所に置き、同様の記録をとる。これを調査ラインの端に達するまで繰り返す。

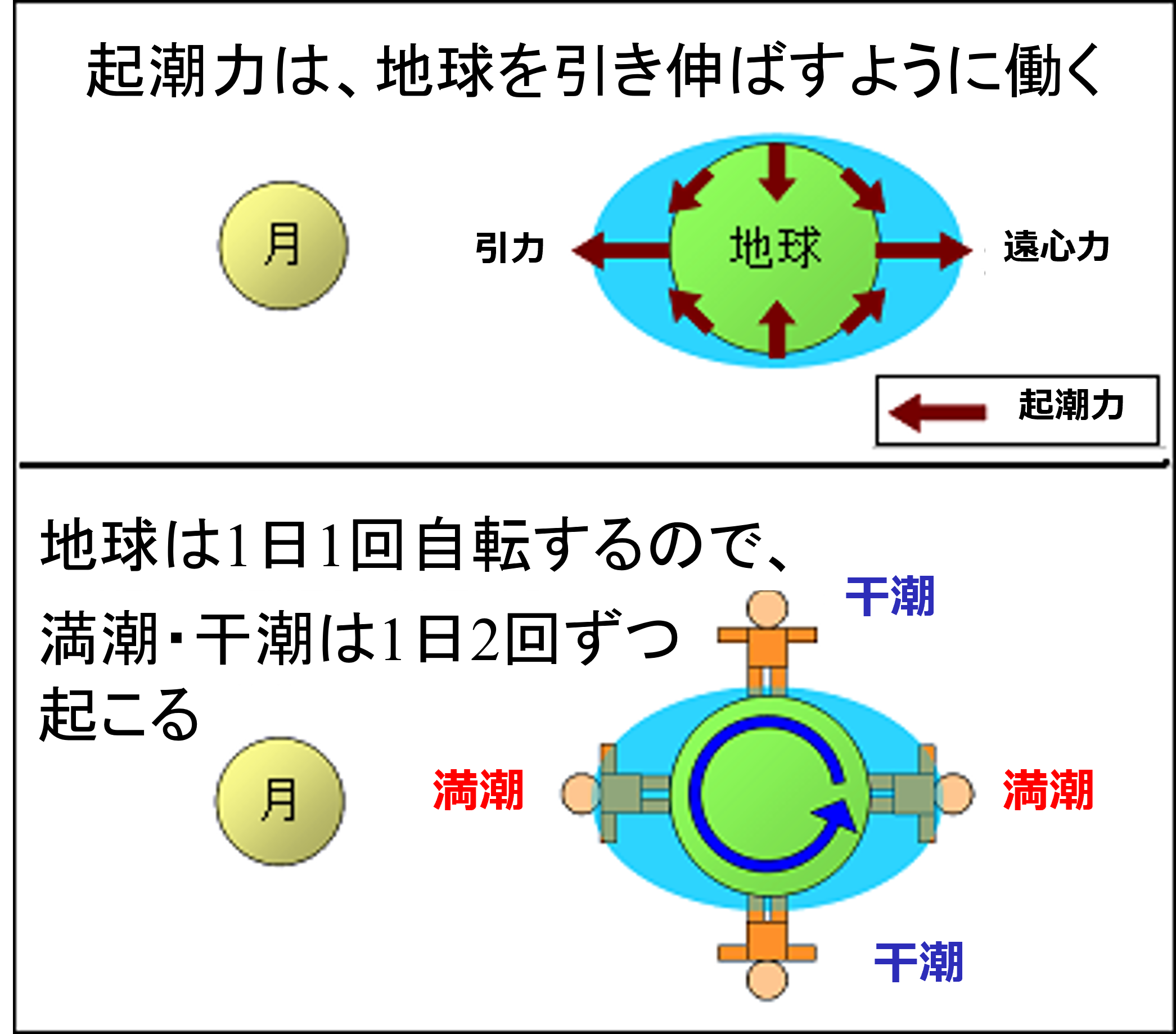

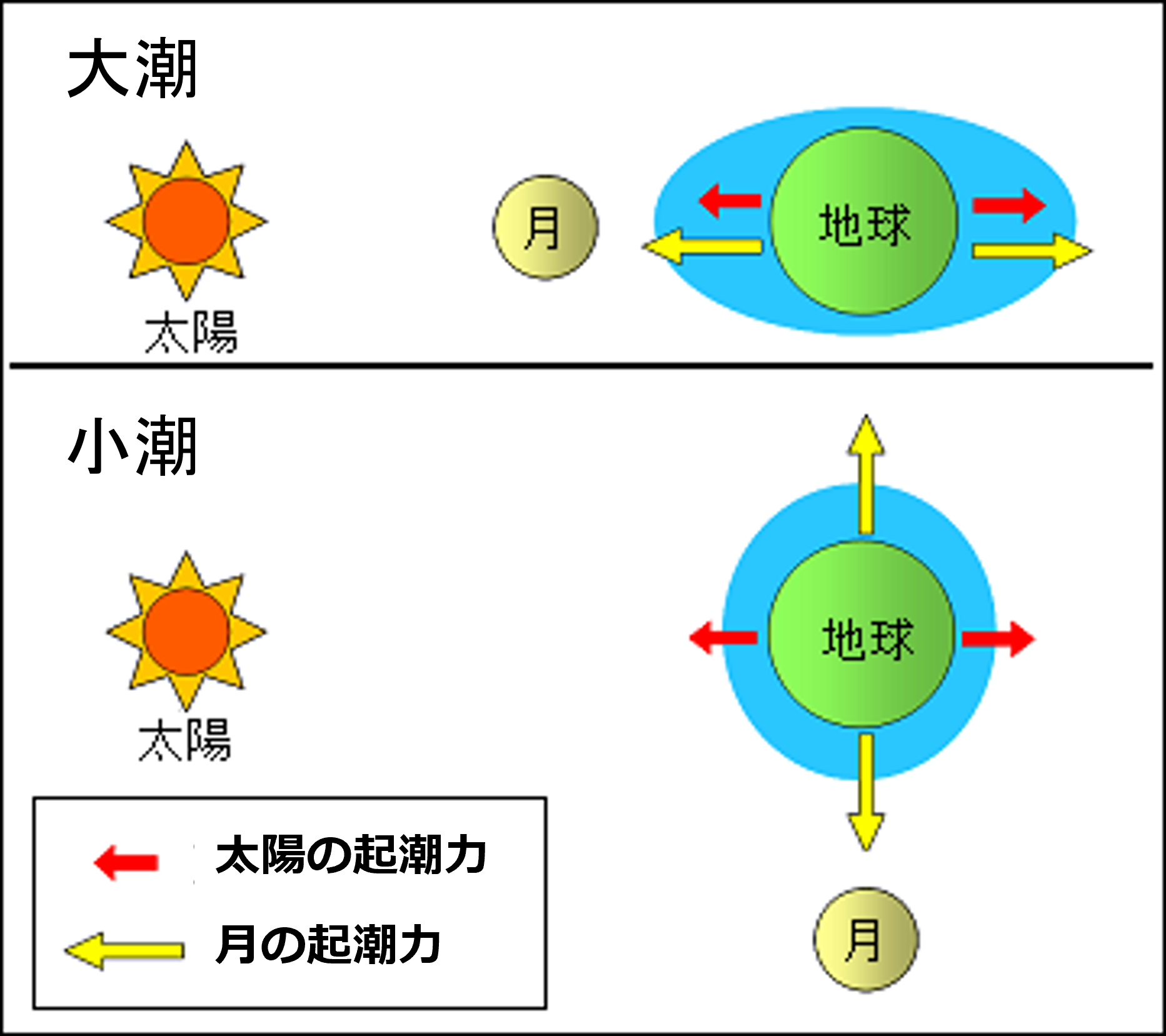

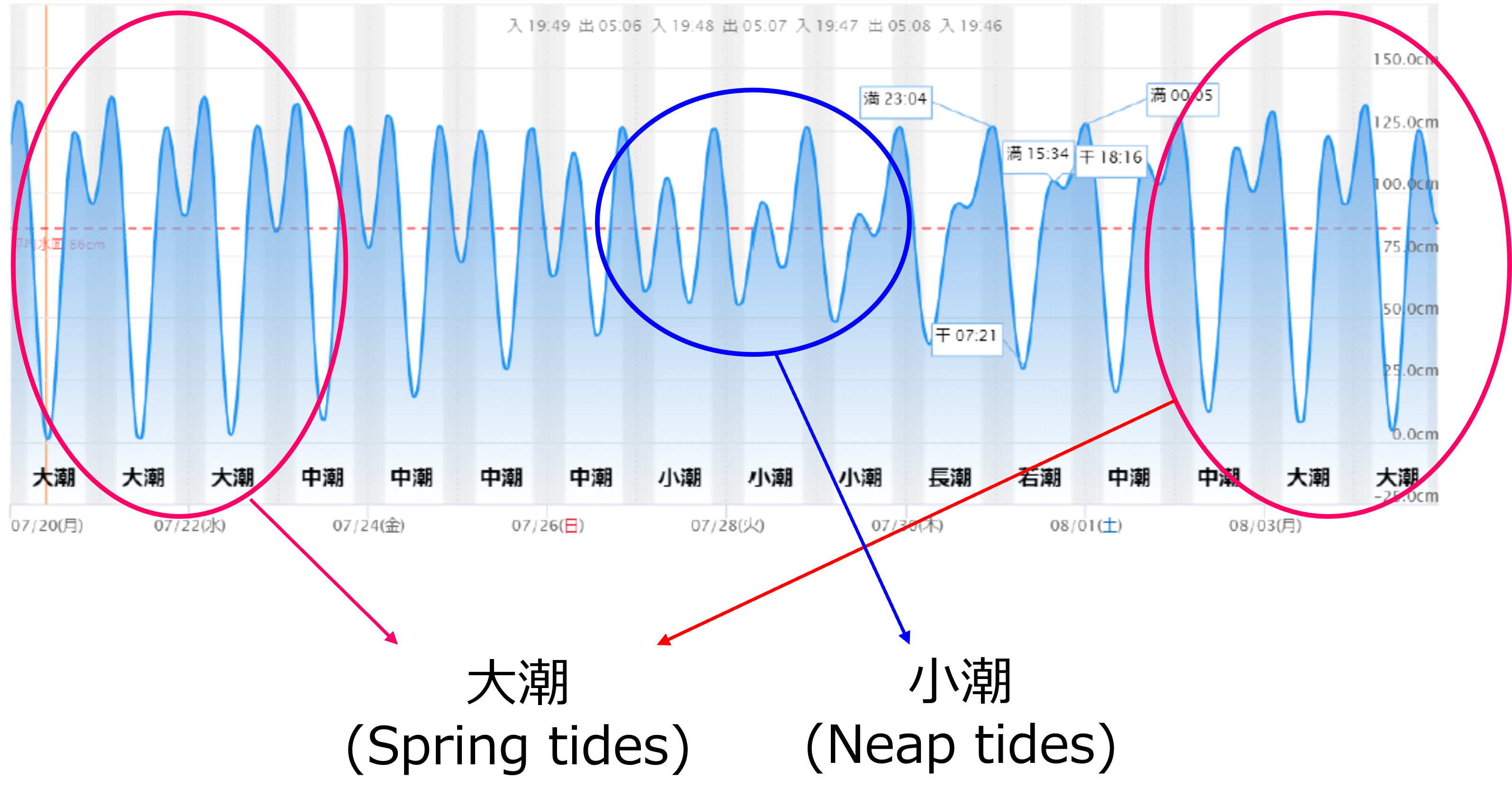

(5) 調査日の干潮の時刻と潮位を調べておき、調査時にその時刻の実際の海水面をライン上で記録しておく。