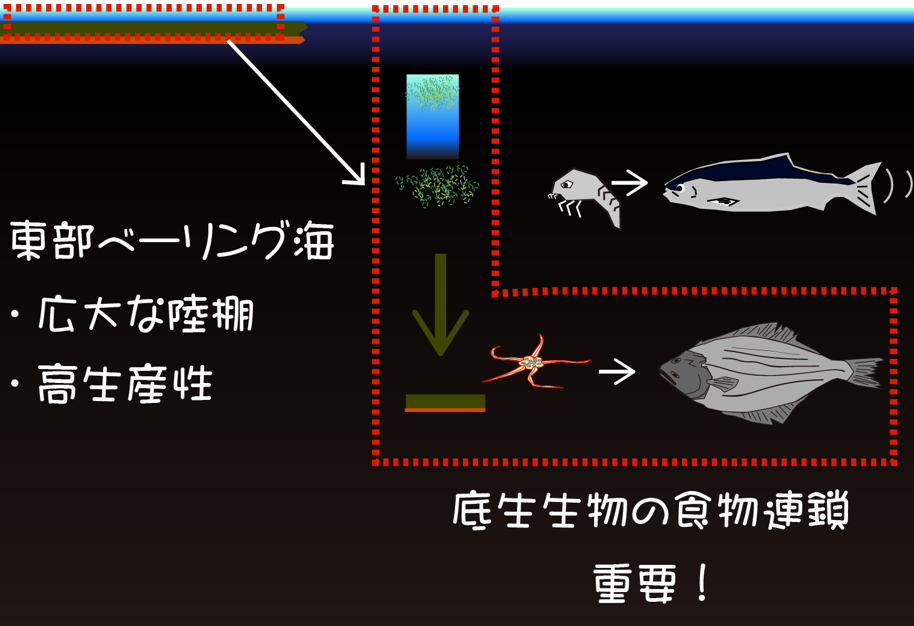

海底面には有機物が降り積もっているのだから、微小な動物たちは簡単に餌(有機物粒子)にありつけます。その微小な動物を摂餌しようと、大きな動物たちが集まってきます。海底には多様な生態系が広がっているのです。生物生産性の高いベーリング海陸棚域やチャクチ海では多量の有機物粒子が海底に堆積します。それを底生生物が餌として、食物連鎖が成り立ちます。

海底生態系を構成する生物たちは、海底環境の影響を強く受け、逆に、海底環境を良好に保つ役割を果たしています。

例えば、堆積物中の無酸素層が表面付近まで上がってくると、直上水の酸素濃度を低下させるし、場合によっては、猛毒な硫化水素を直上水もたらすこともあります。いっぽう、堆積物表層で潜行性のベントスが動いたり、カレイやヒラメが尾びれで海底泥を撒きあげれば、新鮮な直上水を堆積物中に送り込む“生物攪乱”の効果をもたらします。実際に、噴火湾の堆積物を採取してみると、硫化水素発生の痕跡(硫化物)があるところではベントス量が少ないのに対して、大型ベントスが採取されるところでは硫化水素発生の痕跡はありません。大型ベントスの生物攪乱により堆積物中に酸素が供給され、硫化水素の発生が抑えられているのでしょう。噴火湾では、このような両方の所(硫化水素発生場所と大型ベントス生息場所)が、狭い範囲でせめぎ合っているようです。噴火湾に限らず、広大な北極海の陸棚域でもそうかもしれません。堆積物を扱うと、海洋化学を目に見える形で捉えることができるし、生物との関係についても想像が膨らみ面白いです。水産資源を学ぶ学生にとっても、堆積物の化学を知り海底環境に対する興味の幅を広げてほしいです。

下の写真は、コアサンプルで採られたベントスの一例です。一番右は、コア処理のときに海底下

10cmにまで潜り込んでいた多毛類を見つけた生物の写真です。化学分析の処理でこんなのが現れても、写真の彼のようにうろたえてはいけない。冷静沈着を装いなさい。