有機物のサイズ分類 ~まずは生物体から~

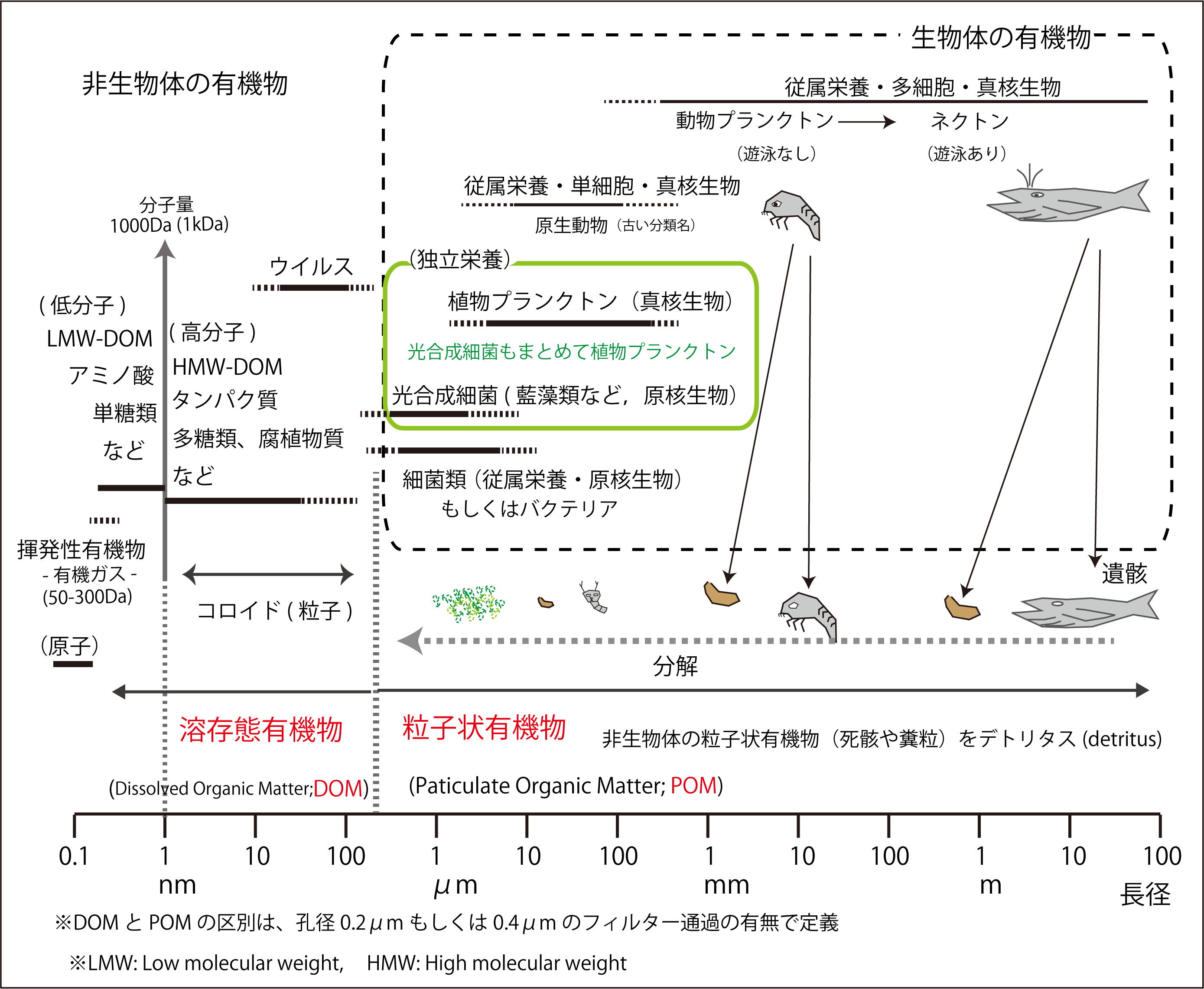

地球上では、はじめに原核生物が生まれ、のちに真核生物に進化した歴史があります。真核生物は、細胞内に核膜で隔てられた核が存在する生き物です。原核生物には、それがない。真核生物がもつミトコンドリアは、酸素呼吸によりエネルギーを生み出す機能をもち、その起源はαプロテオバクテリアという原核生物の共生によるものと考えられています(ミトコンドリア共生説;【藻類30億年の自然史, 井上勲著, 東海大学出版会】など)。これを考えると、原核生物は真核生物よりもかなり小さいことが想像つくでしょう。より原始的な原核生物のサイズは、サブミクロン(0.数 μm)から十ミクロン( 10 μm)くらいで、真核生物の細胞サイズは、原核生物の十~百倍(数~百ミクロン)です。例外もたくさんありますが、下の図にて、有機物のサイズを太実線と点線で表しました。

エネルギー獲得の観点から生物を分類すると、独立栄養と従属栄養にわけられます。つまり、光合成によりエネルギーを蓄えるか、他の有機物を摂餌してエネルギー源を得るかの違いです。(ただし、独立・従属の混合栄養の生物もいる) 光合成をする真核生物のことを植物とよび、海洋中に漂う単細胞植物のことを(海洋)植物プランクトンといいます。 光合成をする原核生物(藍藻類など)もいて、これは光合成細菌と呼ぶのが正しいですが、海洋学では、真核・原核を合わせて、光合成をする単細胞生物のことを「植物プランクトン」と総称することが多い(図「有機物の分類」で、「独立栄養」とくくった部分)。 これに対して、従属栄養の原核生物のことを、「細菌類」とか「バクテリア」と総称します。

真核・単細胞・従属栄養の生物は、「原生動物」とよび、アメーバみたいなものです。(最近は、「原生動物」とはは呼ばなくなったらしい。詳しくは生物学の教科書で学んでください) 真核・多細胞・従属栄養は、「(多細胞)動物」と分類されて(図「有機物の分類」の一番上に位置)、小さくて遊泳能力をもたない動物を動物プランクトン(大きくても遊泳しないクラゲもプランクトンに分類)、遊泳能力をもつ動物をネクトンとよびます。細胞内の体液の密度を変えて意図的に上下移動する生物もいるが、これだけでは遊泳能力をもつとは言えません。動物サイズの区分も明確ではないが、数十mmもあれば、遊泳能力を有するのではないか。ちなみに、海洋で最大の有機物粒子はクジラです。

海の動物は自らの体長のおよそ1/10サイズの餌を丸呑みし、1/10サイズの糞をすると考えれば、生物作用による有機物サイズの変遷をイメージしやすい。

(ヒゲクジラはプランクトンを餌とするし、イカは自分と同じくらいのサイズの餌を食べるように、例外は沢山ある)

非生物体有機物には、生物の排泄物(糞など)と死骸があり、これらが分解・変質したものを含みます。排泄物(糞など)と死骸のことを、英語でデトリタス(Detritus)といいます。デトリタスのサイズは、元々の生物体のサイズ、糞のサイズ(元々の生物の1/10くらい)をイメージすればよいです。デトリタスは、微生物による分解や物理的な分解を経て、次第に小さくなってゆきます。水の流れが緩ければ、分解途中のデトリタスが凝集してフワフワした有機物粒子を形成することもあります。