混合層の変化と基礎生産

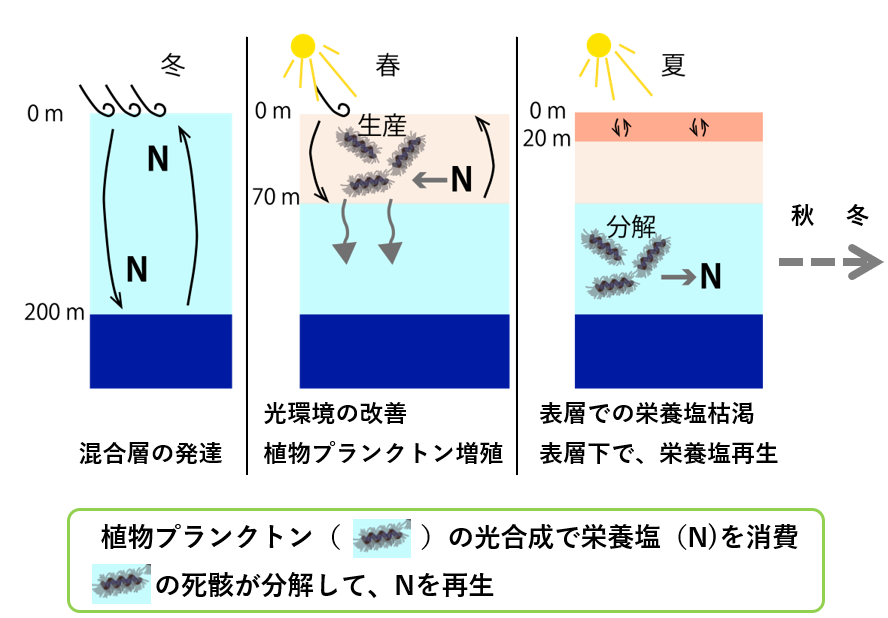

植物が光合成により有機物生産することを、基礎生産とか、一次生産といいます。基礎生産には、光と二酸化炭素、水に加えて、栄養塩が必要です。海では、光と栄養塩供給により、基礎生産量の時空間的な分布が決まります。下の図で、栄養塩(N)の供給と再生、一次生産の関係を鉛直混合の季節変化と合わせて説明します。

上図の説明(秋→冬→春→夏の順番で説明)

【秋→冬】混合層の下(深いところ)に栄養塩(N)が蓄積しています。冬場に混合層深度(200m)が深くなると、深いところに蓄積していた栄養塩(N)が表層混合層内に取り込まれます。冬は日射が弱いのと、混合層内の暗い深いところまで水が移動するので(0→200m)、混合層内の水は平均的に光環境が悪い状態にあります。(日中でも、混合層内の深いところに水が潜ってしまうと、光に曝されない)

【冬→春】 春になると、風が弱まるのと日射が強くなるので、混合層が薄くなります(0~70m)。さらに混合層が薄くなると、混合層内の光環境が良くなります(日中であれば、表層混合内の水は常に光に曝される)。表層混合層には栄養塩(N)が十分にあるため、植物プランクトンの大増殖(春季ブルーム)が起こります。ブルームの間、表層混合層の栄養塩は基礎生産により消費されてゆきます。珪藻が大増殖すれば、珪藻の群体は混合層下(亜表層)に沈降します。

【春→夏】 初夏になると、表層混合層はさらに浅くなり、表層の栄養塩が枯渇して、植物プランクトンの増殖が抑制されます。混合層直下でも太陽光が透過しており、栄養塩がかろうじて残されています。混合層直下では光合成が起こり、植物プランクトンが高密度に生息することがあります。この現象は、植物プランクトンの光合成色素のクロロフィルが、“亜表層”(表層混合層より深いところ)に極大を示すことから確認することができ、これを“亜表層クロロフィル極大”といいます。亜表層の大部分(光合成がほとんど起こらない)では、沈降してきた植物プランクトン細胞が死滅、分解することにより、栄養塩が再生します。そのため、混合層より深いところで栄養塩濃度が高くなるのです。

【夏→秋】 秋になると、温度低下と気象擾乱により鉛直混合が活発になります。表層に栄養塩がもたらされ、秋季ブルームがみられることがあります。

【秋→冬】 冬になると、亜表層に蓄積されていた栄養塩が鉛直混合により表層にもたらされます。