混合層と成層

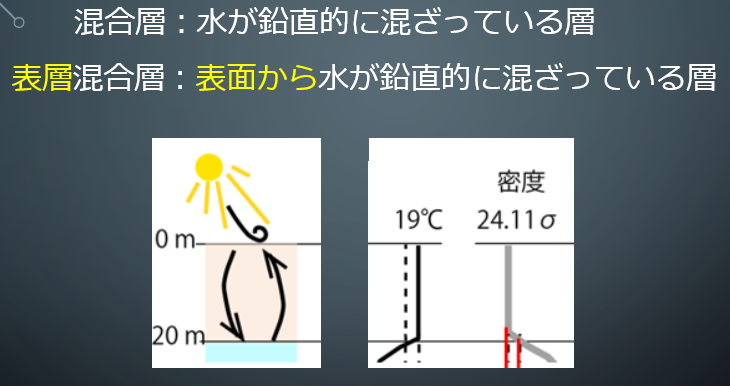

混合層とは、水が鉛直的に混ざっている層のことです。海の表面の水は、風の力で強制的に混ぜられます。その混ざっている層を表層混合層といいます。海面の水が冷やされて水が沈み込むことによっても、混合層が発達します。混合層内では、密度が一様です。水温など、密度以外の多くのパラメタも混合層内で一様になります。

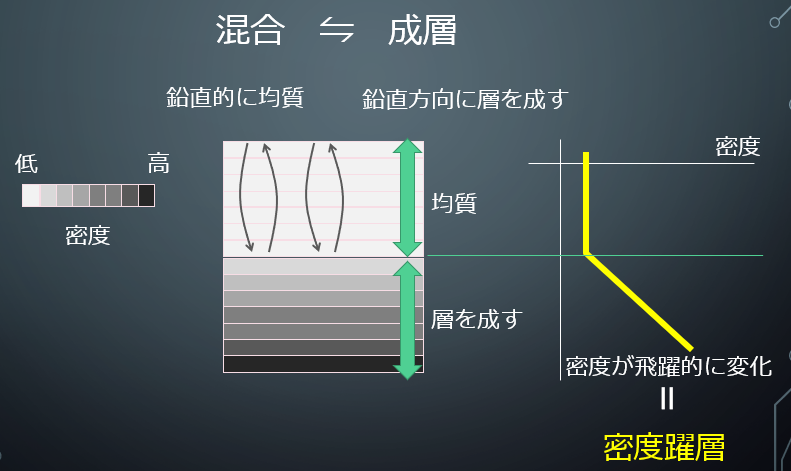

混合の反対言葉は成層です。海水の密度の低い、高いを色で分けました。低密度が白、高密度ほど黒です。海の表面付近が混合していて、低密度の水がある深さまで鉛直的に均質になっていました。その混合層の直下では、深くなるにつれ、密度が高くなっていました。鉛直方向に層を成していたのです。密度の鉛直分布を図にすると、このようになります。混合層では密度が一様、成層では、深度と共に密度が増しています。

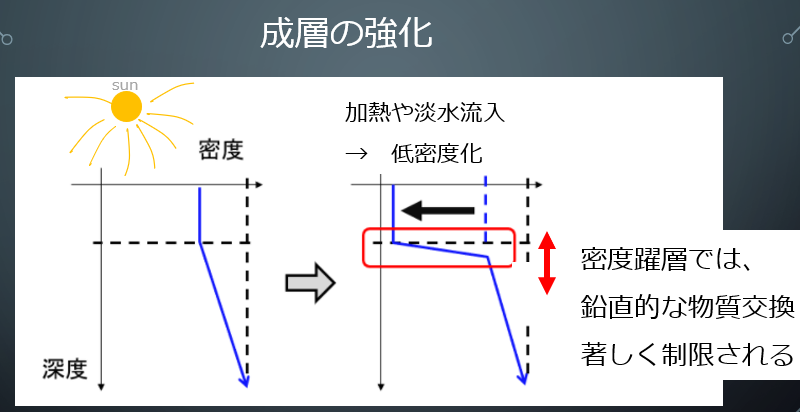

混合層の水が太陽放射で温められると、低密度化します。急に低密度化すると、混合層直下には著しい密度躍層が形成されます。成層が強化されたのです。混合層とその直下で物質のやり取りが著しく制限されている状態です。夏場によくみられることで、深い方から混合層への栄養塩の供給が著しく制限されることになります。

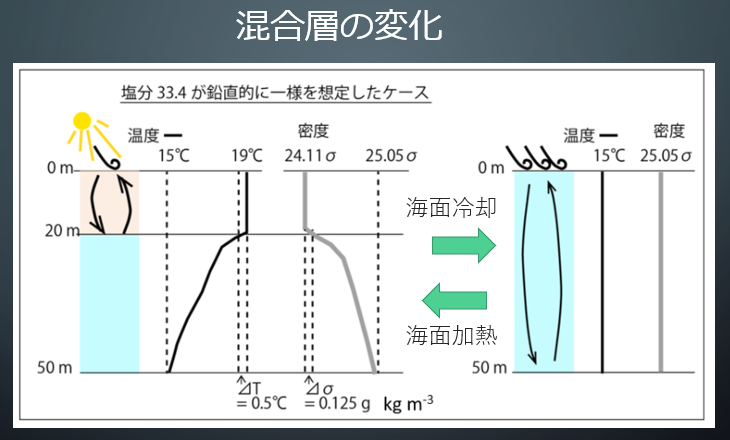

混合が発達する様子を図に示しました。下左の図は、風の力により水深20mまで混合している状態です。混合層の水温が19℃です。このあと、冷たい北風が吹いて、海面が冷やされました。風の力も受けて、混合層が50mまで発達するとともに、混合層内の水温が15℃まで低下しました。これが右の図の状態です。今度は、(下図)右の状態から、風が弱まるとともに、太陽による加熱が起こったとします。混合層が20mまで浅くなり、混合層内で温度が上がり、19℃になりました。このように、混合層は気象条件で変化するのですが、その様子は季節で大きく変化します。これが、海洋の基礎生産性を特徴づける一番大きな理由といえるでしょう。