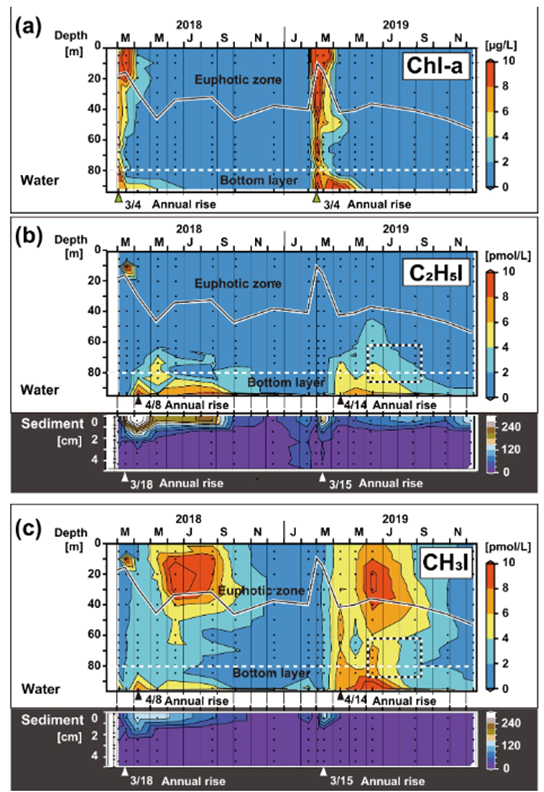

噴火湾での鉛直時系列断面のグラフを図2に示します。両年とも3月にクロロフィルが高濃度になり(図2a)、珪藻ブルームが確認されました。その直後からヨウ化エチル(C2H5I)の堆積物中濃度が高濃度化(図2下)、さらにその翌月から底層水中濃度が高濃度化(図

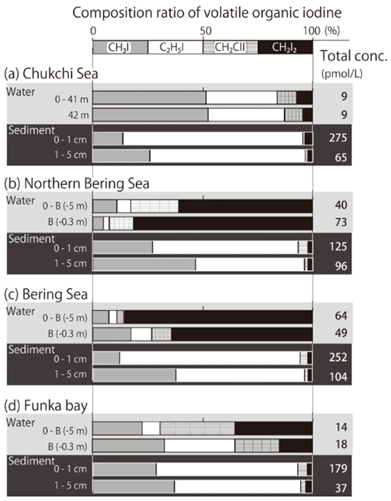

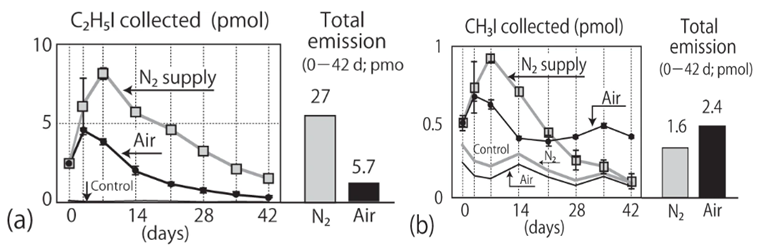

2b上)しました。ヨウ化メチル(CH3I)も似た傾向を示しています。水中と堆積物中の全有機ヨウ素化合物に対する各化合物の割合について、チャクチ海、ベーリング海、噴火湾の結果を図3に示します。どの海域でも、堆積物表面でヨウ化エチルの割合が高いことがわかりました。海底面に堆積した珪藻の凝集物から、これらの化合物が発生していると考え、噴火湾のブルーム時に採取した珪藻凝集物をガラス瓶に密封保管した暗所培養実験を行ないました(図

4)。珪藻凝集物を暗所に置くと、数日を経てヨウ化エチルやヨウ化メチルが発生することが確認されました。

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00513-7/figures/2

図2 噴火湾における鉛直時系列図 (a)クロロフィル、 (b)ヨウ化エチル(C2H5I) 、(c)ヨウ化メチル(CH3I)

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00513-7/figures/

図3 チャクチ海、ベーリング海、噴火湾における堆積物と水中の有機ヨウ素の組成比

図4 珪藻凝集物の暗所実験 (左)ヨウ化エチル(C2H5I)、(右)ヨウ化メチル(CH3I)