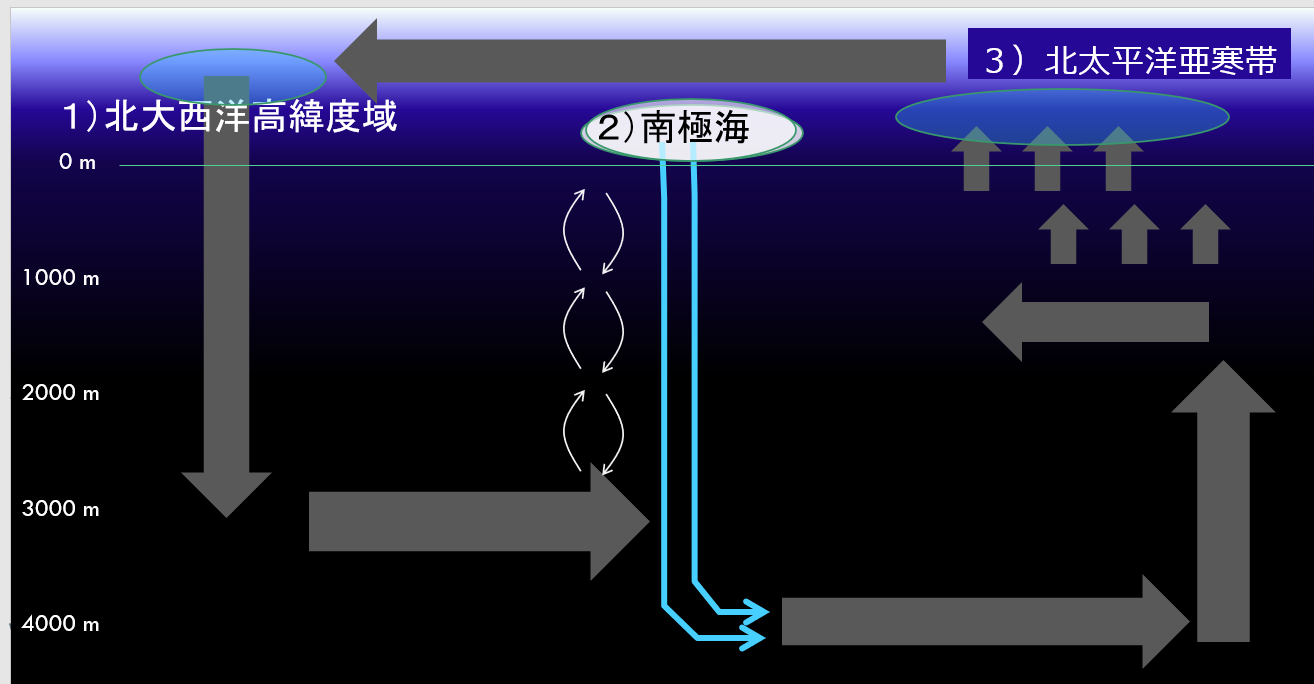

深層循環(熱塩循環)

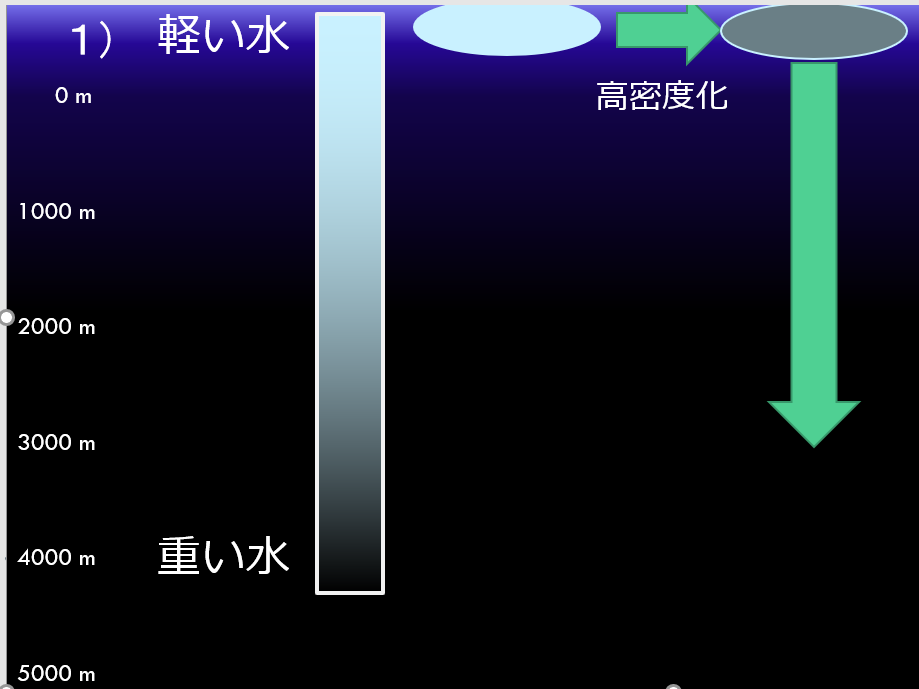

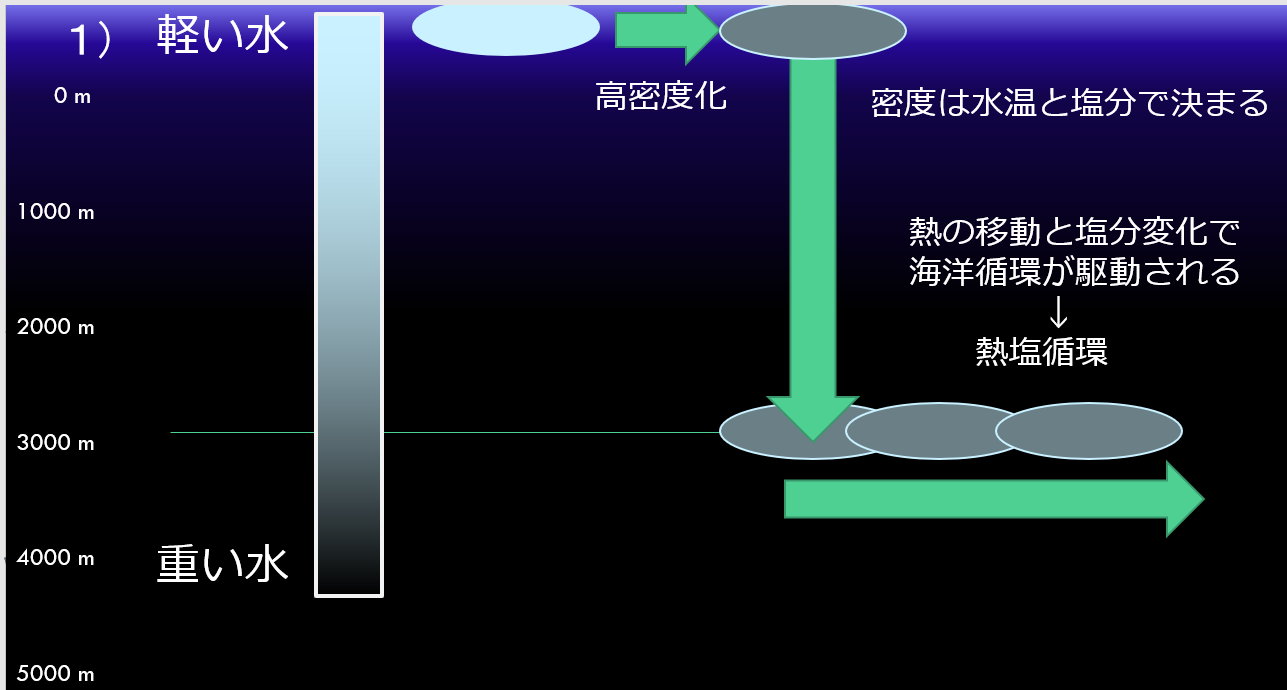

1)流体である海の水は、表面に軽い水が浮かんでいて、深い方に重い水が沈んでいます。表面の水が、冷やされると、高密度化します。北大西洋の高緯度域の表層の水は高塩分です。その高塩分の水が表面で冷やされて高密度化すると、その密度の水深まで沈んでゆきます。

高密度化するのが連続的に起こることがあります。すると、深い方への沈み込みが連続することになります。このように水が押し流されるようにして深層水が形成され海洋大循環がはじまります。海水の密度は、水温と塩分で決まります。つまり、海水への熱の移動と、塩分変化で海洋循環が駆動されるので、これを熱塩循環ともいいます。

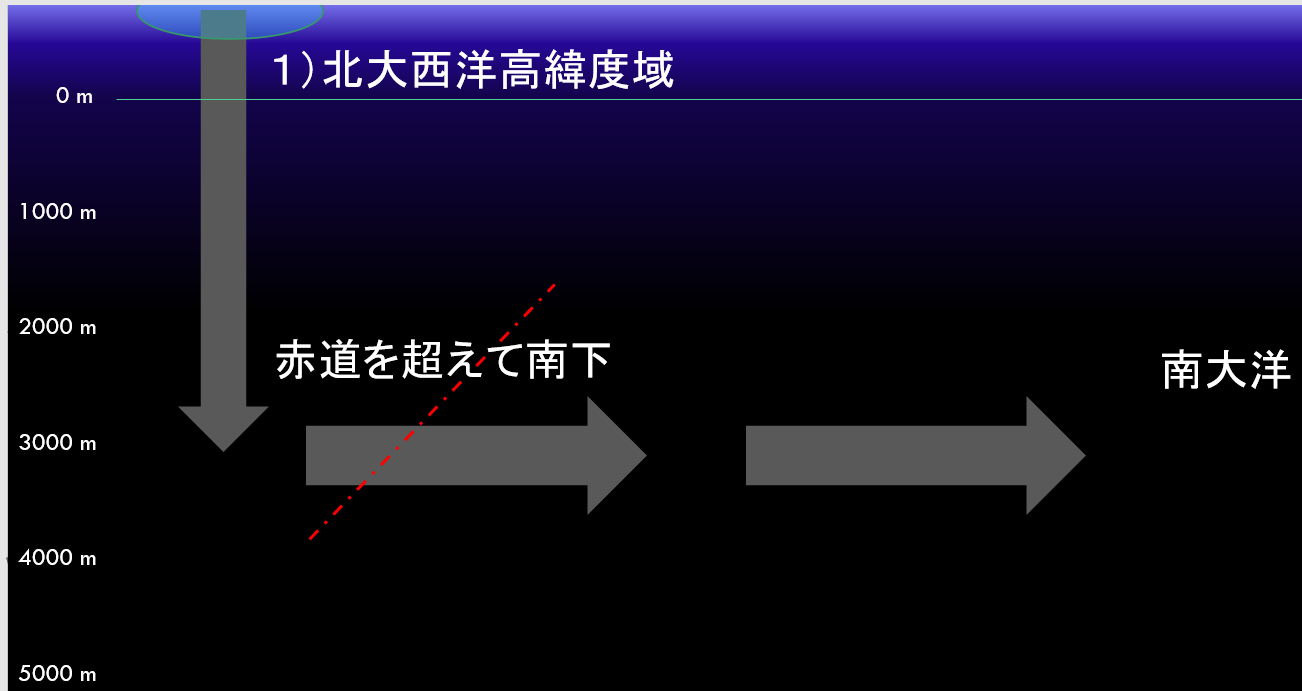

北大西洋高緯度域で沈み込んだ深層水は南下して、赤道を超え、南大洋にまで到達すます。

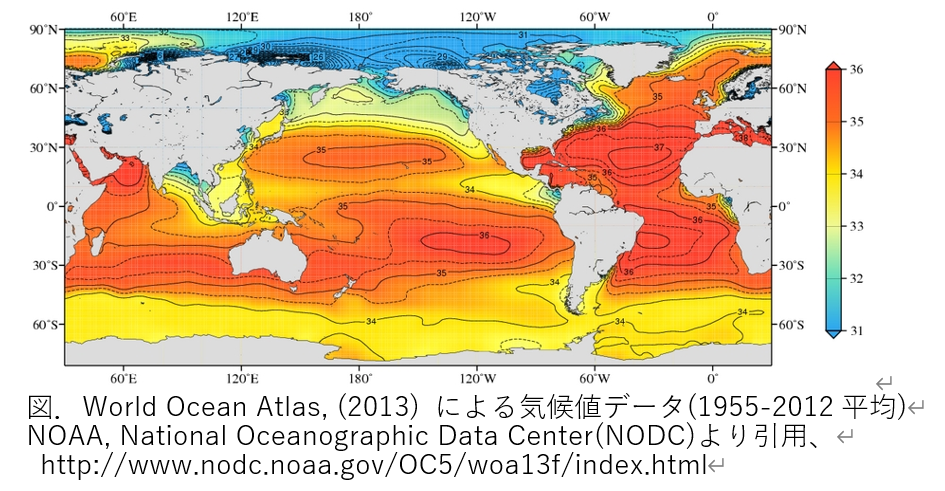

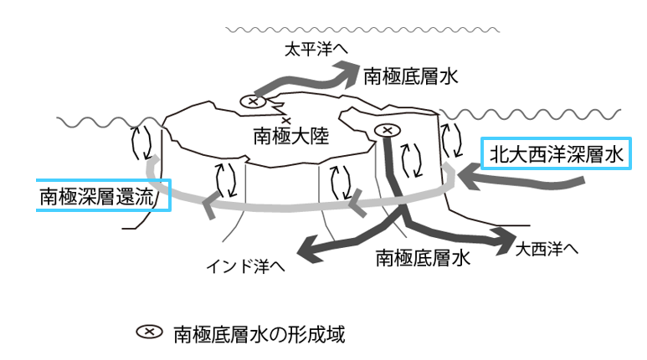

南下してきた大西洋深層水は、南極大陸周辺をグルグル回っている、南極深層還流と合流します(次図参照)。南極でも冬場は表層の水が相当冷やされていて、表層から深層までよく混ざっています。さらに、南極海では冬に海の水が凍り、氷ができます。海水が氷るときには、淡水の部分だけが結晶化する。含まれていた塩類は結晶の中には入ることができず、氷の外に排出されます。この、氷から排出された、冷たく超高塩分の水は重たいので、南極海の底まで、ストンと落ちてゆく。周囲にある、北大西洋からやってきた水と混ざりながら、海の底に落ちるのです。これが南極底層水です。南極底層水は、全ての海の底を這うように北上してゆきます。

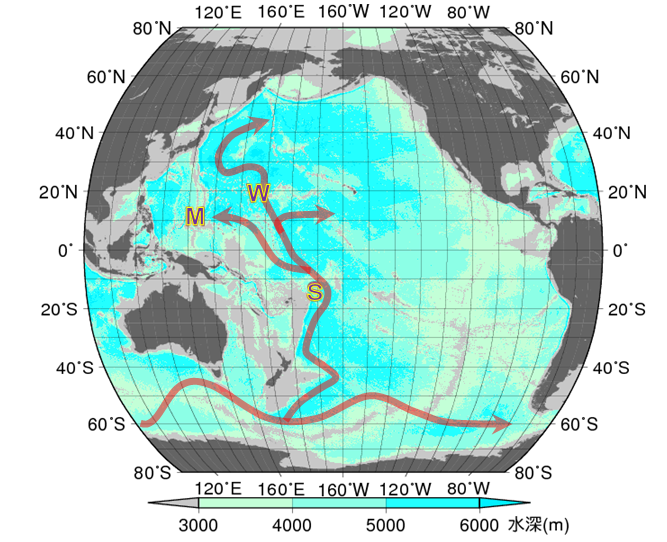

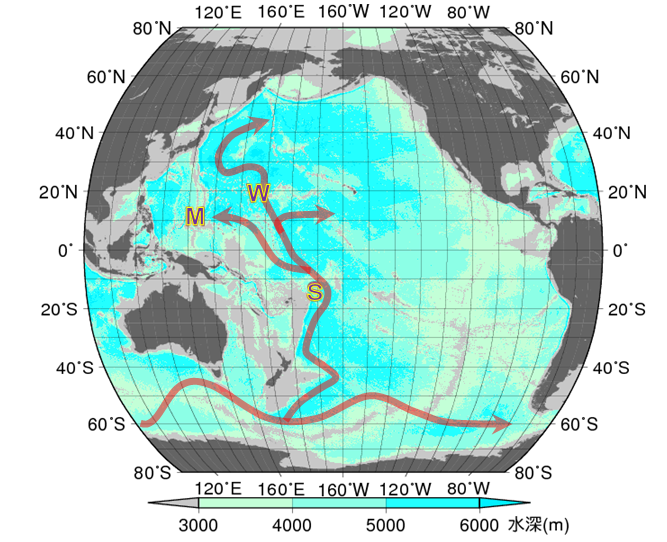

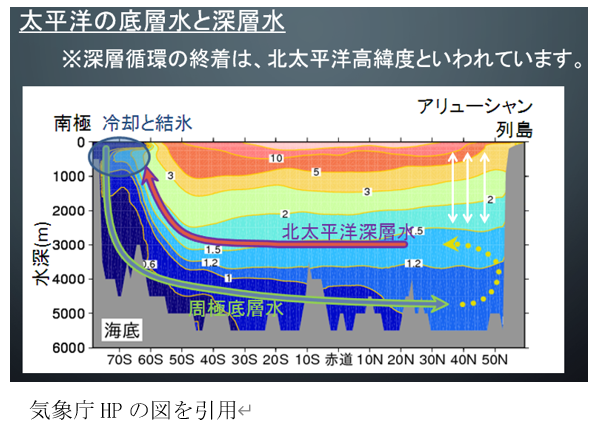

下の図は、太平洋における底層水の流れ(気象庁ホームページの海洋の総合診断表より引用)です。底層水は、 海底地形に沿って大河のようにウネウネ流れると考えられます。

南極底層水は大西洋、インド洋、太平洋の底に沿って北上します。下の図は、太平洋の水温の鉛直断面図で、横軸が緯度、縦軸が水深を表します。南極付近から0.6℃以下の水が海底面に沿って北上しています。海底面と接する底層水は、地球内部からの熱をもらって、少しずつ温度が上がっています。北太平洋に至ると、温度は1.2℃ほどになります。この水を、北太平洋深層水と呼びます。この北太平洋深層水は反転して南下するそうです。

北太平洋深層水は南下しながら、中層と水をやり取りしながら、ジワジワと表層にもたらされると考えられています。その表層の水は速やかに大西洋へ戻るのです。