ダルスは、ノリと同じ紅藻に分類される寒海性の海藻の一種で、収穫直後は紅紫色を呈しています。世界的には、北米大西洋沿岸やヨーロッパ北部に広く分布するとされ、アイルランドやカナダなどでは古くより、生のものをサラダとして食べたり、乾燥したものを調味料などに利用していると聞きます。このように、これまでのダルスの利用は生か乾燥品に限られます。このためか、学術的な研究も、ほぼ大部分が原藻を対象とした栄養学的な知見か、乾燥特性に係るものに限定されているようです。一方で、我が国には、世界的にも稀と言える海藻のボイル塩蔵技術があり、優れた知見と多くの経験を有しています。そこで、私達は新たな用途開発の方向性として、日本人ならではの新しい視点で素材特性や利用適性を探る試みを進めました。

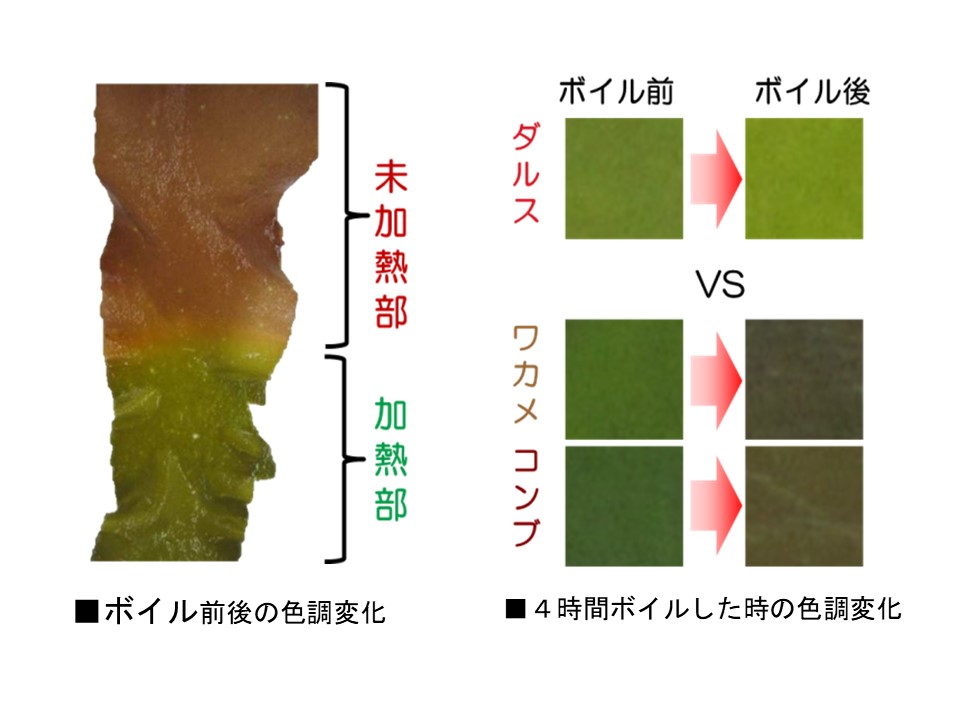

上述の通り、ダルスは生だと紅紫色を呈していますが、ボイルによってどのような色合いが発現するのか知られていません。そこで、初めに、ダルスを沸騰海水中でボイル加熱した際の色調変化を観察しました。そうしたところ、ダルスは原藻が呈している紅紫色から緑色へと変化することが分かりました。しかしながら、ワカメやコンブといった海藻やニラやネギなどの野菜のように、私達が良く利用する食材にも緑色を持ったものは数多く存在しています。そこで、ダルスにしかない特徴を得るべく、更に検討を進めました。その結果、ボイル加熱によって緑色化させたダルスの色調は、熱に強い特徴があることが分かってきました。

ここでは、一部の結果のみを示しますが、市販されているコンブやワカメのボイル塩蔵品を

95℃の人工海水中で4時間ボイルを続けると、灰褐色化が進み色調が劣化してしまいますが、同様の実験をボイル塩蔵したダルスで行うと、4時間のボイル後でも綺麗な緑色が保持されていることが確認されました。次に、この緑色がどこまで熱に強いのかを知るために、レトルト加熱を施した際の色調を観察しました。ここでは結果を示しませんが、

95℃の人工海水でボイルすることにより一旦緑色化させたダルスを

20倍量の同溶液とともに包装資材へ充填し、

120℃で

10分間のレトルト加熱処理を施したところ、加熱後も著しい緑色の低下が認められないことが確認されました。こうした結果から、ダルスが持つ緑色は、レトルト加熱を行っても十分保持できるほど、加熱耐性に優れることが明らかになりました。