スミスマッキンタイヤ採泥器

섹션 개요

-

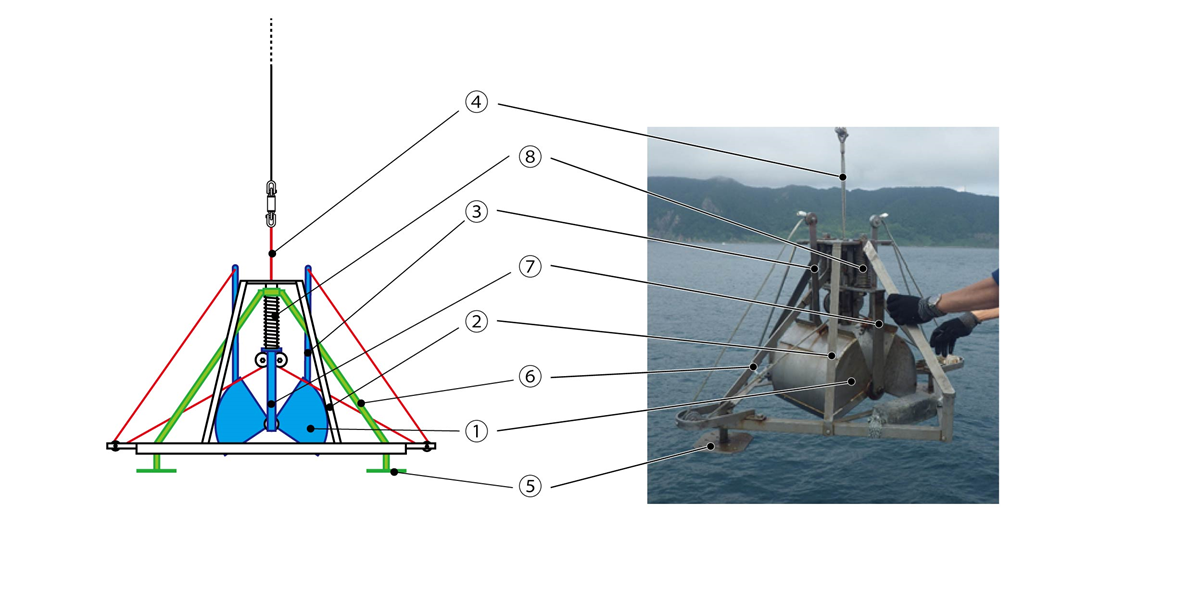

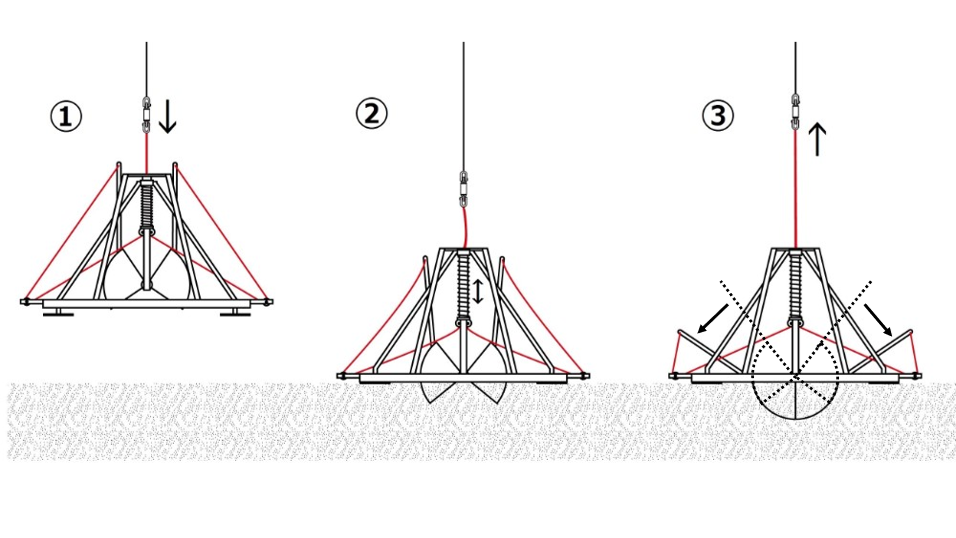

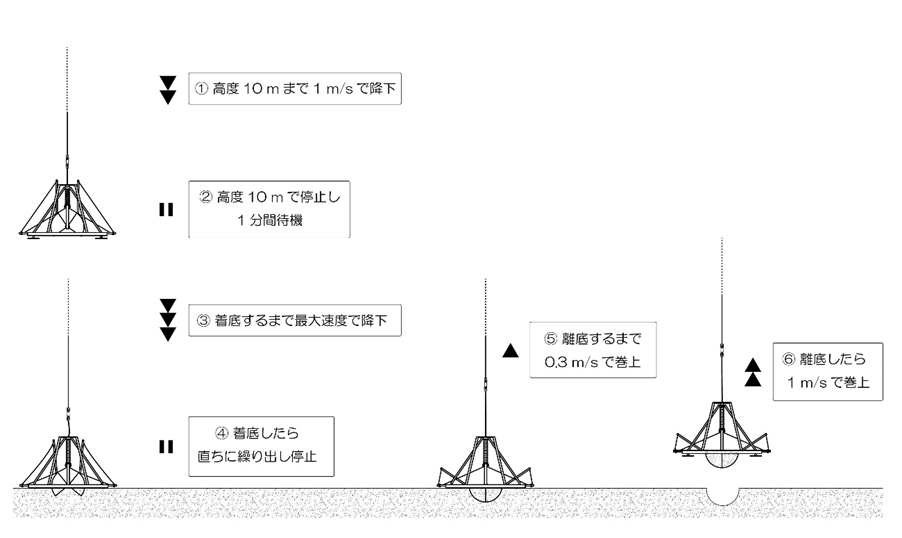

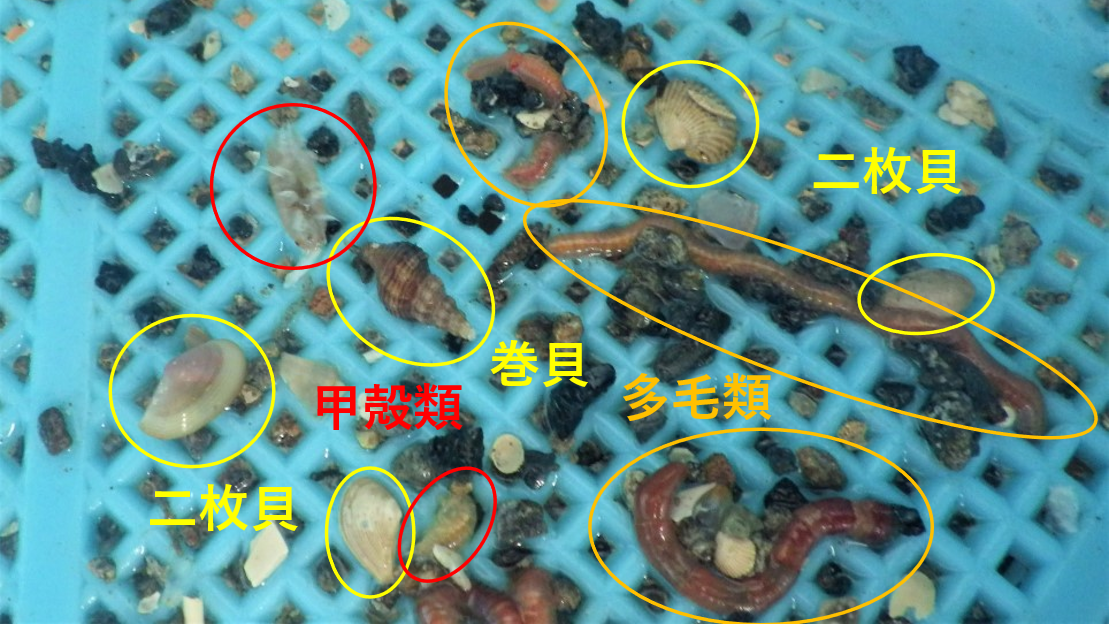

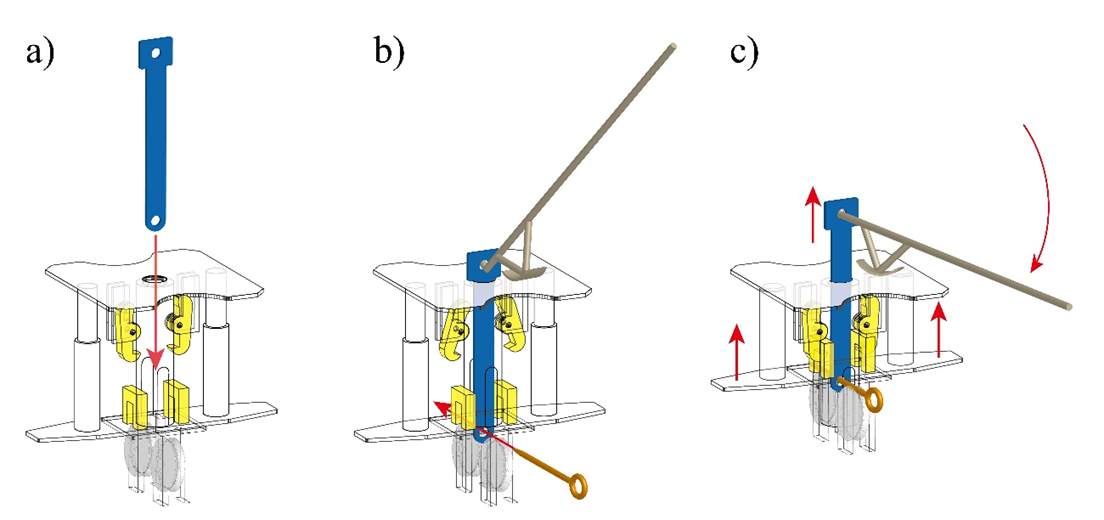

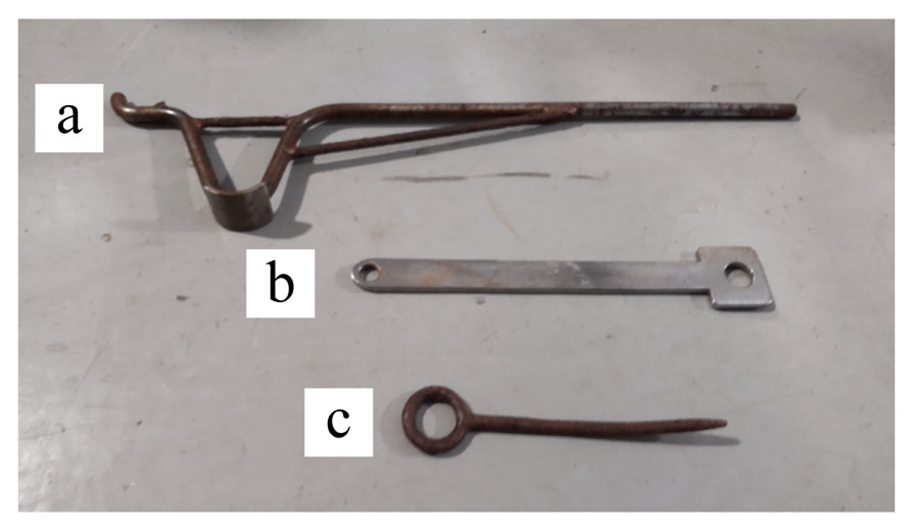

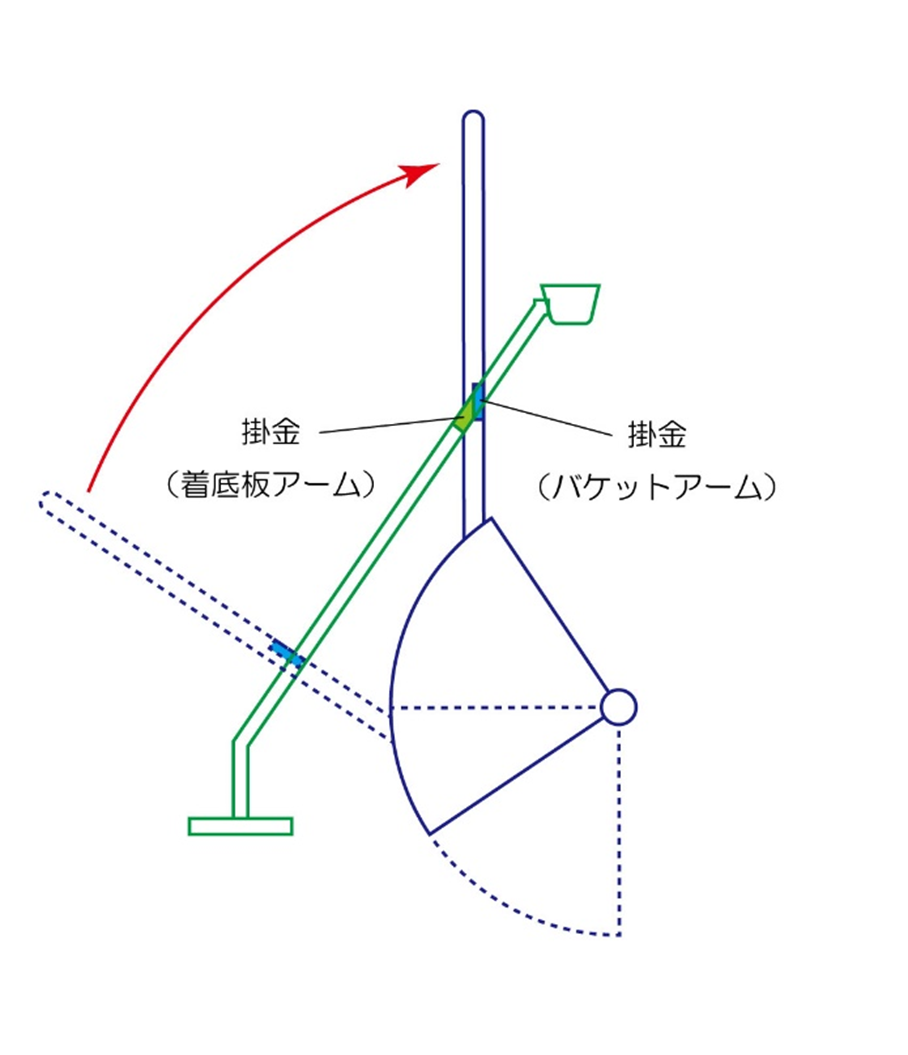

スミスマッキンタイヤ採泥器(通称:スミキン)はグラブ式採泥器の一種で、主に海底表面や堆積物中に生息する貝類や、ゴカイなどの多毛類、ヒトデやウニなどの棘皮動物といった生物(底生生物)を採取するために広く使われています。グラブ式採泥器は左右に開いたバケットを目的の場所に下ろし「クレーンゲーム」のように堆積物をつかみ取る方式の採泥器です。

市販される標準的なサイズのスミスマッキンタイヤ採泥器は海底表面から深さ20 cm程度までの表層堆積物を採取します。底生生物の棲息場所である堆積物ごと採取されることから生物試料の損傷が少ないといった特徴があります。

この採泥器は小型・軽量なため、観測設備が小規模で作業員の少ない小型の船舶でも使用でき、沿岸域を中心とした比較的浅い海において用いられます。また、取り扱いが簡便であることもこの採泥器が広く採用されている理由に挙げられます。

本コースでは、スミスマッキンタイヤ採泥器について詳しく説明します。